Faites vite, ils sont tous là ! Visible pour quelques jours encore à Paris, cette exceptionnelle sélection d’une cinquantaine d’œuvres de toute beauté offre un large panorama de l’Impressionnisme et de son histoire, plus longue qu’on ne le dit souvent. C’est un régal pour les yeux mais aussi pour l’esprit, tant la progression dans la découverte de ce mouvement est claire, intelligente et solide sans aucune pesanteur. On chemine de la chute de Napoléon le Grand à celle de Napoléon le Petit en compagnie des Anglais (Turner, Bonington…) très tôt débarqués en Normandie avec chevalet et boîte d’aquarelles sous le bras, vite rejoints par des Français fascinés par cette nouvelle peinture de paysage (Géricault, Delacroix puis Corot, Daubigny, Millet…) avant de les retrouver tous réunis vers 1860 sur la Côte Fleurie, à la Ferme Saint-Siméon, véritable carrefour du mouvement où passent chaque année Courbet, Boudin, Monet, Jongkindt, Bazille, Whistler… Au passage, c’est aussi toute la Normandie que l’on parcourt en long et en large, des falaises cauchoises au Roumois et du Pays d’Auge au bocage, sans oublier les ports actifs et le chapelet de cités balnéaires qui fleurissent sur les côtes. Un superbe catalogue raisonné des motifs normands et de leurs lumières changeantes, qui révèle la vraie source de l’Impressionnisme : la rapidité de la technique au défi de la fugacité de la perception.

L’atelier en plein air, les Impressionnistes en Normandie, Musée Jacquemard André, Paris, jusqu’au 25 juillet

Turner, le grand précurseur. Pas d’Impressionnisme sans lui, qui en annonce tant de principes : peinture de paysage, plein air, séries, éclaircissement de la palette, audace dans le maniement de la couleur et primat de celle-ci sur le trait pour donner la forme… Monet, surtout, doit beaucoup à ses hardiesses qui révolutionnèrent la peinture au tout début du XIXe siècle. Mais l’ampleur de son apport dépasse largement l’Impressionnisme, jetant un pont unique dans l’histoire de l’art entre le classicisme de Claude Lorrain et l’abstraction lyrique de Rothko. Élève à quatorze ans de la Royal Academy of Arts, en pleine Révolution Française, il se passionne pour l’architecture, la topographie, la perspective, la gravure et ses aquarelles de paysages anglais connaissent vite un vif succès. En 1802, une paix relative permet au jeune homme, boulimique de voyages et peu enclin au brexit, de parcourir la France, la Suisse, la Hollande, l’Italie et de découvrir Venise. C’est l’éblouissement : la magie des ciels noyés dope son énergie à peindre des flamboyances de plus en plus tourbillonnantes, où l’imaginaire le dispute à la vérité, où les rouges et les jaunes éclatent et où le sujet disparaît presque, au profit d’une symphonie de lumières. Prisé des connaisseurs, ce style déconcerte la majorité des contemporains du peintre, qui le disent atteint de « fièvre jaune » quand ils ne l’accusent pas de tirer sur la toile avec un tromblon rempli de pigments. Expérimentateur intrépide, Turner fait feu de tout bois : le bleu de cobalt qui vient d’être inventé, le jaune de chrome versé en nappes, le smalt à peine broyé, le noir d’os, le vermillon, tout devient sous ses doigts medium d’une vibration nouvelle de la couleur. Il connaît à fond les traités sur la question, ceux de Newton, de Goethe et de Moses Harris notamment, et démontre que des tons très variés peuvent être obtenus en juxtaposant ou superposant savamment les trois primaires. Outre cette science chromatique, il maîtrise aussi celle des valeurs et excelle à transposer dans le noir et blanc de la gravure les subtilités infinies de ses gouaches, aquarelles et huiles, entre lesquelles d’ailleurs les différences tendent à s’estomper. L’invention du tube de métal est une libération supplémentaire, qui facilite encore son travail dans sa barque-atelier de la Tamise et surtout ses voyages d’exploration de la lumière sous tous les climats. Celui de la méditerranée n’est bien sûr pas oublié dans cette importante, riche et splendide exposition.

Turner et la couleur, Hôtel de Caumont, Aix en Provence, jusqu’au 18 septembre

Courbet, l’homme des ruptures. Corot et Manet ont subtilement ouvert les portes à l’Impressionnisme ; Courbet, lui, les a dynamitées. La suite ininterrompue de scandales provoqués par ses toiles, sa brutale opposition à l’académisme, ses torpillages en règle de la peinture mythologique ou faussement historique et sa technique révolutionnaire l’ont imposé comme un modèle aux yeux de la jeune génération. S’emparant en 1855 du terme de réaliste qu’on lui jette à la figure comme une injure, il proclame : « être à même de traduire les mœurs, les idées, l’aspect de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre mais encore un homme, en un mot, faire de l’art vivant, tel est mon but. » Les futurs impressionnistes retiennent à leurs débuts son réalisme et l’intérêt porté aux changements du monde, et toute leur vie la leçon de courage et d’indépendance. C’est la grande histoire de ces liens passionnants que raconte cette exposition sur les terres du peintre.

Courbet et l’Impressionnisme, Musée Gustave Courbet, Ornans, jusqu’au 17 octobre

L’Académisme en question. De la Révolution Française à la Seconde République, beaucoup de peinture a coulé sous les ponts de l’art. Parfois en fleuves tranquilles et lisses, parfois en torrents tumultueux et dévastateurs. Pour s’y retrouver dans tous ces courants (néoclassicisme, romantisme, réalisme, paysagisme…), rien de tel qu’un saut, en compagnie de David, Goya, Géricault, Delacroix, Ingres et Courbet, à cette exposition enrichie de pièces exceptionnelles prêtées par le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, actuellement fermé pour rénovation.

De David à Courbet, chefs-d’œuvre de la première moitié du XIXe siècle, Musée des Beaux-Arts de Rennes, jusqu’au 28 août

Charles Gleyre ressurgit dès qu’on évoque Monet, Sisley, Bazille, Renoir… La liste de ses élèves est cependant plus impressionnante que réellement impressionniste, car ce rigoureux professeur de dessin n’a joué d’autre rôle dans ce mouvement que celui, précieux il est vrai, de procurer aux futurs révolutionnaires de solides bases, un enseignement gratuit et une paix royale. Chez ce Suisse libéral et taciturne au comique accent tudesque, on apprend «la grande peinture» et on travaille sur le modèle vivant – du moins quand il ne vient pas de l’Académie de Médecine voisine. On évite le joug des Beaux-Arts tout en bénéficiant à la fois du prestige de l’Académie Suisse (dont il prend la direction en 1843) et du prestige personnel de Gleyre après le succès de sa toile «Le soir», exposée cette même année. La mention «Elève de Gleyre» restera longtemps utilisée comme caution par ces peintres – partis depuis belle lurette chercher un plein air plus vif – lorsqu’ils seront attaqués sur leur métier. Au final, l’atelier de Gleyre n’est pas ce mythique creuset où se serait forgé l’Impressionnisme ; plutôt un entre-deux ordonné, paisible et neutre – une Suisse miraculeuse – où des génies en herbe ont poussé hors contraintes. Cette mise au point effectuée, on peut rendre à Gleyre ce qui lui appartient, c’est-à-dire sa propre peinture, injustement éclipsée par le succès de ces élèves non-émules. Beaucoup de surprises attendent le visiteur, à commencer par les audaces de jeunesse du peintre et ses équipées orientales à la Maxime du Camp ou même Henri de Monfreid. Sa violence est parfois inouïe, crue et cruelle, barbare. Devant la levée de boucliers, le gladiateur a fini par jeter le glaive pour s’installer dans les lumières mélancoliques d’un pré-symbolisme plastiquement parfait qui lui a valu des funérailles nationales. Entre-temps, il a inventé d’inquiétants paysages, parcourus de cataclysmes sismiques avant l’apparition de l’Homme, et de bacchanales telluriques après, qui révèlent sous le peintre le paléontologue et l’archéologue inépanouis. Sa redécouverte à l’heure du numérique pourrait lui assurer des héritiers plus légitimes que ceux qu’on lui prête à tort.

Charles Gleyre, le romantique repenti, Musée d’Orsay, jusqu’au 11 septembre

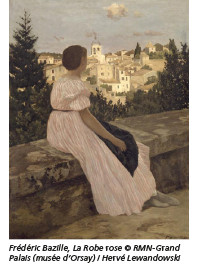

Bazille, le quatrième Mousquetaire. Membre du quatuor fondateur de l’Impressionnisme, le jeune Bazille était, avec Monet, Sisley et Renoir, de ces fameuses expéditions en plaine de Bière à la rencontre des peintres de Barbizon Millet, Rousseau et Diaz. Tombé à vingt-huit ans dans les combats de 1870, quatre ans avant la première exposition Impressionniste, il est resté depuis dans un relatif oubli, sauf pour les collectionneurs et les musées. Il en sort enfin, et de nouveau on salue son talent de coloriste, son travail sur la lumière et les contrastes, son attachement au dessin apparent hérité de ses aînés, ses portraits de groupe en plein air dont il a inauguré le genre, et on peut scruter les traces de son cheminement interrompu vers l’Impressionnisme. Car s’intéresser à Bazille, c’est appliquer un arrêt sur image à ce mouvement alors en plein essor ; l’exposer entouré de ses pairs, c’est mesurer ce qui les rapproche à cette époque précise, trouver le dénominateur commun dont ils vont, chacun, s’éloigner avec le temps. Sa ville natale l’a bien compris, les plus prestigieuses institutions muséales du monde aussi ; cela donne une très belle exposition, qu’Orsay accueillera cet hiver, mais qui gagne à être vue in situ, d’autant qu’une application géolocalisée gratuite propose une découverte de Montpellier en lien avec le peintre.

Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme, Musée Fabre, Montpellier jusqu’au 16 octobre

«En vérité mon cher vous êtes un séraphin, il n’y a que vous qui connaissiez le ciel » s’exclame en 1859 un peintre travaillant à côté de Boudin. Le compliment n’est pas mince : c’est Courbet, venu exprès le rencontrer à Honfleur après avoir vu son travail chez un marchand. Boudin n’a que trente-cinq ans, et cette année-là sa modestie a déjà eu à souffrir de l’éloge de Baudelaire louant ses « prodigieuses magies de l’air et de l’eau ». Mais c’est un fait aux yeux de tous, il est « le roi du ciel », comme dit encore Corot. Du ciel et de la mer, qui forment pour lui un seul et même sujet, traité dans les proportions immuables de deux tiers, un tiers, sans jamais se lasser d’un motif qui est la variété même. La Normandie est son séjour de prédilection ; quoiqu’il ait découvert dès la trentaine la Bretagne où il plantera régulièrement son chevalet, sa rencontre avec la Côte d’Azur, puis avec l’Italie et Venise, sera celle d’un septuagénaire. Quant aux lumières du Nord, il ne les a vues qu’en 1870-71, quand la guerre l’amène en Flandres.

Sur les côtes normandes, « le peintre des beautés météorologiques », selon Baudelaire, est à son affaire. Entre plages et nuages, un phénomène de société va enrichir sa palette de couleurs pimpantes : la mode des bains de mer, accélérée par la ligne de chemin de fer Paris-Normandie, peuple les rivages d’un ballet multicolore de robes, chapeaux et ombrelles. Boudin peint ce tourbillon des élégantes et ces « petites dames sur la plage », campées de dos et le visage discrètement effacé, espérant trouver le « filon d’or » que la critique, élogieuse, lui laisse escompter. Déçu, il garde néanmoins le chatoiement et l’idée, nouvelle, de faire le portrait de son époque. D’abord celui de la bonne société en villégiature, puis des lieux de ses divertissements et peu à peu des transformations du paysage par la modernité.

S’il préfigure l’Impressionnisme, il demeure pourtant attaché à l’École de Barbizon et à Millet en particulier ; peindre des « parasites dorés » et leur « paresse désœuvrée » l’intéresse moins que saisir le geste utile et vrai des travailleurs de la mer, sous le ciel « frais et tout calbotté ». Fuyant les mondanités, il se ressource dans la peinture de plein air à laquelle il a, dès 1858, converti un jeune homme de dix-sept ans qui déclarera : « Si je suis devenu peintre, c’est à Boudin que je le dois. » Ce jeune homme à qui il a appris « à voir et à comprendre », c’est Monet.

Eugène Boudin, l’atelier de la lumière, MuMa (Musée d’art moderne André Malraux), Le Havre jusqu’au 26 septembre

Place de la photographie. On connaît le rôle joué par ce nouvel art dans la libération de la peinture, qui put s’affranchir de la représentation au profit de l’impression, et plus tard de l’abstraction**. Mais comment le réalisme naturaliste l’a-t-il, pour sa part, accueilli ? C’est la très bonne question que pose cette exposition axée sur l’intérêt de Jean-François Millet pour cette technique qui, en 1839, débarque au moment même ou il entame sa carrière de peintre. Parmi les réponses, on découvre avec surprise que loin de l’utiliser uniquement comme base documentaire et support de travail, il teste la restitution de ses couleurs par les clichés, expose le résultat sur les marchés, regarde ce qui est le plus séduisant aux yeux du public et modifie ses toiles dans un souci de marketing ! L’Angelus, star des calendriers et universellement reproduit, cela on le savait, mais Millet fin organisateur de sa renommée mondiale, c’est une découverte. Plus fort encore, cette adaptation de sa peinture influence-t-elle à son tour les photographes ? P’têt ben qu’oui ! Encore une raison de se réintéresser au grand Normand de Barbizon, revenu pour l’occasion dans son hameau de Gruchy.

Portraits croisés, Millet et la photographie, Maison natale Jean-François Millet Gréville-Hague, jusqu’au 30 septembre

** À voir aussi, l’exposition dédiée aux rapports et échanges techniques entre peinture et photographie à cette époque : L’Impressionnisme ou le portrait d’une nouvelle société, Musée de Louviers, jusqu’au 26 septembre

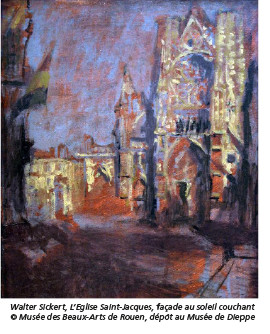

Sickert le passeur. C’est à Dieppe, traditionnelle ville-pivot des relations franco-britaniques, que Sickert va se faire lui aussi le pivot de l’influence Impressionniste en Angleterre, dans le sillage des échanges ouverts bien des années auparavant par Turner. Très bon connaisseur de la ville où il a vécu enfant et de sa société, il peint les deux avec passion et par séries, retrouvant parfois des accents Whistleriens, notamment dans ses paysages crépusculaires. Grâce à lui, le dialogue s’enrichit entre les peintres des deux côtés de la Manche, et la peinture anglaise lui doit en bonne partie son entrée dans la modernité. Pièce importante du puzzle qu’est l’histoire de l’Impressionnisme, Sickert, ami de Degas, des Pissarro, de Jacques-Emile Blanche, méritait amplement d’être redécouvert et célébré avec autant de faste. Retrouver le charme et la beauté de Dieppe à la Belle Epoque n’est pas le moindre plaisir de cette exposition à ne pas rater.

Sickert à Dieppe, portrait d’une ville, Musée de Dieppe, au Château, jusqu’au 26 septembre

Ode à la mer, hymne au soleil. En 1906, devant les quelque cinq cents toiles exposées par l’Espagnol Sorolla, Camille Mauclair est ébloui : « Personne n’a jamais à ce point exprimé le tumulte et la transparence de la vague, la plongée des corps nus dans l’eau. » Rejeton de l’Impressionnisme, Sorolla rejette vers 1890 ce qu’il qualifie de « toquade » et « d’invasion de fainéants », mais il a bel et bien assimilé les principes de Monet et tout particulièrement son travail sur les reflets et la diffraction de la lumière. Outre les scènes de mer et de plage où il est passé maître, il excelle dans les portraits de famille en plein air, qui rappellent à la fois Bazille et Whistler dans le traité des tissus pris comme prétexte à explosions chromatiques. Ses paysages méditerranéens gorgés de soleil et de sel inondent un monde de l’art habitué aux délicates brumes normandes et le revitalisent comme la saine claque de la vague. Il remporte un triomphe dont les échos revivent à travers cette exposition tout à fait exceptionnelle.

Sorolla, un peintre espagnol à Paris, Musée des Impressionnismes de Giverny, jusqu’au 6 novembre

**Programme complet sur www.normandie-impressionniste.fr

Correspondance : ecrire@thierryleroux.paris

Commentaires