Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. » C’est ainsi qu’Aristote expliquait l’importance de l’esthétique dans les relations humaines. Les auteurs chinois de l’article rapporté précisent qu’un sourire plaisant et harmonieux améliore la qualité de la communication entre les personnes, augmente sensiblement l’estime de soi et son acceptation dans la société. Parmi les principaux acteurs des expressions faciales, le sourire joue un rôle majeur dans l’esthétique du visage. L’importance que les patients lui accordent ne s’est pas altérée depuis l’époque antique des philosophes grecs. L’article considère au contraire une inflation des demandes en vue de l’améliorer, ce qui modifié les objectifs de la dentisterie moderne du rétablissement des fonctions vers un équilibre esthétique et fonctionnel.

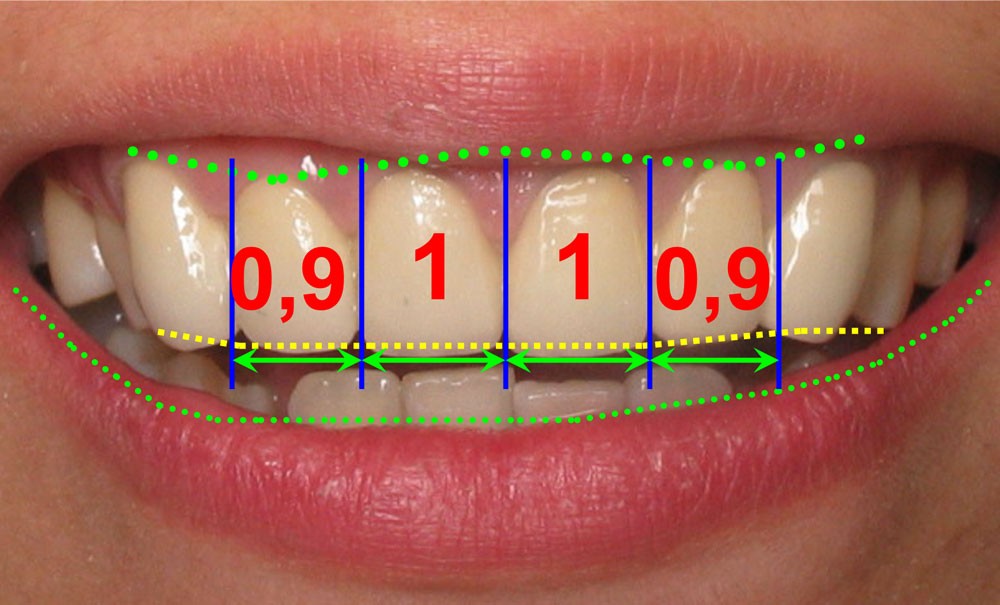

L’étude conduite par les auteurs s’est intéressée à l’évaluation esthétique de quatre caractéristiques liées au sourire parmi différents genres et sous-groupes professionnels incluant des professionnels dentaires (D), des professionnels de santé non dentaires (ND) et des profanes (P). L’originalité de cette étude parue dans une revue de chirurgie maxillofaciale est de considérer la forme et l’agencement des dents, mais aussi les rapports avec les lèvres. Des photographies de sourire ont été sélectionnées et modifiées à l’aide d’outils numériques afin de proposer différentes versions de sourires par variation des paramètres esthétiques suivants : rapport de l’épaisseur des lèvres supérieure et inférieure, ligne du sourire/indice du sourire reflétant le niveau de visibilité des dents, courbure de la lèvre supérieure et arc du sourire (convexité de l’arcade dentaire antérieure maxillaire). Ces images ont été évaluées par 1 469 sujets chinois par le biais d’un questionnaire.

L’analyse des résultats collectés montre que, de manière…