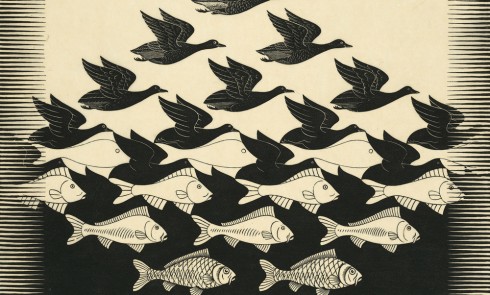

La peinture est cosa mentale : d’un mot Vinci résume la complexité des rapports entre l’œil et l’esprit, la vision des apparences et leur perception, la volonté de représenter et la subjectivité du regard. À défaut de le démontrer, il devine le rôle interprétatif du cerveau derrière la projection sur la rétine, et comprend qu’image et imagination ont partie liée. De même que sa rêverie sait donner une forme intelligible à une tache sur un mur, il connaît les pouvoirs suggestifs du clair-obscur, du sfumato et du plus allusif encore non finito. Cinq siècles avant que ne le formule Marcel Duchamp, il a intégré que « c’est le regardeur qui fait le tableau » mais qu’en lui passe, sinon toute l’intention du peintre, du moins ce qu’il a su capter. Jusqu’où peut aller cette connivente reconnaissance productrice d’une émotion, c’est tout le débat autour de la notion de sujet et, plus globalement, entre figuration et abstraction. Deux expositions à Paris et Caen attrapent la question chacune par leur biais singulier, le flou et l’horizon, dont les affinités convergent pour interroger les a priori de notre rapport au net et précis du réel.

Flous artistiques : par-delà le premier regard

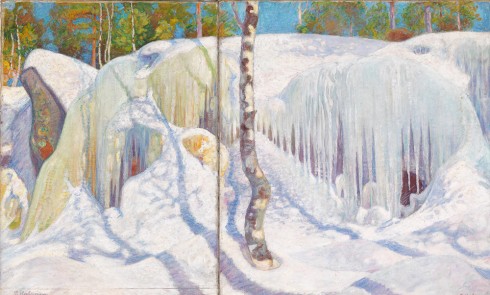

Du flou, il y en a chez Vinci, Watteau. Si l’Orangerie des vaporeux Nymphéas en fait une exploration toute contemporaine, elle l’ouvre néanmoins avec Turner et Monet pour rendre un juste rôle précurseur à ces deux maîtres du genre souvent pensés déficients visuels. Tous deux ont prouvé que la beauté n’a rien à voir avec la netteté et que le flou n’offre pas rien à voir. D’abord synonyme de douceur (du latin flavus et apparu chez Félibien en 1676), le flou sert les variations atmosphériques de l’impressionnisme et la place prise par la vitesse dans leur époque en mutation constante et rapide. Il signe la modernité et apparaît au regard dans les nouvelles images produites…