Disserter sur l’échec n’est pas habituel en odontologie (1, 2). C’est la réussite qui intéresse le lecteur, et les voies qui y mènent ; le sujet est habituellement fort bien illustré, documenté et présenté, faisant ainsi la fierté de son auteur et transmettant aussi au lecteur l’envie de suivre ses traces.

Présenter un échec relève d’une tout autre démarche ; l’auteur n’est en principe et par définition pas à la recherche de l’échec et il ne met pas en œuvre une méthodologie censée fournir au lecteur la recette de l’échec, faisant désormais de celui-ci un maître ès échecs, un “échoueur” patenté…

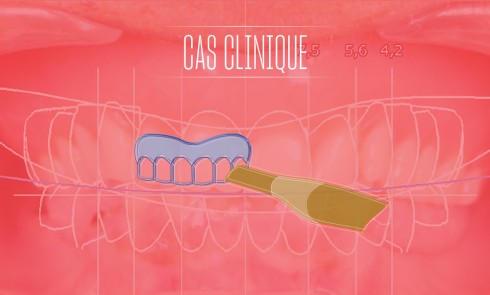

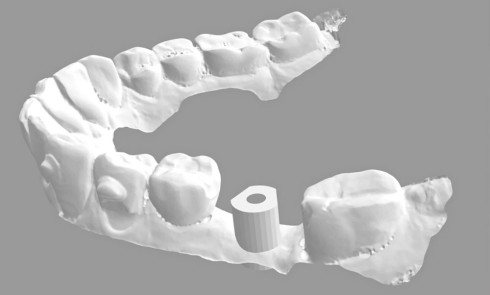

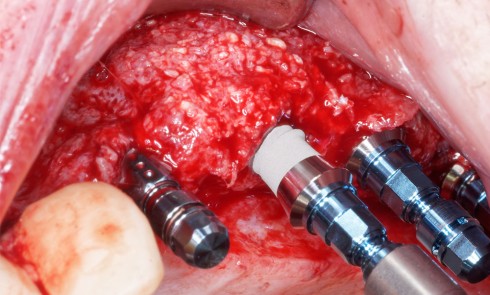

À travers ce cas clinique retraçant l’itinéraire d’une tentative de restauration du secteur antéro-supérieur, et malgré les lacunes inévitables de la présentation iconographique, il est fortement probable que l’on puisse partager les uns et les autres, en toute humilité, une expérience somme toute assez répandue, celle du goût amer de l’échec.

Définition

L’étymologie du terme échec relève du persan « chàt mat » apparu en occident au XIIe siècle et signifiant « le roi est mort », échec et mat, la mort étant bien entendu l’échec suprême de l’être humain ! Un fiasco, un ratage total ; l’insuccès semble moins humiliant, moins spectaculaire, alors que le revers s’accompagne d’une dimension salvatrice (on a perdu une bataille, pas la guerre) que l’on retrouve dans certains proverbes chinois : « L’échec est le fondement de la réussite », « L’échec est la mère du succès » (Lao Tseu) ou dans la littérature américaine : « L’expérience est le nom que l’on donne à nos échecs » (Oscar Wilde), « Si l’échec vous apprend quelque chose, vous n’êtes pas vraiment perdant » (Zig Ziglar). Dans la mentalité européenne, l’échec demeure cependant sans appel l’inverse de la réussite.

Cas clinique

Anamnèse

Madame A.C. âgée de 72 ans se présente…