En implantologie, l’empreinte intra-orale permet d’enregistrer avec précision la position tridimensionnelle de l’implant, en garantissant une reproduction fidèle. Pendant des décennies, les empreintes physico-chimiques ont été la référence clinique [1]. Cependant, les technologies numériques ont ouvert de nouvelles perspectives [2].

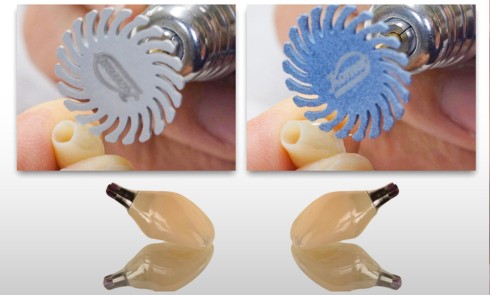

Trois procédés sont utilisés pour les prothèses sur implant : la méthode conventionnelle, impliquant des matériaux plastiques et modèles en plâtre pour fabriquer les prothèses selon les techniques de cire perdue et poudre de céramique, est reconnue pour sa précision grâce aux élastomères tels que les polyéthers et polyvinylsiloxanes [3]. La méthode numérique utilise un scanner intra-oral pour capturer la position de l’implant et des tissus environnants, suivie d’un traitement avec un logiciel de CFAO pour modéliser et usiner les couronnes [4, 5]. Bien qu’efficace, cette méthode reste coûteuse. La méthode hybride combine les techniques numériques et conventionnelles. Les modèles en plâtre sont scannés avant la fabrication des prothèses pour simplifier les étapes de laboratoire et réduire les erreurs [6].

Avant d’adopter de nouveaux protocoles au sein du service d’Odontologie du CHU de Clermont-Ferrand, il est essentiel de valider ces outils en évaluant leur sécurité, efficacité, impact sur la satisfaction des patients et coût, dans une démarche d’amélioration continue des soins et d’optimisation des ressources [7-9]. Cette étude pilote, première en France à comparer les méthodes conventionnelles, hybrides et numériques en implantologie, examine les temps clinique et de laboratoire de réalisation des prothèses et la satisfaction des patients. Elle vise à déterminer si les flux numériques réduisent les délais tout en maintenant une qualité optimale des couronnes implantaires, en comparant les temps et la qualité des couronnes réalisées par méthode hybride ou numérique…