Le microbiote est le nouveau venu de la physiologie humaine. Il est présent dans de nombreux tissus et organes (peau, muqueuses, tube digestif…). Le microbiote intestinal est le plus important, avec 100 milliards de bactéries par gramme de contenu intestinal. Les rôles de ce microbiote sont considérables pour les défenses de l’organisme, mais aussi pour le métabolisme, et de très nombreuses autres fonctions avec lesquelles il est en interaction. Le microbiote est différent de nous, avec 100 fois plus de gènes et 10 fois plus de cellules que notre propre organisme n’en possède, mais il est lié à nous !

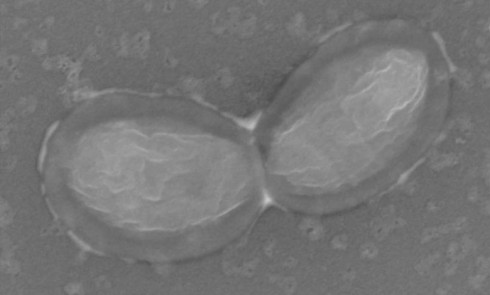

Son équilibre est complexe. Il est constitué de milliers d’espèces saprophytes ou pathogènes. Mais celles-ci n’entraînent pas d’effet délétère grâce à cette symbiose entre bactéries : on parle de barrière antimicrobienne. La diversité du microbiote est en effet le meilleur critère de son efficacité et de sa fonctionnalité. Cette diversité est la résultante de facteurs acquis dès la naissance (accouchement par voie basse, allaitement maternel) et elle est ensuite entretenue par des facteurs nutritionnels (fibres fermentescibles à effet prébiotiques) et probiotiques (yaourts et laits fermentés).

Les traitements antibiotiques font partie des facteurs externes qui peuvent altérer la composition, et donc la qualité du microbiote. Il s’agit d’une partie de leurs effets iatrogènes. Les antibiotiques sont bien entendu indispensables dans le cas d’infections bactériennes, mais ils ne sont pas utiles dans les infections virales. D’où le désormais fameux slogan : « Les antibiotiques, c’est pas automatique. »

Quels sont les effets des antibiotiques sur la flore intestinale, appelée aujourd’hui microbiote ?Ils vont en perturber l’équilibre sans en réduire le nombre. Dans ce cas, alors que les bactéries « peu sympathiques » telles que Clostridium difficile sont habituellement hébergées sans inconvénient…