Rubrique coordonnée par Kinz Bayet

Présentation du cas

Une patiente de 20 ans se présente en consultation pour réaliser un bilan orthodontique. Elle n’a jamais été traitée orthodontiquement et souhaite améliorer l’esthétique de son sourire. L’anamnèse rapporte un antécédent d’extraction des 3es molaires.

À l’examen exo-buccal, le visage est symétrique, harmonieux et équilibré. La patiente présente une classe I squelettique normodivergente à tendance hypodivergente. Le sourire est perturbé par une visibilité excessive des canines maxillaires, ce qui correspond au motif de consultation.

L’examen fonctionnel ne rapporte aucune dysfonction ventilatoire, masticatoire, linguale ou des articulations temporo-mandibulaires (ATM). La cinétique mandibulaire est cependant perturbée par un guide antérieur dysfonctionnel (supraclusion antérieure) et une absence de protection canine en latéralités (rotations et mésioversions de 13 et 23).

L’examen intra-arcade met en évidence une hygiène bucco-dentaire irréprochable, favorable à un traitement en technique linguale. Le phénotype parodontal est fin dans la région incisivo-canine mandibulaire. L’encombrement est estimé à 8 mm à la mandibule et à 4 mm au maxillaire (fig. 1). Les arcades ont des formes similaires, en U. Les rapports inter-arcades mettent en évidence une classe 1 d’Angle molaire, une classe 2 d’Angle canine et une supraclusion antérieure (recouvrement : 5 mm ; surplomb diminué). Les milieux inter-incisifs sont déviés entre eux avec une origine mixte (= 1,5 mm) (fig. 2).

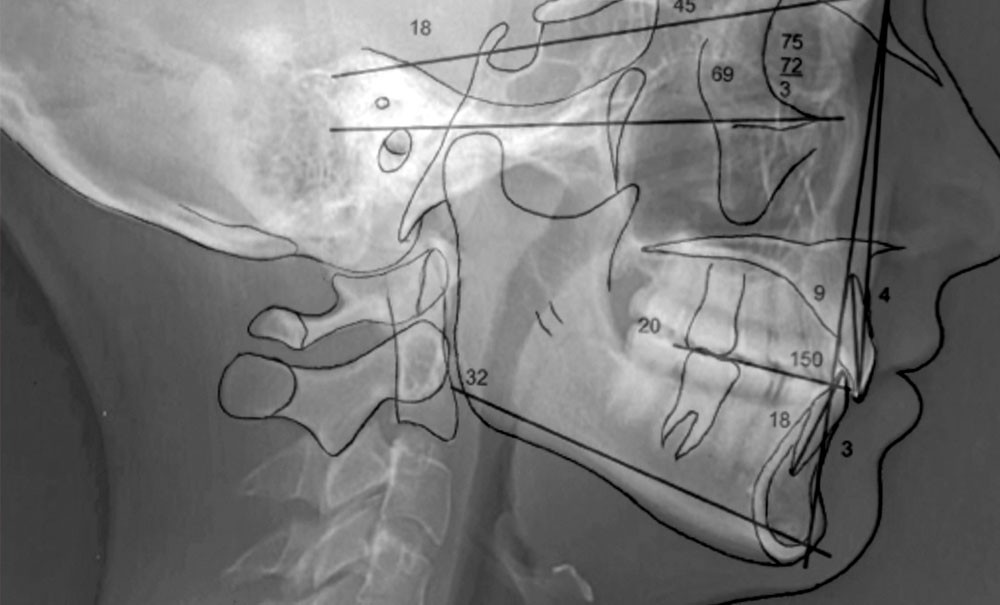

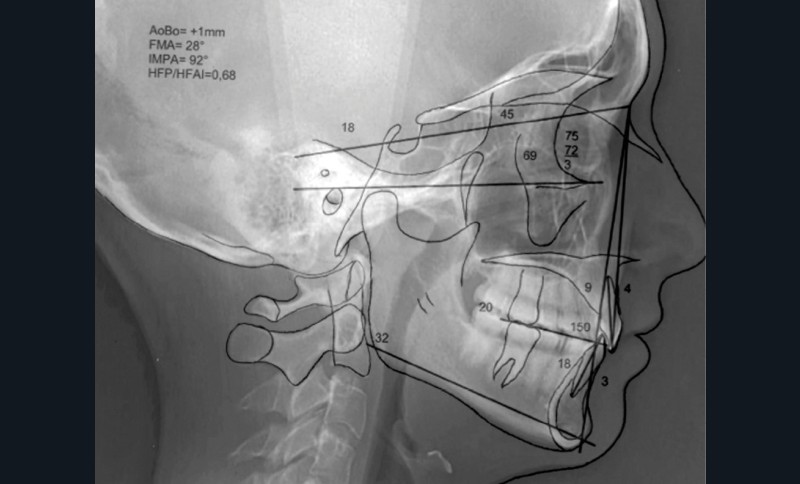

La radiographie panoramique et la téléradiographie de profil objectivent (fig. 3 et 4) :

- un espace rétro-molaire suffisant pour une distalisation ;

- des axes radiculaires molaires favorables à un redressement ;

- une classe I squelettique (angle ANB = 3°) ;

- une normodivergence (angle GoGn/SN = 32°)…