« Le plaisir le plus noble est la joie de comprendre »

Leonardo Da Vinci

De l’anthropométrie à la dentisterie

Nous retourner vers le passé nous permet de mieux comprendre la problématique du plan horizontal de référence au travers de l’évolution des concepts et des points références.

L’anthropométrie

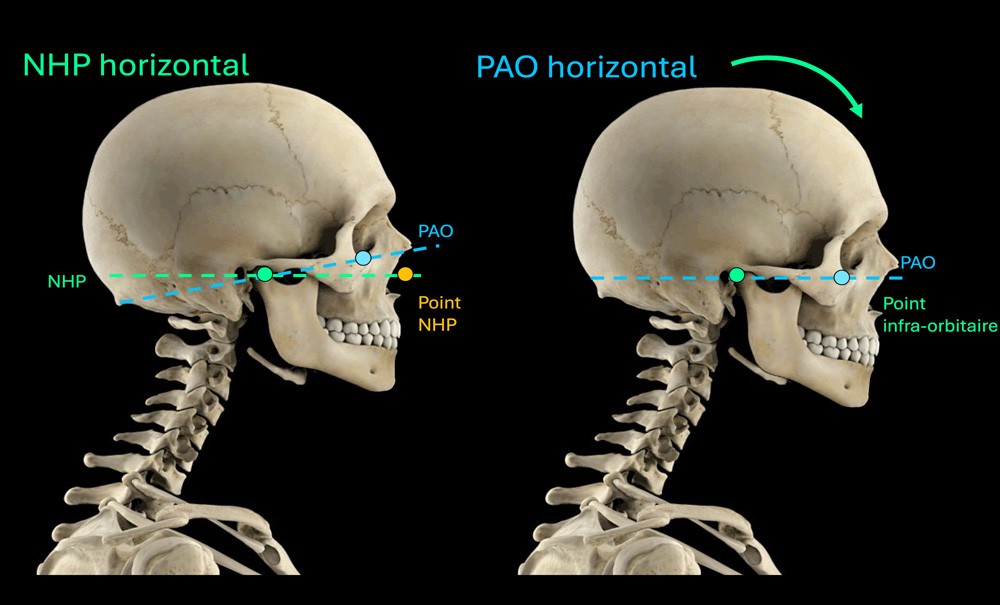

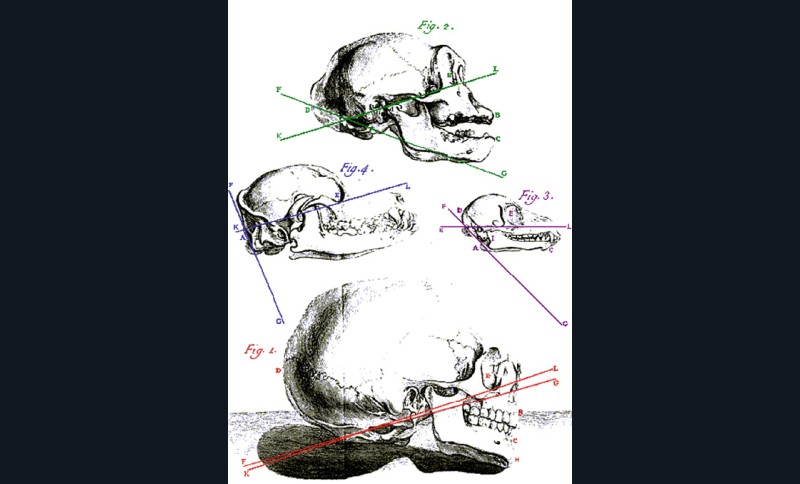

1764 : c’est Louis Jean-Marie Daubenton, collaborateur de Buffon, qui, le premier, s’intéressa au point infra-orbitaire et rechercha un plan d’orientation qui témoignerait de la posture d’un sujet debout regardant au loin, en prenant comme repères le trou occipital et le rebord de l’orbite [1, 3] (fig. 1). Il n’ignorait pas que, chez l’homme, ce plan n’est pas horizontal et que les bords inférieurs des orbites sont sensiblement plus élevés que le trou occipital ; mais ses recherches n’étaient pas limitées à l’homme [4].

1780 : Petrus Camper, anatomiste néerlandais du XVIIIe (1722-1789) utilisait le plan passant par l’Epine Nasale Antérieure (ENA) de l’os maxillaire et par le porion (sommet du méat acoustique pour horizontaliser les crânes (fig. 2). Il le pensait parallèle au plan d’occlusion maxillaire [6], ce qui n’était pas très juste (environ 10° de différence). Camper a défini ce plan de référence lors de fouilles réalisées dans le sud-ouest de l’Espagne en 1780. Il a défini cette horizontale en observant les crânes trouvés au cours des fouilles, crânes alignés sur une table, reposant tous sur les surfaces occlusales des dents maxillaires. Le plan de Camper est encore parfois utilisé comme plan de référence horizontal en chirurgie dentaire [7]. En fait il ne correspond ni au plan d’occlusion, ni à l’horizontale de la tête.

1873 : pour Broca, le véritable plan horizontal du crâne (en vue frontale) correspond au plan des axes orbitaires, qu’il appelle le « plan de la vision horizontale ». Il a, au passage, démontré que le plan de Daubenton…