RÉSUMÉ

L’implantologie dans le secteur maxillaire postérieur constitue un défi majeur pour les chirurgiens-dentistes. La proximité du sinus maxillaire et les particularités anatomiques de cette zone complexifient significativement la pose d’implants dentaires. Le volume osseux disponible y est souvent limité, principalement à cause de la résorption post-extractionnelle [1] associée au phénomène de pneumatisation du sinus [2]. Dans ce contexte, les greffes sinusiennes deviennent incontournables pour corriger les volumes osseux et permettre la mise en place d’implants.

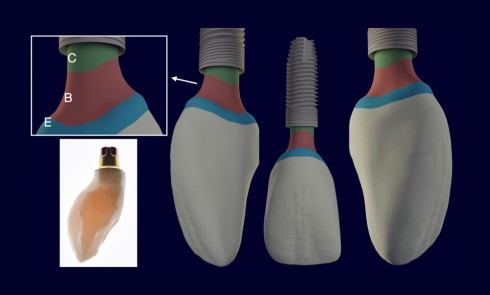

Parmi les techniques d’augmentation de hauteur sous-sinusienne, on distingue l’abord latéral et l’abord crestal. Chaque technique a ses indications cliniques, ses avantages et ses inconvénients. L’abord crestal se présente notamment comme une approche moins invasive que l’abord latéral, il convient alors de le privilégier quand les conditions cliniques le permettent, afin de respecter la notion de gradient thérapeutique.

Cet article explore les situations cliniques en faveur de l’abord crestal.

Historique

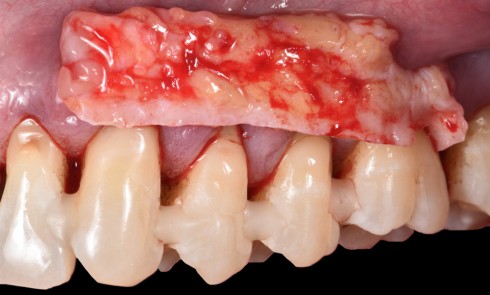

L’élévation de la membrane sinusienne par voie latérale a d’abord été décrite par Tatum [3], puis publiée par Boyne et James en 1980 [4]. La technique consiste à réaliser une fenêtre d’accès sur la paroi latérale du sinus afin de pouvoir décoller la muqueuse sinusienne de son plancher et de greffer l’espace créé. La méthode et l’instrumentation ont évolué depuis. Les implants peuvent être posés dans le même temps opératoire si la stabilité primaire le permet. La littérature décrit la piézochirurgie comme l’instrumentation de choix aujourd’hui [5].

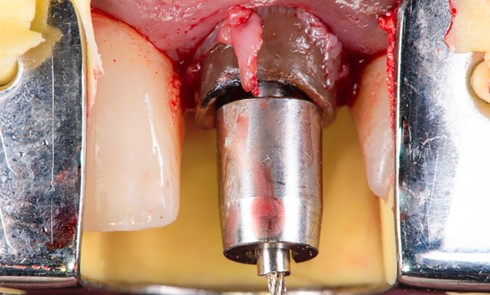

En 1994, Summers [6] introduit l’élévation du plancher sinusien par abord crestal à l’aide d’ostéotomes. Les instruments permettent de condenser l’os par impaction. La technique, associée ou non à l’utilisation d’un biomatériau, permet de soulever…