L’axe charnière reste, depuis 1924, une notion sacrée dans le domaine de l’occlusodontologie. Son existence est à la base de tous les articulateurs actuels et permet une compréhension « simple » de la cinématique mandibulaire. Les théories occlusales, en dépit de leurs différences, y font toutes référence.

Cependant, son existence peut actuellement être discutée au gré des avancées scientifiques issues de domaines différents. Ces informations, recoupées par des observations sur le comportement biomécanique de la mandibule, semblent indiquer que la réalité physiologique est éminemment plus compliquée que le modèle analogique proposé par l’articulateur.

Articulateur et relation centrée

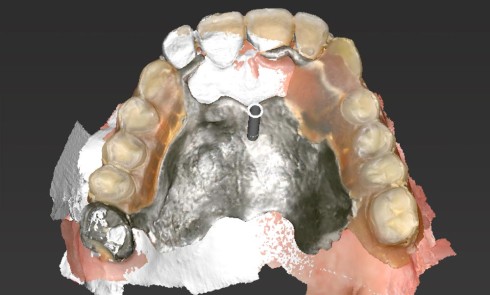

La nécessité d’une position de référence maxillo-mandibulaire est inhérente au principe de construction de l’articulateur. Il s’agissait de concevoir un outil de travail permettant de rétablir des rapports occlusaux entre les arcades.

Dès le début du XIXe siècle, des dispositifs tentant de placer le modèle mandibulaire relativement au modèle maxillaire ont ainsi été mis au point. Les rapports statiques interarcades étaient encore seuls à être pris en compte, et le terme d’occluseur reflétait leurs caractéristiques.

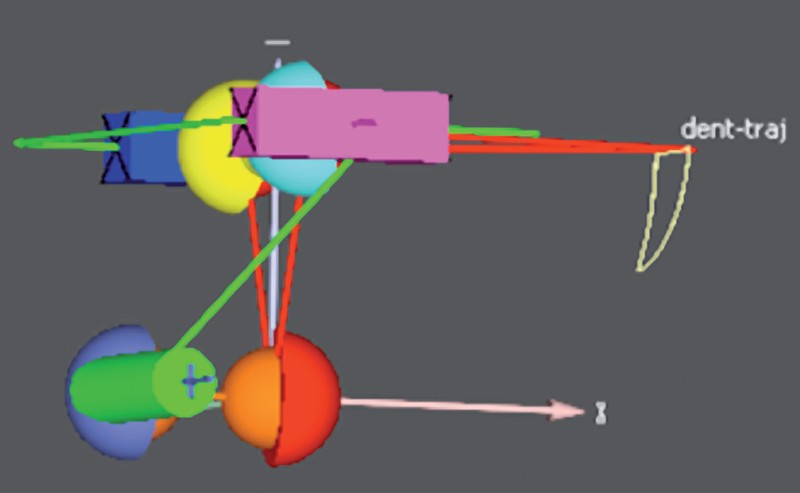

À partir de 1864, les déplacements mandibulaires commencent à être considérés et les premiers simulateurs analogiques qui essaient de reproduire les rapports

interarcades statiques et dynamiques voient le jour. Durant cette période, la localisation d’une charnière entre la mandibule et le crâne est l’objet de controverses (1). Il faut attendre 1924, pour que la théorie d’un axe charnière bicondylien de rotation pure, ne soit adoptée et développée au sein de la « Gnathological Society » créée dès 1927.

Même si d’aucuns, dès cette époque, ont remis en doute cette théorie, les éléments apportés ultérieurement par Lauritzen et De Stefanis, avec les moyens techniques existants…