Données actuelles et expérience personnelle

ce jour, aucun consensus de restauration de la dent postérieure délabrée et dépulpée n’est admis, et le choix des restaurations est le plus souvent praticien-

dépendant. Ce choix inclut parfois la réalisation de restaurations directes foulées inadaptées ou la préparation d’ancrages radiculaires, voire de préparations corono-périphériques trop précoces et qui, nous le savons, fragilisent la dent [1,2].

L’évolution de la dentisterie adhésive nous permet cependant d’envisager des restaurations partielles collées (RPC) respectant les impératifs d’économie tissulaire, et dont les performances biomécaniques et le succès sont de plus en plus démontrés [3].

L’endocouronne est longtemps restée en mal de faire ses preuves, depuis qu’elle a été décrite par Pissis [4], puis Bindl et Mormann [5] et ne possède toujours pas de définition unanime [6] ! Des études de plus en plus nombreuses concourent pourtant à présenter cette thérapeutique comme viable, pérenne et minimalement invasive pour la dent [5-7].

En l’absence de standard de définition, il y a aussi absence d’UN standard de préparation, d’où cette problématique très actuelle avec l’endocouronne : jusqu’où peut-on aller ?

Une compréhension des méthodes actuelles de préparation et d’assemblage par collage devient incontournable, tout comme une connaissance approfondie des matériaux destinés à nos réhabilitations prothético-conservatrices collées.

Les indications

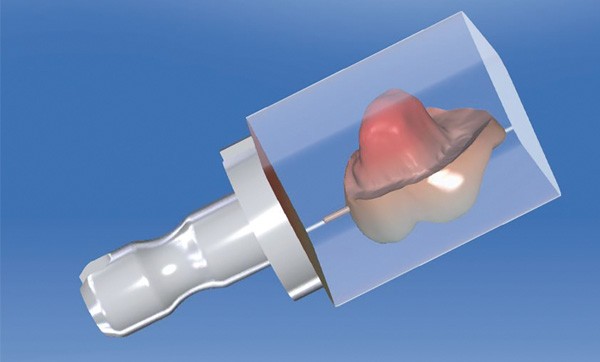

Il s’agit d’une restauration monobloc collée trouvant macro-mécaniquement sa rétention et sa stabilisation au cœur de la chambre pulpaire de la dent postérieure dépulpée, restaurant l’intégralité de la face occlusale et d’une plus ou moins grande partie de la couronne.

Ce type de restauration intéresse les molaires et les prémolaires maxillaires/mandibulaires. Il est aujourd’hui presque unanime d’exclure les dents antérieures de cette thérapeutique, car leurs morphologies…