De simples matériaux de restauration des secteurs antérieurs au début des années 80, les résines composites ont peu à peu étendu leurs indications à de nombreux domaines d’exercice des chirurgiens-dentistes. Les constantes améliorations apportées aux propriétés mécaniques et physiques de ces matériaux les ont peu à peu rapprochés de celles des tissus dentaires qu’ils remplacent. Ils bénéficient par ailleurs des progrès des adhésifs amélo-dentinaires toujours plus performants.

En dépit de toutes ces innovations, un groupe de 99 omnipraticiens suédois a estimé à seulement 6 ans la longévité médiane des restaurations composites de leurs patients [1]. Pourtant, d’autres travaux portant sur des restaurations effectuées en environnement standardisé sur des patients suivis annuellement donnent des taux d’échecs à 10 ans beaucoup plus faibles, autour de 2 % [2]. Les principaux types d’échecs rapportés sont les fractures dans la masse, les caries secondaires dues à une perte d’adhésion entre le composite et la dent et les dégradations des bords des restaurations [3-5]. Les causes de ces échecs restent certainement multiples, avec des facteurs liés au matériau, au praticien (protocole opératoire), mais aussi au patient : hygiène bucco-dentaire et alimentaire, suivi… Or plusieurs études mettent en avant que le manque de connaissances théoriques et techniques en matière de photopolymérisation pourrait expliquer une partie de ces échecs [5, 6], par défaut de photopolymérisation [7, 8].

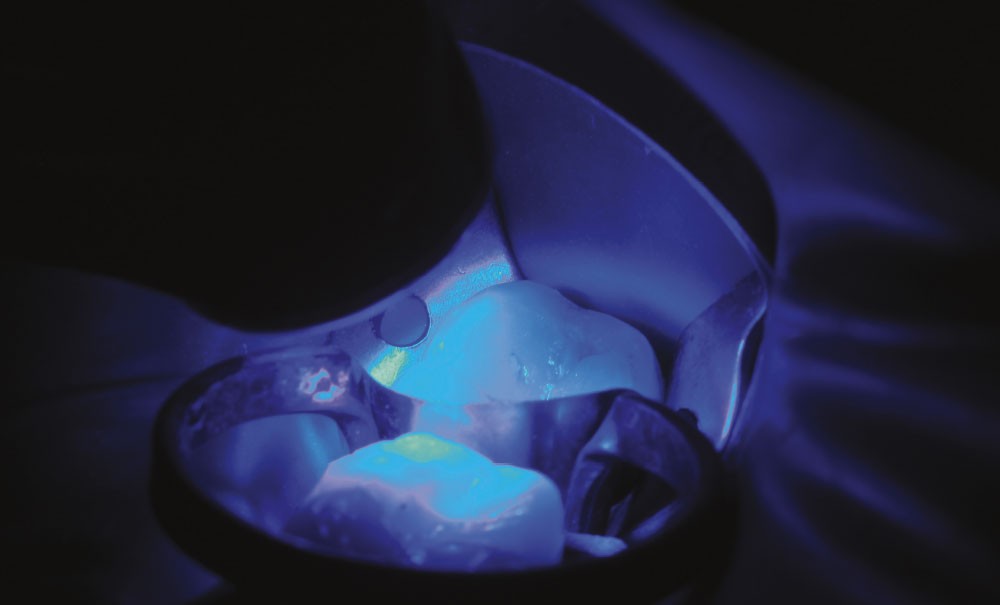

Pourtant, le caractère photopolymérisable des adhésifs et des résines composites constitue une réelle plus-value clinique pour les praticiens. En contrôlant l’exposition lumineuse, il devient possible de modeler et de stratifier les apports de composite tout en maîtrisant le temps de travail en bouche.

L’objectif de ce travail est donc de réaliser une synthèse des dernières avancées en matière de photopolymérisation…