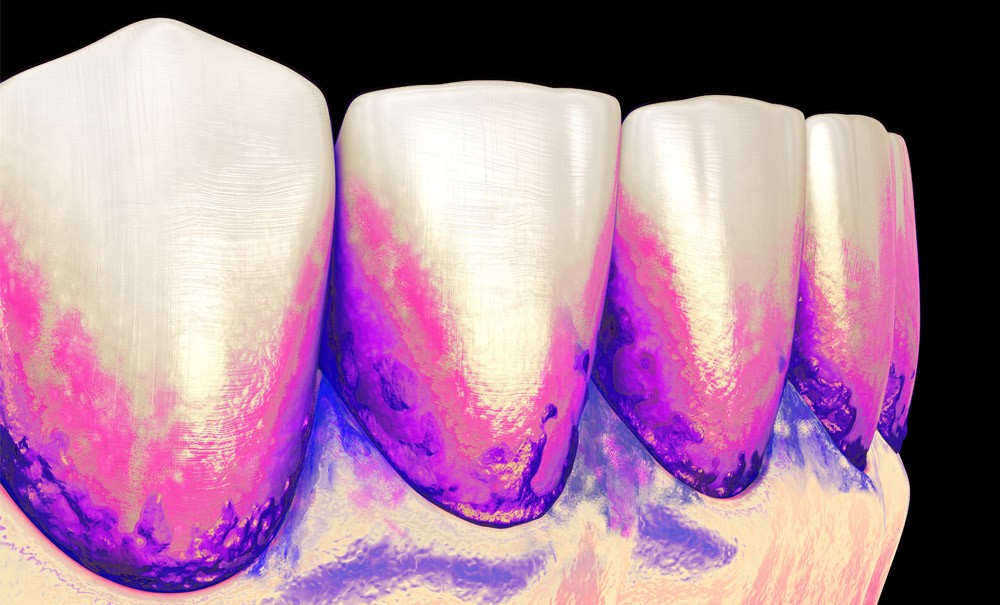

Dans la société contemporaine, dans les pratiques cliniques comme dans les discours de santé publique, la plaque dentaire est systématiquement désignée comme le principal facteur étiologique des pathologies orales. Carie, gingivite, parodontite, péri-implantite trouvent toutes, en apparence, leur origine dans l’accumulation du biofilm dentaire. Cette représentation est largement partagée, tant par l’industrie de l’hygiène bucco-dentaire que par les institutions sanitaires, les dentistes eux-mêmes et le monde académique. Il suffit de consulter les recommandations des principales associations professionnelles ou les contenus promotionnels des fabricants pour constater l’omniprésence de stratégies préventives centrées sur le contrôle mécanique et/ou chimique de la plaque : brossage biquotidien, nettoyage interdentaire, bains de bouche, dentifrice fluoré. Ce paradigme s’est même installé dans la formation universitaire. Une enquête menée auprès de 16 facultés françaises [1] montre que les étudiants identifient l’hygiène bucco-dentaire comme la priorité absolue dans la prévention de la carie, reléguant l’alimentation au quatrième rang. Cette vision dominante a progressivement pénétré les représentations sociales. Beaucoup de parents, voire des dentistes et des étudiants certainement, sont convaincus que l’acte de se brosser les dents suffit à annuler les effets délétères d’une alimentation sucrée. « Mange ton bonbon mais va te brosser les dents ! » est une phrase que probablement beaucoup de parents se sentent autorisés à prononcer. D’ailleurs, certains chirurgiens-dentistes le pensent aussi (fig. 1). Pourtant, une simple analyse de la littérature scientifique montre que cette approche est réductrice.

Dans cet article, nous proposons une relecture critique du rôle attribué à la plaque dentaire, en interrogeant non seulement sa dimension pathogène, mais également…