La structure

Le zirconium est un métal de transition du groupe IV et du sous-groupe du titane dans le tableau de Mendeleïev (1869) des éléments chimiques par masse atomique croissante. Il a une densité de 6,5 et un point de fusion à 1 850 °C. Dans la nature, le zirconium se trouve dans les minerais sous la forme de silicate : zircon ZrSiO4, ou d’oxyde, zircone pure : baddeleyite et zirkite ZrO2.

La zircone, ou dioxyde de zirconium (ZrO2), est une céramique. On distingue deux types de céramiques : céramique d’oxyde comme la zircone ou l’alumine (oxyde d’aluminium), et céramique non oxyde comme le nitrure de titane.

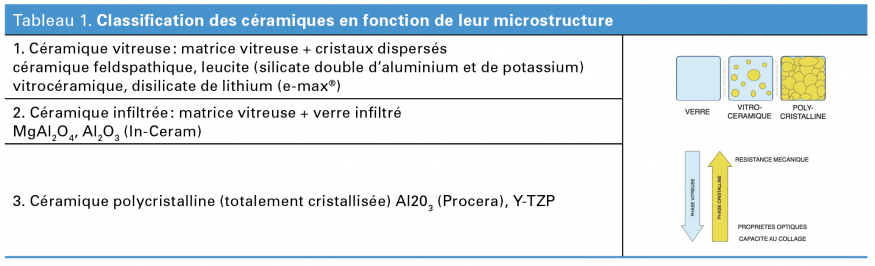

La classification des céramiques d’oxyde en fonction de leur microstructure est répertoriée dans le tableau 1. Il en découle que les propriétés mécaniques élevées vont dans le sens d’une concentration en phase cristalline, les propriétés optiques et aptitude au collage dans le sens d’une concentration en phase vitreuse. La zircone est une céramique polycristalline totalement cristallisée [5]. Pour renforcer ce réseau cristallin, on parle de stabilisation (ou dopage, terme moins approprié) par l’incorporation d’oxyde d’Yttrium (yttria) ou d’alumine.

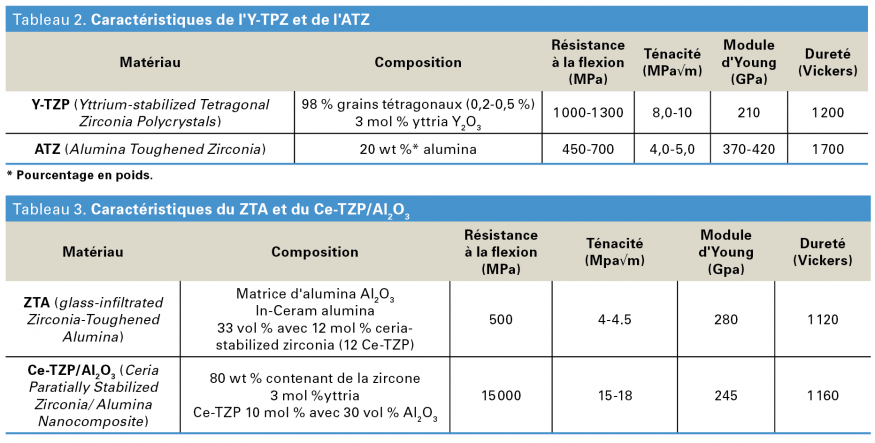

Deux types de zircone composent les implants céramiques présents sur le marché [6] : le principal est l’Y-TZP (« Yttria stabilized Tetragonal Zirconia Polycristals »), l’autre l’ATZ (« Alumina Toughened Zirconia »), qui sert également pour la confection des forets. Le tableau 2 regroupe leurs composition, résistance à la flexion, ténacité (résistance à la fracture), module d’Young (module d’élasticité) et dureté. Le tableau 3 détaille les matériaux en développement, ZTA et Ce-TZP/Al2O3, que l’on retrouve dans la bibliographie.

Ce sont des matériaux extrêmement rigides et durs, le défi étant de faire en sorte qu’ils ne soient pas cassants. Cette caractéristique, la résistance à la propagation…