Les premiers verres bioactifs (BAG) 45S5 ont été découverts par Larry Hench en 1969 [1]. Ces verres ont été, dans un premier temps, testés au contact de l’os. L’implantation de BAG au niveau osseux induit la formation d’une couche interfaciale d’hydroxyapatite (HAp) de composition similaire à l’apatite constitutive de la phase minérale de l’os. Il en résulte une interface indétectable entre le matériau implanté et le tissu hôte. Il a également été démontré que les BAG étaient capables d’interagir avec les fibres de collagène. Depuis, les applications ont été étendues en odontologie [2-5]. Les particules de BAG peuvent être utilisées comme matériaux de comblement osseux dans la prise en charge des séquelles des traumatismes de la face, des maladies parodontales et en cancérologie. Les BAG peuvent être également incorporés dans les dentifrices et dans les poudres d’aéropolissage. L’objectif de cet article est de présenter les différentes compositions de ces verres, leurs méthodes de fabrication et leurs propriétés. Les applications cliniques des BAG en odontologie seront ensuite présentées.

COMPOSITION DES VERRES BIOACTIFS

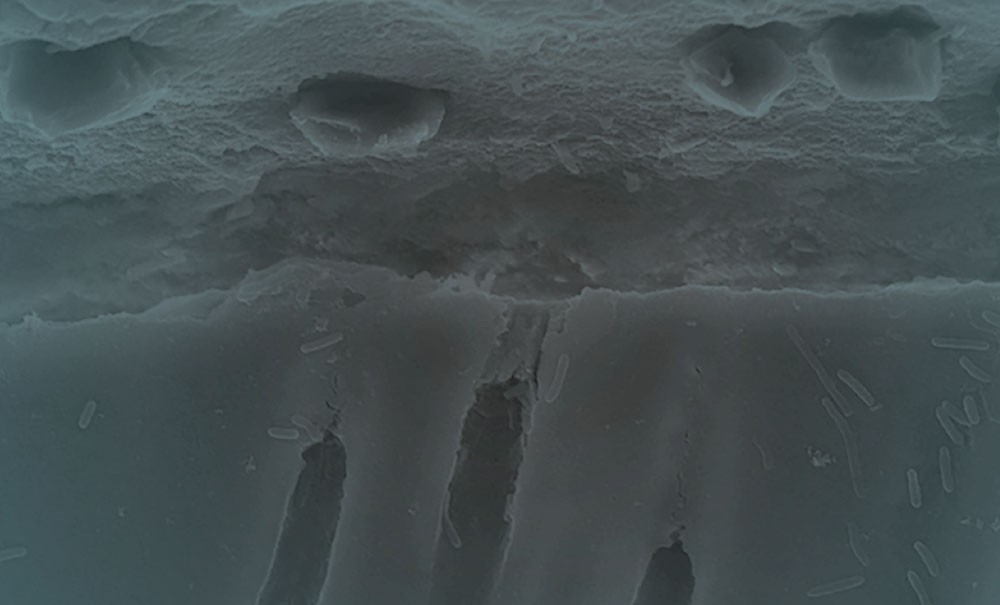

Un verre minéral se définit comme un solide amorphe constitué d’un réseau non organisé d’oxydes et présentant un phénomène de transition vitreuse. On distingue les oxydes formateurs du réseau (SiO2, P2O5) formant des polyèdres liés entre eux et les oxydes modificateurs du réseau (CaO, Na2O) conférant des propriétés particulières aux verres. Les modificateurs du réseau transforment les oxygènes pontant en oxygènes non pontants, diminuant ainsi la connectivité des chaînes de polyèdres et augmentant la réactivité des verres (fig. 1).

Les premiers BAG commercialisés (45S5) se composent (en masse) de 45 % SiO2 – 24,5 % Na2O – 24,5 % CaO – 6 % P2O5 [1]. Cette composition peut être modifiée par la variation des différentes concentrations…