La dystonie est un trouble neurologique du mouvement caractérisé par des contractions musculaires soutenues ou intermittentes, rendant les postures et mouvements anormaux et souvent répétitifs. Ces mouvements dystoniques s’expriment généralement en torsion et peuvent être accompagnés de myoclonie, de chorée de Huntington ou de maladie de Parkinson [1]. La dystonie peut toucher tous les âges, se localiser à tout (dystonie généralisée) ou partie du corps (dystonie focale) et peut ou non évoluer dans le temps. La dystonie généralisée peut également s’accompagner d’un blépharospame et d’une atteinte des muscles laryngés, diaphragmatiques et abdominaux qui rendent l’élocution difficile. Dans le cas clinique exposé ici, elle se complique par l’association de mouvements choréiques, aléatoires, imprévisibles, aggravant les mouvements ou postures de la patiente. Son origine peut être héréditaire, acquise ou idiopathique. Elle serait due à un dysfonctionnement des circuits internes de modulation des ganglions de la base. Ces derniers ont pour fonction le filtrage des commandes appropriées du mouvement sur les neurones moteurs centraux du cortex ou du tronc cérébral [2]. Leurs actions sont indispensables au déclenchement normal des mouvements volontaires [1]. Par ailleurs, les dystonies focales les plus fréquentes, n’existant que dans certaines régions du corps, sont la dystonie cervicale (ou torticolis spasmodique), la crampe de l’écrivain, le blépharospasme, la dystonie oro-mandibulaire et la dystonie laryngée. La prévalence de la dystonie généralisée est de 1/30 000 aux États-Unis et de 1/200 000 à 300 000 en Europe [3]. Celle de la dystonie focale est de 1/8 500 en Europe [4].

Cas clinique

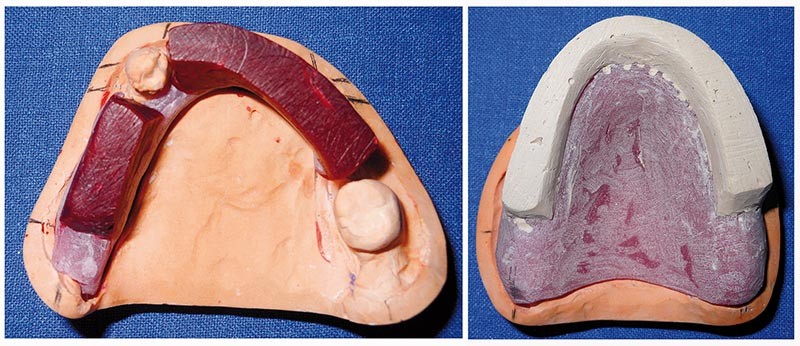

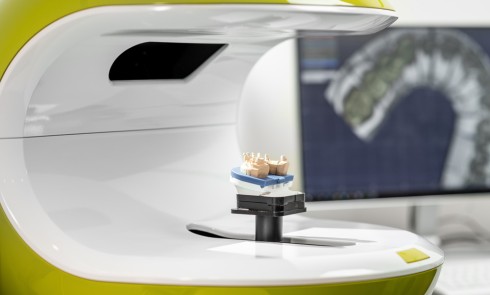

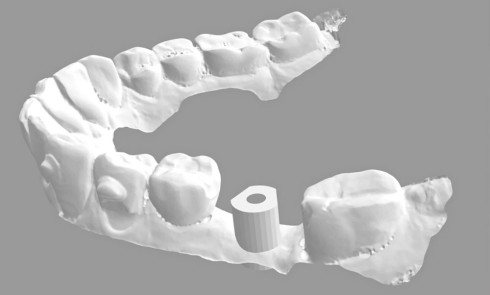

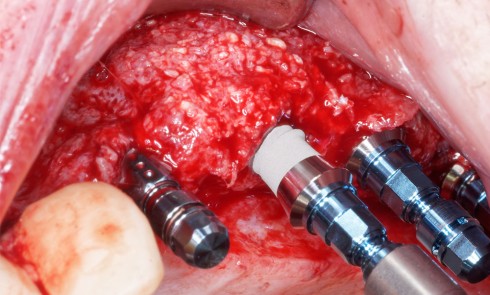

Une jeune patiente de 36 ans souffrant d’une dystonie généralisée idiopathique a été adressée dans le service hospitalier d’odontologie et santé buccale du CHU de Bordeaux pour le renouvellement de ses prothèses…