Les fentes du palais secondaire constituent des malformations congénitales résultant de l’absence de fusion des fragments palatins au cours de l’embryogenèse. On parle de fentes résiduelles ou séquellaires en présence de divisions qui persistent cliniquement à l’âge adulte (absence de chirurgies passées, insuffisances ou échecs chirurgicaux). Pour ces configurations cliniques, une prothèse obturatrice peut être indiquée ; cette dernière peut être définie comme un dispositif prothétique visant à obturer artificiellement une perte de substance maxillaire en vue d’un gain d’étanchéité à des fins fonctionnelles (déglutition, phonation, mastication) [1,2].

La description des premières prothèses obturatrices semble remonter au XVIIIe s., grâce à Pierre Fauchard et Étienne Bourdet. Au XIXe, des descriptions plus détaillées concernent les prothèses obturatrices en cas de fentes vélo-palatines chez l’adulte, avec d’ingénieux dispositifs décrits par Delabarre, Suersen ou encore Shiltsky. À l’heure actuelle, outre les obturateurs vélaires spécifiques, il existe principalement deux types d’obturateurs maxillaires au niveau du palais osseux : soit en résine solidaire d’une plaque palatine (« prothèse monobloc »), soit en silicone, indépendant d’une plaque palatine ou d’une prothèse amovible (en résine ou à châssis métallique).

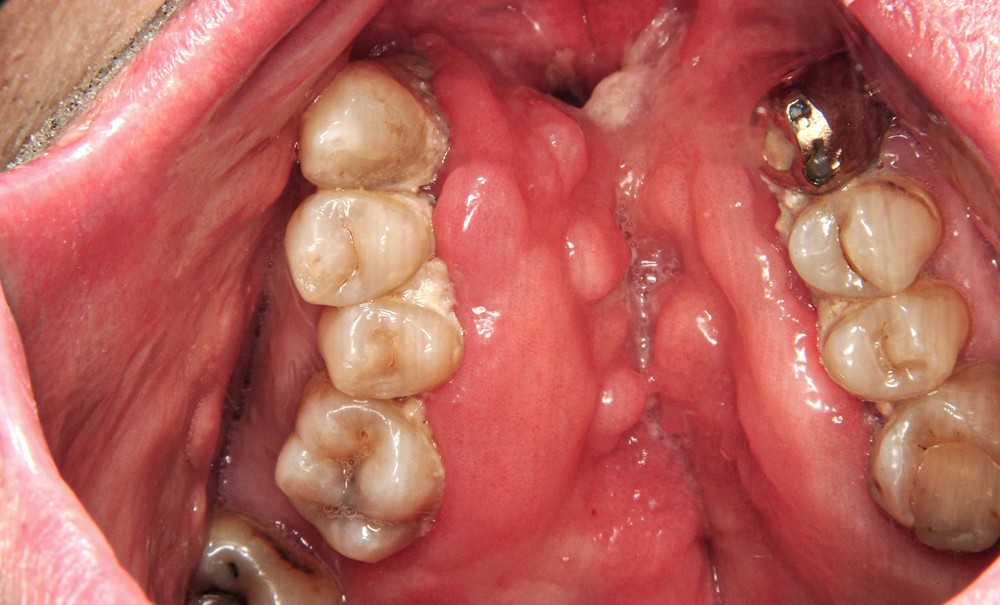

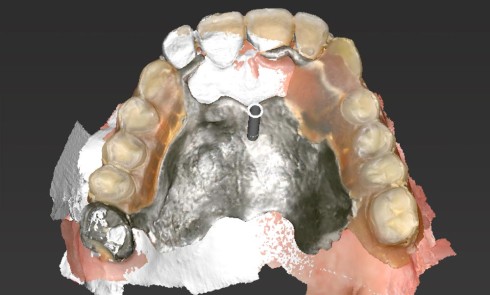

Le cas clinique suivant met en évidence une prise en charge prothétique chez un patient adulte présentant une division palatine séquellaire avec communications bucco-nasales, responsables d’une rhinolalie, et de reflux liquidiens et alimentaires survenant au cours de la mastication. La réhabilitation prothétique a été réalisée au sein de l’unité de prothèse maxillo-faciale du service d’odontologie et de médecine bucco-dentaire du CHU de Toulouse, de septembre 2021 à février 2022.

PRÉSENTATION DU CAS CLINIQUE

Entretien et anamnèse

Un patient âgé de 52 ans…