Conception

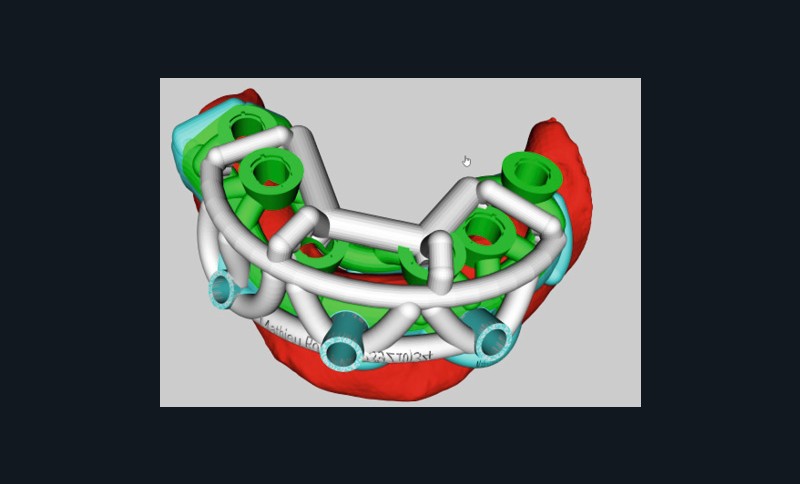

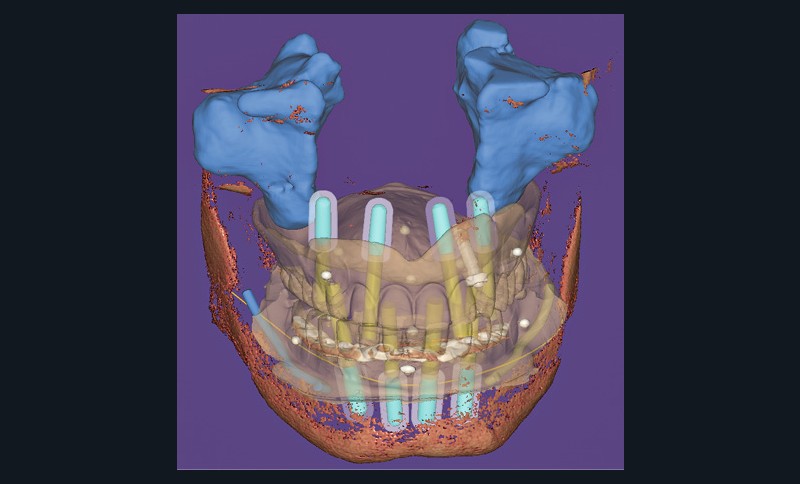

Les guides à étages sont des guides chirurgicaux statiques où chaque élément remplit un rôle lors de la pose des implants, déterminé lors de la phase de planification implantaire et de la conception de ces pièces. Une majorité de logiciels de conception par ordinateur rend aujourd’hui possible leur création, mais nécessite toutefois une expérience informatique avancée souvent réservée aux laboratoires de prothèse (fig. 1).

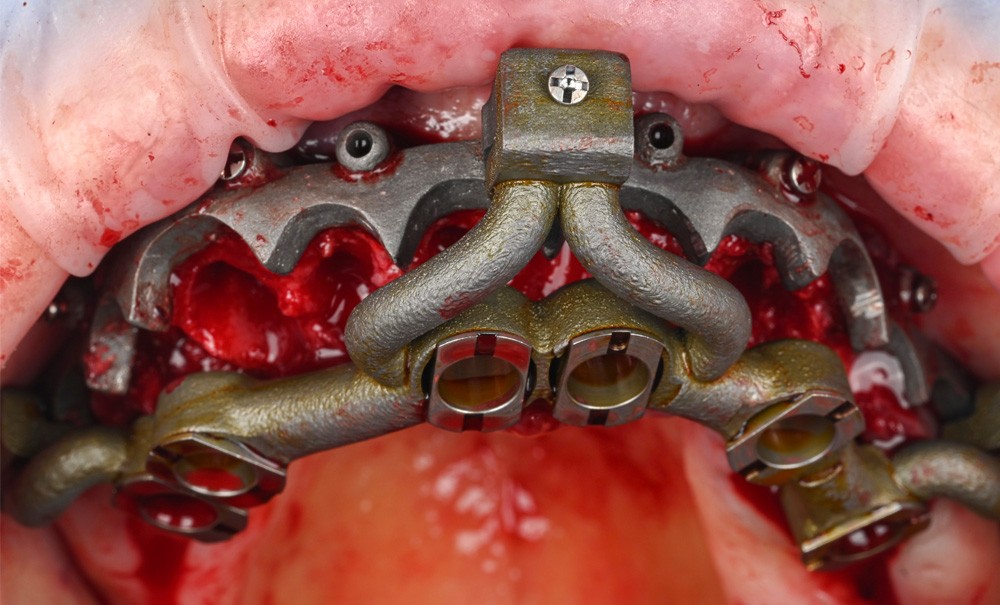

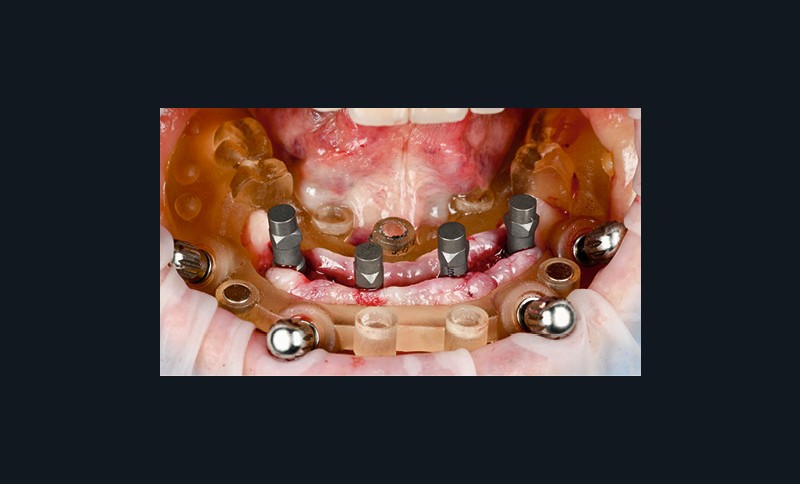

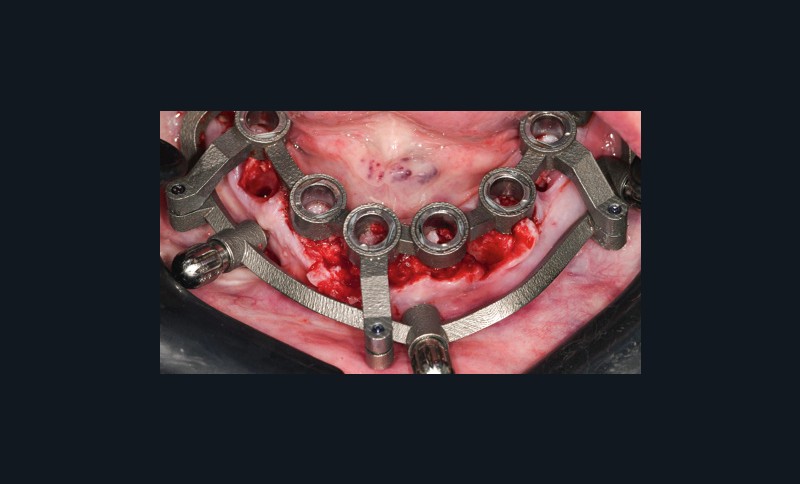

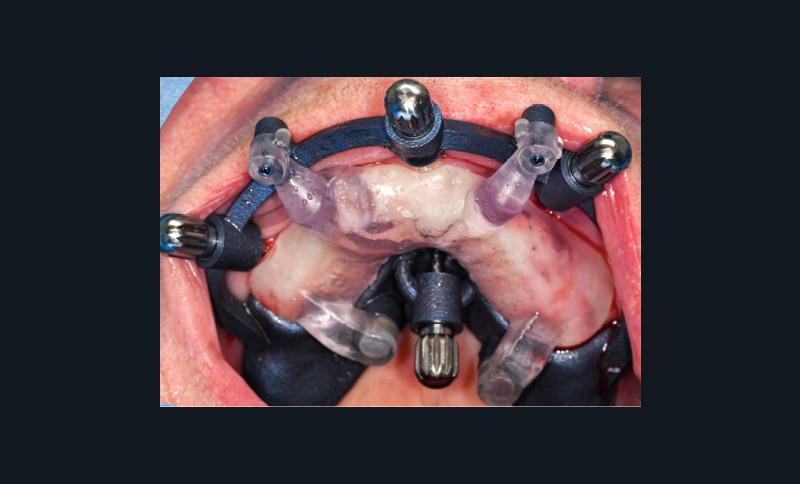

Un premier étage, appelé guide base, est fixé sur le maxillaire à implanter et servira de socle pour les étages supérieurs à empiler (fig. 2). Il doit être aussi rigide que stable pour supporter les contraintes pendant toute la durée de l’intervention : celles du forage implantaire comme celles des poses et déposes des étages supérieurs. Son bon positionnement est donc crucial car il déterminera celui des autres étages. Il peut également servir de repère en fin de procédure, tel un guide de scannage, pour réaliser une empreinte optique (fig. 3). Les appuis sont aussi divers qu’avec un guide statique conventionnel :

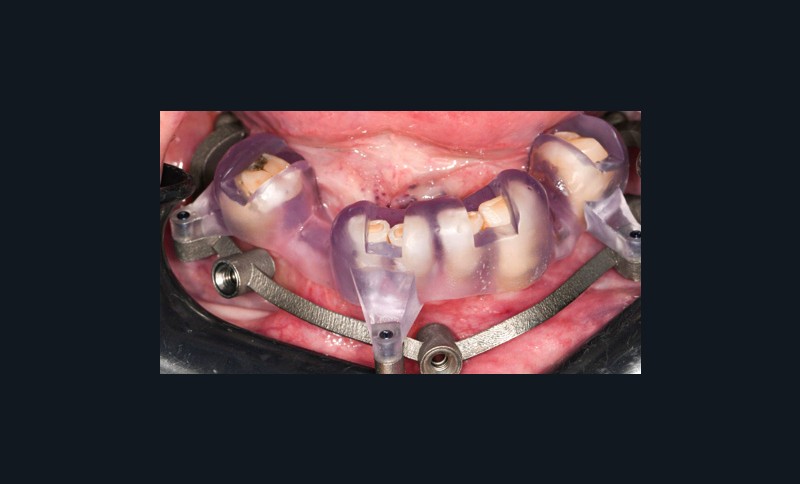

- appui dentaire : il est le plus fiable car son positionnement est permis grâce à des points fixes (fig. 4). Il reste bien sûr dépendant de la précision de l’alignement entre le STL de l’empreinte optique et le DICOM de l’examen CBCT ;

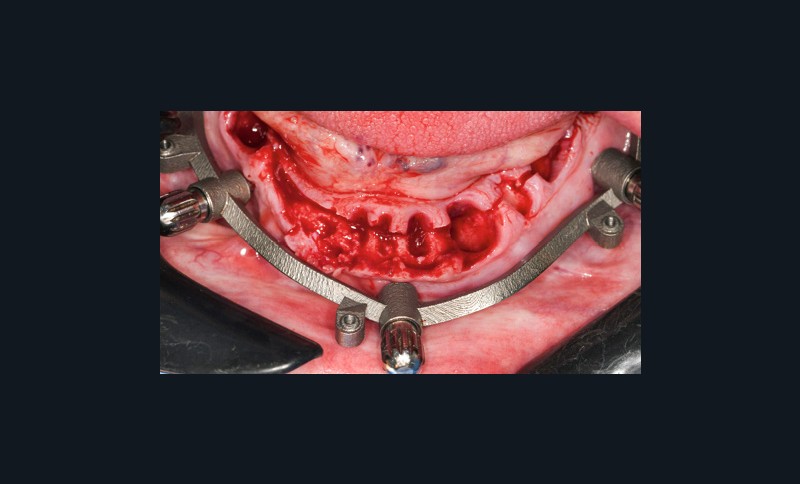

- appui muqueux : sa précision est inférieure. Réservé aux cas d’édentement total, il est conçu à partir d’un alignement avec une prothèse amovible complète comportant des marqueurs radio-opaques (fig. 5 à 8). Le risque d’imprécision est majoré par la dépressibilité de la muqueuse, la tuméfaction des tissus mous due à l’anesthésie, ou le positionnement initial en s’aidant de l’occlusion ;

- appui osseux : la mise en place nécessite un large lambeau et en fait…