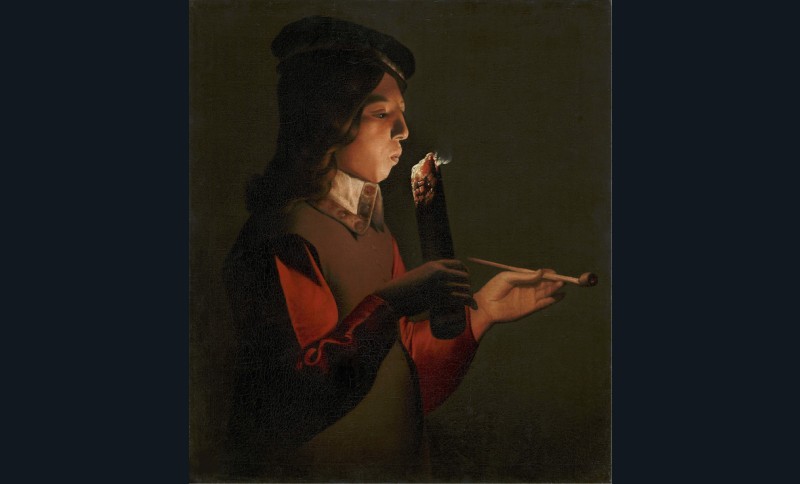

Nuits transfigurées de La Tour

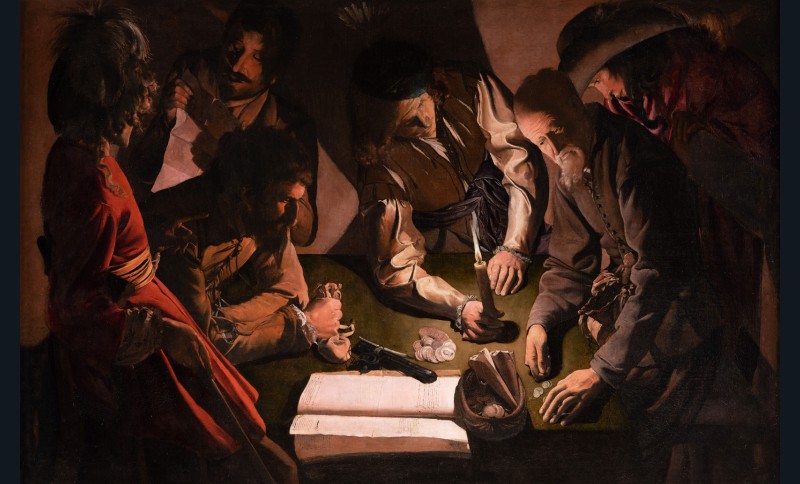

Ses chandelles ont illuminé d’une paix profonde le violent clair-obscur venu du Caravage. Si Georges de La Tour s’est inscrit dans son sillage, comme nombre de peintres du premier XVIIe siècle, c’est en fermant soigneusement la porte aux passions obscures de son aîné. Au dehors, le bruit et la fureur peut-être. Au sein du logis clos, le calme règne en maître. C’est d’abord un silence, qui s’impose même aux joueurs à leur table, aux compagnons qui partagent une somme. Pas de heurts, peu de mouvement, des gestes non pas figés mais posés, obéissants sans raideur à une géométrie maîtrisée, stylisée, sobrement essentielle. Pas de détails superflus, d’ornements vains. La peinture de La Tour n’emplit pas l’espace, elle le vide. Pour cette raison que le retirement intérieur doit seul y tenir toute la place : si le peintre retranche avec austérité et laisse l’ombre engloutir l’accessoire c’est afin que son sujet resplendisse avec munificence. Dans ses scènes de genre, c’est avant tout pour nous faire découvrir ce qui se joue entre ombre et lumière – triche aux cartes, discret vol à la tire, calcul aux dés, soupçons – sous des regards obliques et des masques impavides qui expriment déjà une pensée secrète ou retenue. Avec ses portraits où surgissent du néant de vieux hères aux yeux vides ou fiévreux, c’est une vie de misère qu’il éclaire d’un trait. Mais tout cela prépare ce qui est au centre de son œuvre et qui nous touche le plus : l’expression du retrait en soi-même, l’examen intime de ses pensées ou de sa conscience. Entre contemplation et méditation, il est bien difficile de délimiter ce qui relève du songe ou de la prière, du profane ou du sacré dans ce dialogue muet et profond reliant des êtres à une dimension qui transcende la condition humaine et fait de ce retrait une élévation.

On peut y voir une claire…