À vrai dire, le faux n’est-il pas consubstantiel de l’art, si l’art entend créer l’illusion du réel? Le débat se corse dès lors que l’on glisse de l’illusion à la tromperie. Si copier est admis, contrefaire est honni, et on juge sévèrement la reprise à son compte de l’œuvre d’autrui. Au nom d’un lien voulu entre vérité et morale, la valeur s’attache à l’authentique quand le déshonneur entache la falsification. À l’heure où l’IA générative rebat profondément toutes ces questions*, le Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau les interroge dans le long terme et sous les angles les plus larges en consacrant, du 6 au 8 juin, sa 14e édition au thème du Vrai/Faux. En pleine actualité, le sujet a suscité l’engouement : plus de 140 propositions ont été reçues à la suite de l’appel à contributions, générant toutes sortes d’événements et de spectacles gratuits et ouverts à tous autour de conférences, débats, tables rondes, projections, rencontres entre historiens, étudiants, artistes, conservateurs, cinéastes, acteurs du monde de l’art et éditeurs. Pour l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), organisateur du festival, le faux ne se résume pas à la figure du génial faussaire – même si sa place lui sera dûment reconnue ici étant donné son attrait auprès d’un public volontiers indulgent pour des frasques à la Lupin bernant la compétence des plus sagaces.

Délits flagrants, ombres du doute, cas de conscience…

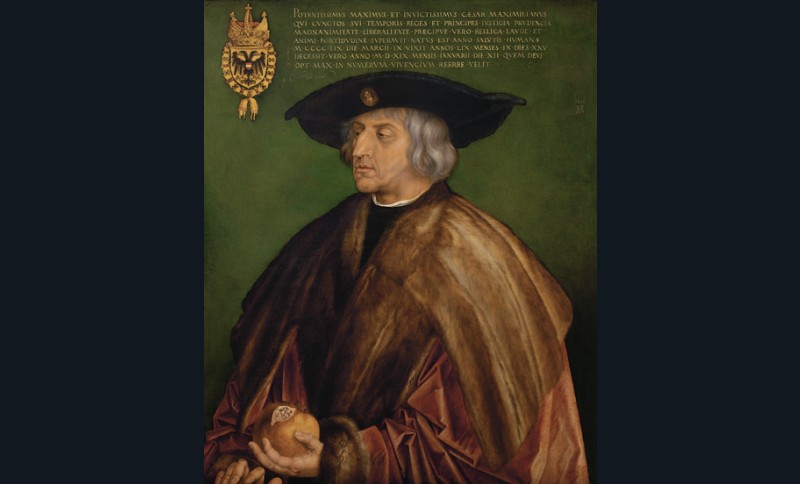

L’un des points d’entrée dans le vif du sujet consistera à éclairer la notion de contrefaçon, à travers de savoureux cas historiques qui révèlent que le faussaire est souvent bien inséré dans le marché de l’art, où il intervient comme expert, marchand, restaurateur. En miroir seront interrogées les conditions dans lesquelles les dupés ont pu l’être, selon les modalités de constitution de leur savoir et la variété de leur expérience, selon aussi le goût de leur époque ou les fiévreux penchants d’acquisitions d’institutions muséales rivales. Sur ces bases, d’autres contributions retraceront l’évolution du concept même de faux qui a beaucoup varié depuis la Renaissance, distinguant les fraudes intentionnelles des répliques commandées officiellement, pour divers motifs, aux auteurs d’une œuvre appréciée. De leur main, ou réalisées sous leur œil par un élève et portant ou non leur signature, ont-elles valeur d’original ou de copie ? Et quelle place leur accorder dans un musée censé certifier l’authenticité, quand la pratique de la signature n’a pas toujours été un prérequis exigible ? Comment regarder un tableau remanié par le peintre lui-même, soit recouvert en partie par un repentir, soit volontairement fragmenté ? Sans parler, à l’extrême, de l’œuvre de l’un découpée par un autre, comme dans le cas du portrait par Degas du couple Manet, que ce dernier réduisit parce que le profil donné à sa femme lui déplaisait, ce qui n’en fait pas un faux Degas quoi qu’’il ne soit pas – ou plus au sens initial – le vrai**. Pour les toiles les plus anciennes, la question de l’attribution reste toujours délicate mais la notion de faux peut s’en trouver simplifiée : les experts savent tout de la patte et des pâtes d’un peintre, et la spectrométrie moléculaire est là pour conforter leur analyse. Mais elle se complexifie face aux restaurations effectuées au fil du temps, dont l’addition peut instiller des doutes ou atteindre un tel degré de remaniement qu’on ne peut plus que difficilement parler d’œuvre originale sans pour autant se déclarer en présence d’un faux.

Cet entre-deux est bien connu des archéologues pour ce qui est de la réparation/reconstitution de sites antiques, mais aussi de la transplantation d’éléments architecturaux hors contexte. Un cas emblématique, qui sera étudié ici, est le Met Cloisters de New-York, à la fois vrai puisqu’il se compose d’authentiques fragments médiévaux démontés pierre par pierre en France, et factice en tant qu’il constitue un assemblage d’éléments disparates. Sous cet angle patrimonial, la question du vrai rejoint la quête, parfois le casse-tête, de la vérité historique et des restaurations abusives, commises notamment au XIXe siècle. Faut-il les conserver, comme formant une apparence familière, alors qu’on aurait tous les moyens de leur redonner leur forme originelle ? Faut-il par ailleurs reconstruire à l’identique des bâtiments détruits, ou faire œuvre nouvelle ? Des interventions exploreront ces dilemmes sociétaux, bien loin de se réduire à des querelles de clocher entre esthètes si l’on songe à Notre-Dame ou à tant de trésors historiques ensevelis sous les bombes et les cataclysmes. Moins dramatiques, les transformations successives des châteaux de Fontainebleau et de Blois seront aussi examinées au regard de la représentation plus ou moins authentique de la Renaissance que peuvent se faire des visiteurs conditionnés par l’image qu’en donnent les œuvres de fiction, souvent fantaisiste et mêle-tout mais ancrée dans un imaginaire populaire qu’on se plaît à recycler sans souci de vérité, par goût complice d’un faux plus divertissant que le réel.

Complicités de faux, un plaisir innocent ?

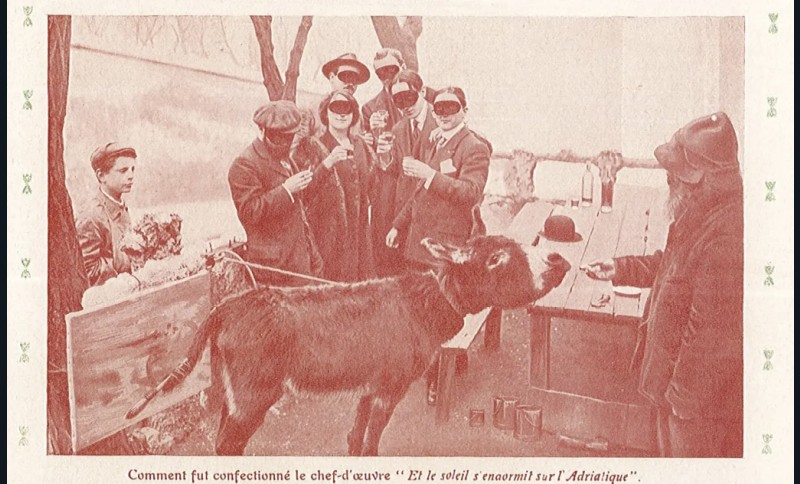

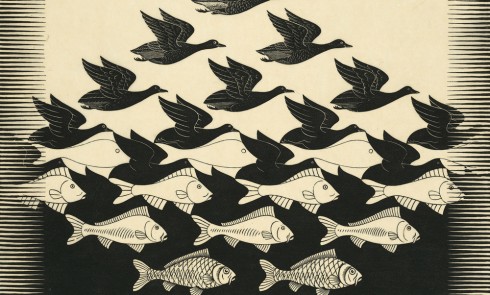

La perception du vrai fluctue en effet selon les époques et les cultures, tout comme la réception du faux. Le pastiche par exemple peut être vu soit comme un hommage à un talent admiré, soit comme un moyen d’hybrider des styles pour les accommoder (le cas est fréquent en architecture urbaine), soit comme une vile copie ou indigne supercherie. Mais dans ce dernier cas encore, le faux peut relever du canular délibéré ayant pour but de moquer une audace artistique ou de confondre ses thuriféraires. C’est ce qu’illustrera un retour sur l’affaire Boronali, célèbre farce montée par Roland Dorgeles à la gloire d’un chef d’œuvre de l’art moderne, une marine intitulée Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique : après la sensation publique créée par sa publication dans Fantasio, il s’avéra que le dit Joachim-Raphaël Boronali n’était autre que l’âne Lolo de Montmartre qui, devant témoins, avait peint le tableau avec sa queue enduite de couleurs, son nom d’artiste étant un clin d’œil à Aliboron, son congénère chez La Fontaine. Ce qui réjouit le public de 1910 c’est ici le plaisir de la mystification, du tour auquel on accepte d’autant plus de se laisser prendre qu’il est bien joué. Un jeu de passe-passe et de malice qui rejoint, comme on le verra, la satisfaction connivente procurée par la tradition du trompe-l’œil dont les bien nommés «effets de vrai» jouent sur la crédulité et le plaisir mutuel de tromper et d’être trompé***. À ce chapitre s’ajoutent l’illusion théâtrale puis cinématographique, et toutes les formes d’arts scéniques qui par convention n’ont aucune difficulté à poser le faux comme vrai.

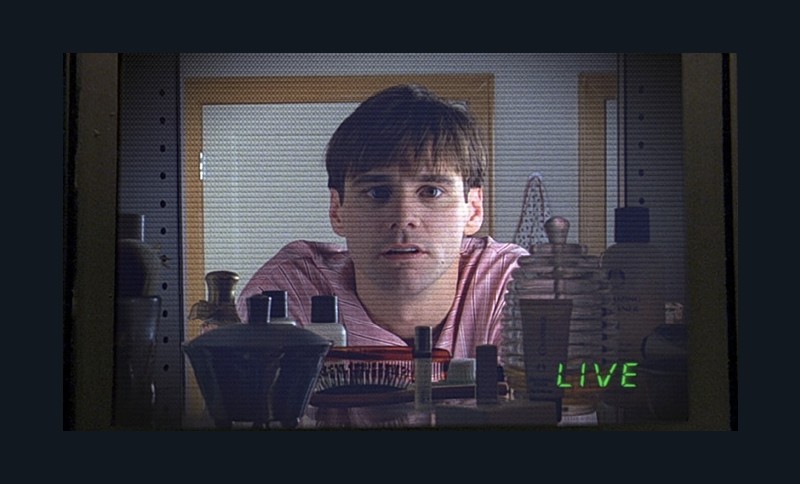

Autour d’un choix de films, le festival explore ainsi ce rapport consenti à un fictif regardé comme une réalité (l’Autriche d’opérette de Sissi et autres reconstitutions « historiques ») ou, à l’inverse, comme un réel soupçonné d’être fictif (l’univers-décor de The Truman Show). Plus ambigu encore, le mélange bluffant des deux par incrustations numériques (Vous n’avez encore rien vu, de Resnais) ou la plaisante réinvention créative et crédible par Laurent Roth de récits autobiographiques à partir de bobines trouvées sur e-Bay. Quoiqu’on ne sorte de l’ambiguïté qu’à son détriment, comme aurait dit le Cardinal de Retz, il faut pourtant ouvrir les yeux sur la subversion croissante du réel par le simulacre. Fausses images et infox ont singulièrement rallumé la guerre du faux, et l’IA générative est venue chambouler une pratique de la copie raisonnablement encadrée par le monde de l’art depuis la révolution introduite par la reproduction mécanique au XIXe siècle. La mise en péril de la notion d’œuvre originale et le pillage effréné des authentiques auteurs au mépris de leurs droits provoquent une vague de vives réactions dont témoigneront et qu’illustreront les concepteurs de l’exposition « Le monde selon IA » du Jeu de Paume*. Pour adoucir les mœurs, on peut compter sur le charme et le cadre champêtre du château où résonnera la musique de formations venues d’Autriche, invitée d’honneur cette année. Et sur maintes anecdotes autour de rocambolesques affaires de chats et souris opposant, comme de juste, le détectable au délectable. Le satirique Boileau nous a bien prévenus : « Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable »…

LE VRAI, LE FAUX

14e Festival de l’Histoire de l’art

Château de Fontainebleau

Du 6 au 8 juin

Commentaires