Définition

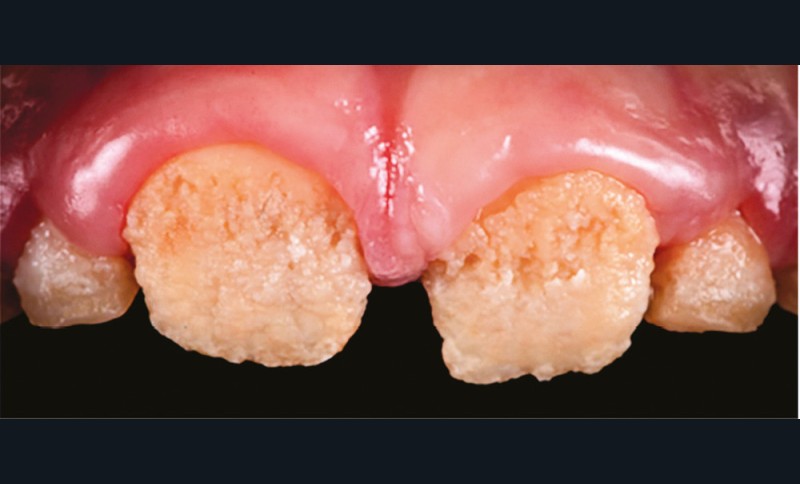

L’amélogenèse imparfaite est le nom donné à un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par un défaut inné du développement de l’émail affectant toutes les dents des deux dentures. Ce sont des maladies génétiques dont l’origine est la mutation d’un gène impliqué dans l’amélogenèse. À ce jour, plus de 200 mutations différentes ont été identifiées, ce qui explique des phénotypes très variés [1]. Selon le stade de la maladie, l’émail est hypoplasique (défaut quantitatif), hypominéralisé, ou hypomature (défauts qualitatifs) : il est fin, fragile, tâché ou dyschromique. L’intensité des défauts peut être légère (forme frustre) ou très sévère, allant jusqu’à une absence totale d’émail. Son aspect est altéré par des dyschromies, fractures ou irrégularités de surface (fig. 1-4).

La prévalence en France est mal connue. Aux États-Unis, elle est de 1/14 000 [2].

Les préjudices pour les patients sont multiples et significatifs.

Préjudice psychosocial

L’impact psychosocial touche ces patients à tous les âges.

Enfant

Dans les formes modérées à sévères, l’amélogenèse imparfaite peut avoir un impact important sur le développement psychosocial de l’enfant [3-6]. Les fractures, sensibilités et douleurs modifient la perception de la bouche par l’enfant. Cette zone normalement de plaisirs et fonctions devient une zone dépréciée dont l’enfant craint le contact lors des repas et du brossage. Au travers du regard des autres enfants, adultes et professionnels de santé, il prend conscience d’une différence pouvant être perçue comme négative, parfois honteuse, et avoir un impact sur l’estime de soi. Les parents ont des craintes par rapport à cette maladie qui peuvent être transmises et ajoutées à celles de l’enfant [7]. Dans certaines familles, il existe une transmission héréditaire de la souffrance psychosociale.