Depuis 2021, l’utilisation du cobalt-chrome en prothèse fixée ou en prothèse amovible dans la pratique quotidienne est réglementée. Il est donc nécessaire d’utiliser des matériaux alternatifs, présentant néanmoins un certain recul clinique. Différents procédés de mise en forme de ces matériaux existent et s’inscrivent dans l’ère numérique avec le développement de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO).

Nous décrirons, à travers ce cas clinique, les diverses options de l’utilisation du numérique dans la réalisation d’une prothèse amovible partielle à infrastructure titane.

Présentation du cas

Mr R., âgé de 76 ans et en bonne santé générale, souhaite trouver une solution prothétique pérenne, après de multiples réparations de la résine de son ancienne prothèse partielle combinée en regard de l’absence de 31. Les fractures de la selle en résine sont liées à l’adjonction d’une dent prothétique par technique directe, suite à l’extraction de 31 pour raison de fracture radiculaire.

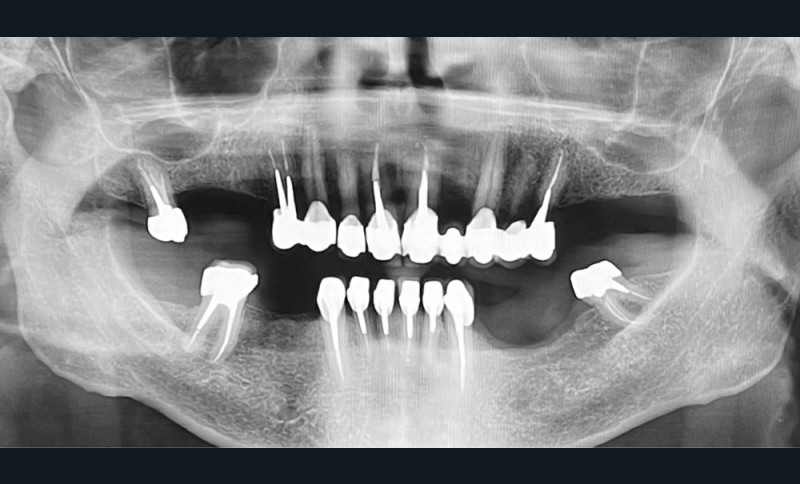

à l’examen endo-buccal, le patient présente un édentement de classe II de Kennedy modification 1, compensé par une prothèse amovible partielle composite en cobalt-chrome (fig. 1a et 1b). On note la présence de glissières de semi-précision parallèles PDC II (Afinor) entre 14-15 et entre 23-24, apportant guidage, stabilisation, sustentation et rétention par effet de coin. Au niveau mandibulaire, le patient présente un édentement de classe III modification 2 avec des crêtes de classe 3 selon la classification de Cawood et Howell, associées à une muqueuse ferme et adhérente (fig. 1c). L’insertion du frein lingual et labial, ainsi que des brides musculaires sont à distance. On note la présence de couronnes fraisées en 38 et en 46, l’absence de lésions apicales actives à l’examen radiographique (fig. 2), et une mésioversion de la 38 prenant la place de la 37.

Cet article est réservé aux abonnés.

Pour lire la suite :

Abonnez-vous pour recevoir la revue et bénéficier des services en ligne et des avantages abonnés.

Vous pouvez également :