Principes de fonctionnement

Les guides statiques, faisant partie des techniques de robotique semi-active, se présentent sous la forme de gouttières fixées dans la bouche, selon les cas sur les dents, la muqueuse ou l’os, et présentant des orifices cylindriques, munis le plus souvent de douilles métalliques dont le rôle est de contraindre le passage du seul foret pilote, de l’ensemble de la séquence de forage seule, ou de la séquence de forage et de l’implant.

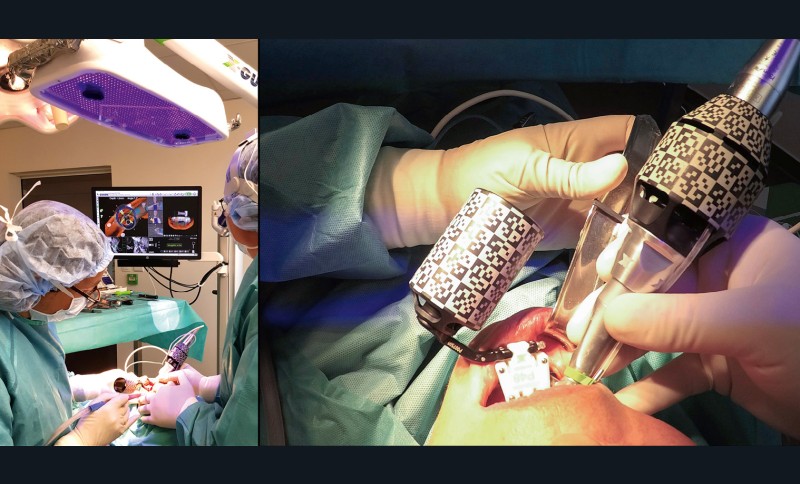

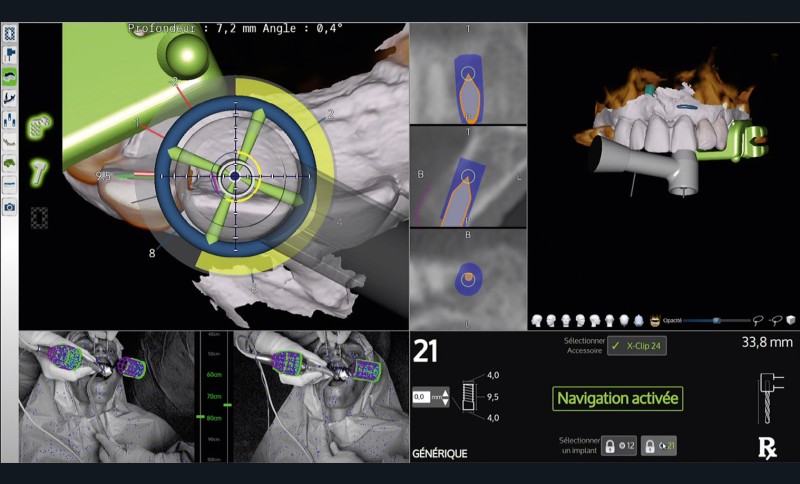

La navigation chirurgicale [1, 2], qui appartient aux techniques de robotique passive, se présente sous la forme d’un ordinateur, de deux traqueurs (l’un fixé au contre-angle chirurgical, l’autre à l’arcade du patient), et de deux caméras de télémétrie qui captent en temps réel la position relative de la pointe du foret monté sur le contre-angle et de l’arcade du patient sur laquelle l’implant est planifié (fig. 1). Sur l’écran de l’ordinateur, un système de cibles guide le forage, en indiquant notamment trois paramètres pour chaque implant planifié : son point d’émergence, son axe et sa position verticale (fig. 2).

Quel que soit le mode de guidage choisi, le flux numérique de travail présente des points communs à toutes les techniques de guidage informatisées :

- conception d’un projet prothétique, sous la forme d’un fichier STL ;

- imagerie tridimensionnelle, CBCT le plus souvent au format DICOM ;

- superposition des deux fichiers, représentant un « patient virtuel » et comportant donc tous les paramètres dentaires, prothétiques et anatomiques nécessaires à la planification implantaire ;

- planification implantaire ;

- impression du guide pour les guides statiques ou calibrage du système pour la navigation chirurgicale ;

- chirurgie implantaire.

Spécificités de la navigation chirurgicale

Si le flux général de travail est toujours semblable, il existe quelques variantes que nous allons détailler.