Dans les débuts de ce qui n’était pas encore l’implantologie, les implants (sous des formes diverses) comprenaient à la fois la partie intratissulaire et la couronne dentaire ou du moins une sorte de moignon-support. Alors que l’on aurait bien entendu souhaité séparer la partie enfouie de la partie intra-orale pour faciliter la guérison osseuse, ce design monolithique était dû à l’impossibilité de connecter durablement une structure prothétique à l’ancrage endo- (ou péri -) osseux.

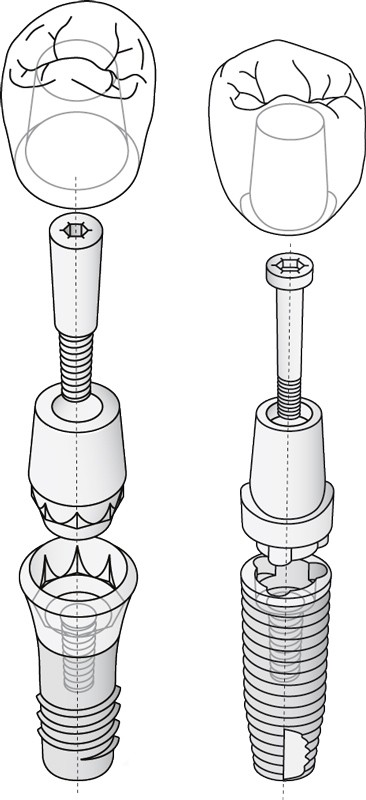

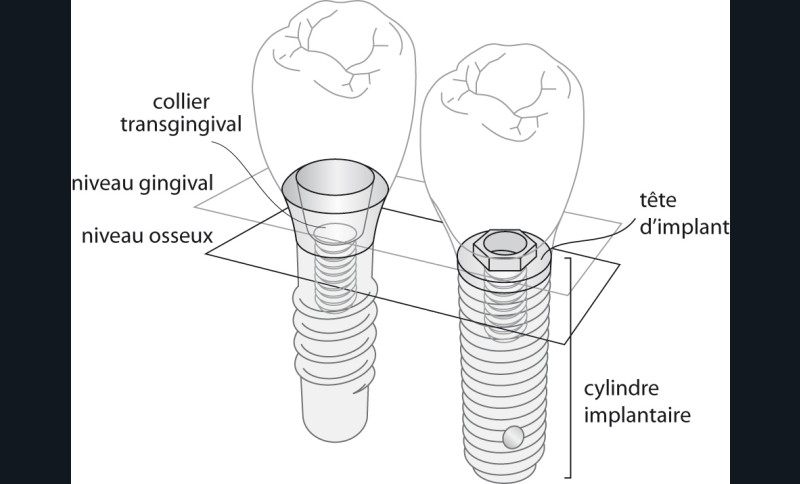

Les solutions technologiques devaient venir de la branche industrielle reine de la mécanique fine d’alors, c’est-à-dire l’horlogerie. En effet, les premiers connecteurs implantaires vissés furent développés par des concepteurs issus de l’horlogerie, tels Viktor Kuikka pour le groupe du Pr Brånemark et l’ingénieur Franz Sutter (2) chez Straumann. Les connecteurs développés par l’un et par l’autre sont présentés en figure 1. Ils sont prototypiques de la philosophie de l’époque. Le connecteur de type Brånemark (fig. 1a) était destiné à un corps d’implant enfoui. De type « plat à plat » (3), il comporte un index de positionnement sous la forme d’un écrou à six pans solidaire de la tête d’implant. Le connecteur de type Straumann (fig. 1b) émergeait dans la cavité orale au moment de la pose de l’implant. De type « cône dans cône » (faussement appelé cône morse) il ne comportait pas d’index de positionnement (un index a été rajouté par la suite sous la forme d’un octogone interne).

Du plus simple au plus complexe et retour

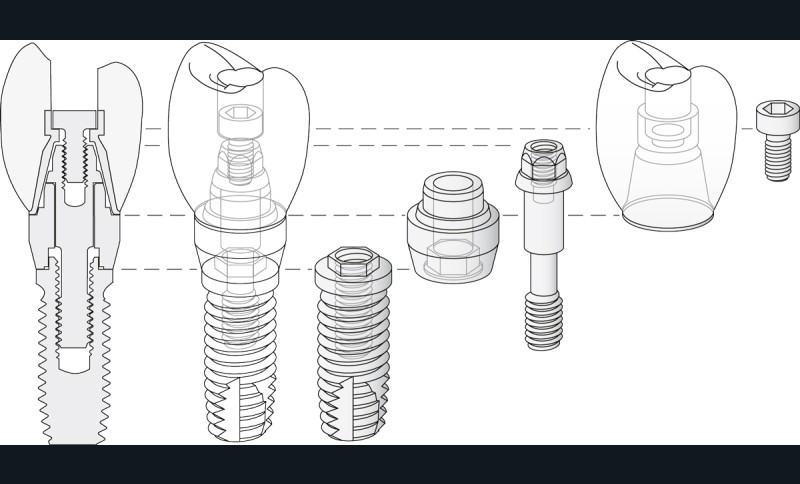

À partir de son connecteur à six pans, les composants de type Brånemark ont connu un développement vers une redoutable complexité. Un tel système, dit « empilé » (« stacked system »), est montré en figure 2.

La bague transgingivale et la couronne en sont les deux composantes…