Jusqu’il y a une vingtaine d’années, les restaurations partielles indirectes des dents postérieures étaient essentiellement à base d’alliages métalliques précieux. Les incrustations venaient s’ajuster dans des cavités types dont la mise en forme suivait un protocole parfaitement codifié (1-3). Les pièces étant généralement scellées à l’oxyphosphate de zinc, les préparations devaient être rétentives. Ceci était rendu possible par une faible divergence et une opposition des parois, des angles de transition aigus, un biseau sur toute la périphérie et des moyens de rétention secondaires (boîtes, rainures et recouvrements cuspidiens). Bien que dotées d’un excellent pronostic (4-6), l’exigence esthétique croissante des patients couplée aux progrès des techniques adhésives et des matériaux cosmétiques ont cependant contribué à marginaliser ces restaurations coulées. Les inlays-onlays en céramique ou en composite se sont en effet progressivement substitués aux restaurations métalliques (7-9) et la question de l’évolution des formes de préparation s’est rapidement posée (3, 10-14). L’objectif principal de cet article est d’apporter une réponse à cette interrogation en tenant compte des matériaux et des technologies les plus actuels. Pour ce faire, certains principes biomécaniques seront d’abord développés. Ils seront ensuite mis en application au travers différents cas cliniques.

Principes biomécaniques

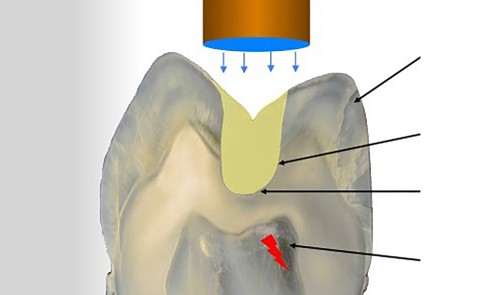

La distribution des contraintes mécaniques sur les dents mandibulaires (molaires et prémolaires) restaurées par inlays/onlays varie considérablement selon l’anatomie dentaire, la nature des matériaux de restauration esthétiques (15-18), le volume et la forme des préparations (16,17, 19-21) et le fait qu’elles soient ou non traitées endodontiquement (16, 22). Bien que les paramètres étudiés soient nombreux et que les méthodes d’analyses soient variées, certaines tendances se dégagent cependant.