Un besoin croissant

Devant l’accroissement des demandes esthétiques, la présence d’hypersensibilités et des récessions associées, ou en soutien aux implants posés de plus en plus fréquemment, la greffe gingivale fait aujourd’hui partie de l’arsenal thérapeutique de nombreux praticiens.

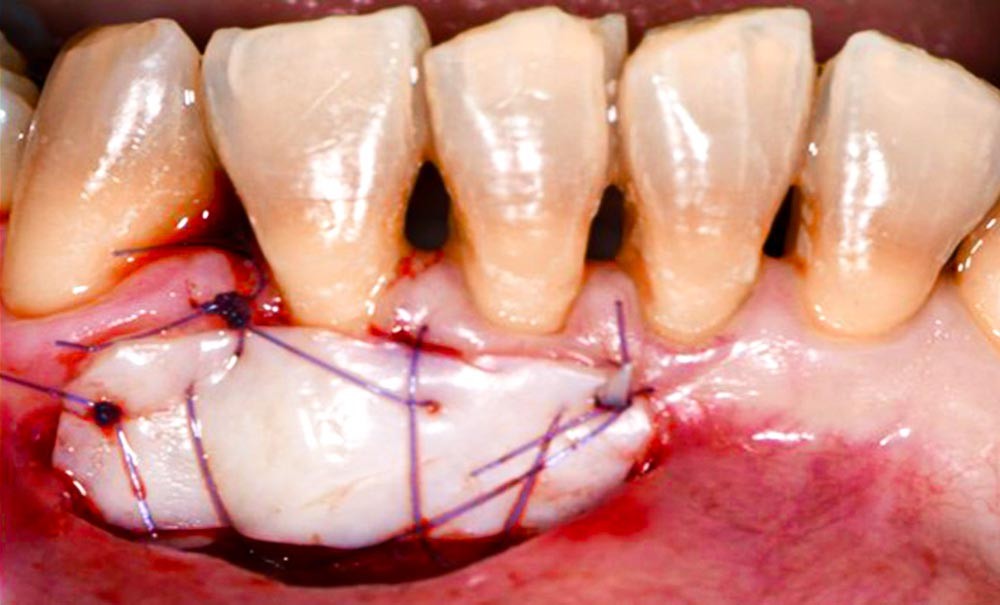

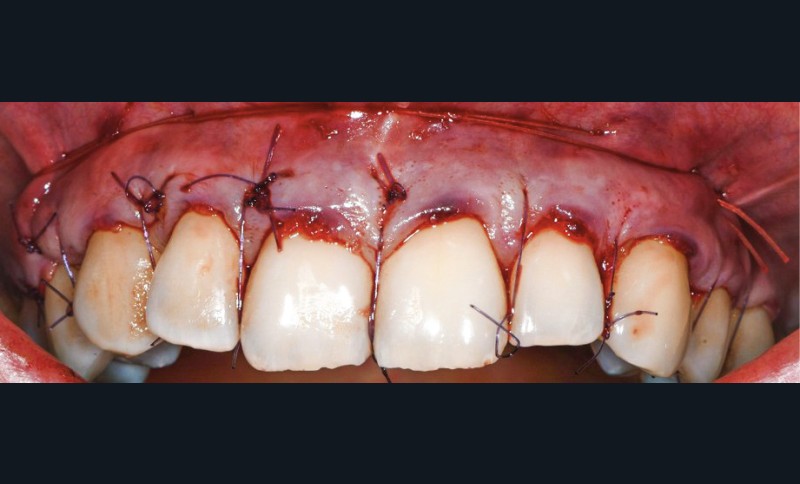

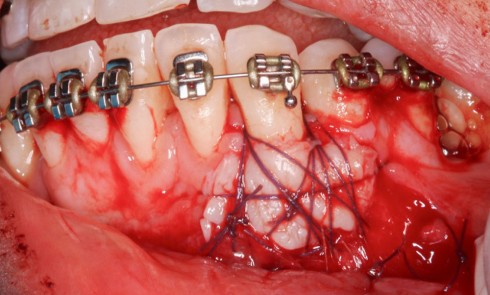

L’objectif de la greffe gingivale peut être un gain de tissu kératinisé, un recouvrement ou encore une augmentation d’épaisseur. Plusieurs techniques chirurgicales existent afin d’y parvenir et peuvent être classées en deux familles : la greffe gingivale épithélio-conjontive (fig. 1) et la greffe gingivale de conjonctif enfoui (fig. 2) [1].

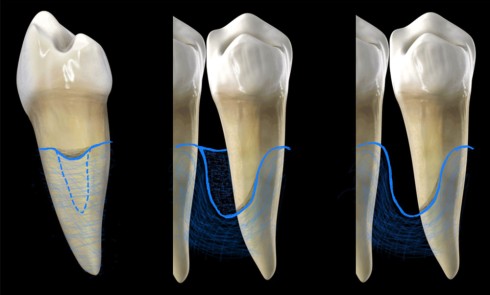

Si l’utilisation des biomatériaux se développe en remplacement d’un prélèvement palatin, ce dernier est encore aujourd’hui le gold standard. Le prélèvement épithélio-conjontif impose une cicatrisation de seconde intention et nécessite 30 jours pour qu’un épithélium recouvre totalement la plaie du site prélevé [2]. Le prélèvement de tissu conjonctif enfoui (techniques de la « trappe » ou « single incision ») amène à une cicatrisation de première intention, mais il est nécessairement plus profond, obligeant à préserver une épaisseur suffisante au niveau du volet épithélial pour ne pas qu’il se nécrose. Au palais, plus le prélèvement est profond, plus il impacte les éléments nerveux sous-jacents. Le prélèvement tubérositaire est intéressant, mais peu utilisé, parfois limité en volume et il n’est pas toujours accessible.

Les mécanismes de la douleur

La douleur est le principal signe dont le patient va tenir compte pour évaluer les suites post-opératoires d’une greffe gingivale. La douleur représente une « émotion » appartenant au système homéostatique intéroceptif qui surveille l’état du corps (température, hydratation, réserves nutritionnelles, contractions musculaires…