L’usure dentaire est un processus multifactoriel dont la compréhension des facteurs de risque est déterminante pour en faciliter le diagnostic, orienter la prévention et adapter les stratégies thérapeutiques [1]. Au-delà de ses conséquences cliniques, elle peut également révéler ou s’associer à certaines pathologies systémiques ou comportementales [2]. Dans un contexte marqué par l’évolution des modes de vie et l’exposition croissante à divers facteurs environnementaux, le nombre de patients concernés par l’usure dentaire pathologique semble en augmentation [3-5].

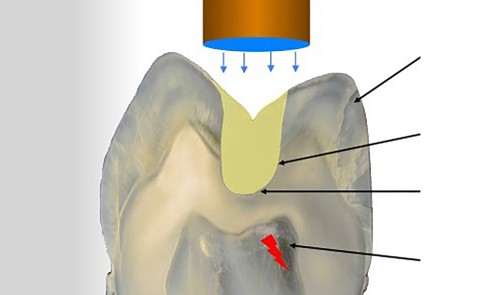

Si une certaine usure peut être considérée comme physiologique — phénomène progressif lié à l’âge et à l’usage normal de la dentition — l’usure pathologique, en revanche, résulte de conditions ou de comportements qui en accélèrent le processus [1]. Elle peut avoir une origine chimique, par l’action d’acides non bactériens (érosion), ou mécanique, liée à des contraintes physiques telles que le contact dent contre dent (attrition) ou l’action d’un corps étranger (abrasion). Souvent, ces mécanismes se combinent : une surface fragilisée par l’érosion devient plus vulnérable aux forces mécaniques du brossage ou du bruxisme. Cette interaction explique la complexité du diagnostic et la difficulté à définir des mesures de prévention et de traitement réellement efficaces [6].

Facteurs socio-démographiques

Genre

Certaines études récentes montrent que les hommes sont plus affectés par l’usure dentaire que les femmes [7, 8]. Cette différence pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que des habitudes alimentaires, des différences biologiques dans la structure dentaire, ou encore des comportements spécifiques comme un grincement des dents (bruxisme) plus fréquent chez les hommes [2].

Âge

L’usure dentaire est un phénomène qui tend à s’accentuer avec l’âge [9]. Au fil des années, les dents subissent une exposition…