Malgré les progrès technologiques et l’entrée de la CFAO dans nos protocoles de traitements prothétiques, des situations de non-remplacement des dents sont encore trop fréquemment rencontrées dans nos cabinets [1]. Les contraintes financières ou le manque d’information du patient sont bien souvent un frein au traitement, que ce soit par des solutions fixes sur dents naturelles ou implantaires. La préparation de dents naturelles intactes, dans le but de remplacer une ou plusieurs dents par un bridge, trouve de moins en moins d’indications dans le champ thérapeutique de la dentisterie moderne et ne rencontre pas forcément l’adhésion du patient. En pratique quotidienne, le remplacement des dents à court ou moyen terme par des prothèses amovibles partielles est souvent vécu de façon psychologiquement traumatisante, en raison de la perte de confort, d’esthétique, de difficultés masticatoires ou d’élocution qui en résultent. L’identification de la demande implicite ou explicite du patient permet d’orienter notre prescription prothétique [2]

Le port d’une prothèse amovible, même provisoirement, présentant des crochets métalliques disgracieux ou une base dure et inconfortable est souvent perçu comme une contrainte supplémentaire [3,4].

En 2016, la société américaine Arfona® dirigée par Justin Marks, prothésiste dentaire, a présenté un procédé d’impression 3D pour réaliser en un seul temps-laboratoire des prothèses amovibles flexibles par technologie additive, et répondre ainsi à une demande croissante de confort, d’esthétique, et de rapidité de mise en œuvre de traitement transitoire par prothèse amovible.

Ce que les prothèses Valplast® ne sont pas [5-9]

Il convient avant toute chose de fixer de manière rationnelle les limites des traitements par prothèse Valplast® si souvent décriés ou défendus passionnément. Car même s’il suscite un engouement croissant auprès des patients, ce type de prothèse n’est une alternative ni à la prothèse fixe (sur piliers implantaires ou sur dents naturelles), ni même aux prothèses amovibles partielles à infrastructures métalliques, lesquelles, si elles sont bien conçues, constituent un traitement pérenne pour les dents piliers aussi bien que pour le parodonte superficiel et profond.

Les prothèses amovibles à châssis métallique sont conçues de manière rationnelle et systématique pour répondre entièrement aux impératifs biomécaniques énoncés par Housset [10], à savoir la sustentation, la stabilisation et la rétention :

– les crochets flexibles des prothèses Valplast® en particulier ne présentent pas les trois composantes s’inscrivant dans cette triade : le bras rétentif, le bras réciproque et le taquet. L’absence de passivité du crochet au repos et leur contrainte sur le parodonte marginal, tout autant que le non-respect des règles de décolletage, peuvent poser problème. Le positionnement du crochet largement apicalement au-delà de la ligne guide cause une contrainte supplémentaire lors de l’insertion et de la désinsertion ;

– le choix d’un appui essentiellement muqueux au détriment de l’appui dentaire est préjudiciable aux dents supports par les contraintes latérales s’exerçant lors de la mastication, mais aussi vraisemblablement sur les crêtes édentées. L’absence de taquets occlusaux ne contrebalance pas les forces axiales au niveau des selles prothétiques. Le rôle de stimulation de l’ostéogenèse osseuse édentée attribué aux propriétés du Valplast® n’a pas, à ce jour, pu être mis en évidence dans la littérature scientifique. C’est au contraire l’enfoncement des selles dans la muqueuse que l’on retrouve dans les prothèses flexibles qui serait responsable de résorption osseuse ;

– le choix d’un matériau flexible pour une prothèse amovible est à déconseiller aux patients présentant des problèmes d’instabilité de l’occlusion. La trop grande variation de position occlusale due à la flexibilité d’une telle prothèse entraîne un « tâtonnement » permanent de la mandibule pour trouver l’occlusion de convenance, ce qui est préjudiciable sur le long terme pour les ATM ;

– l’absence d’adhésion du Valplast® avec la résine PMMA, en raison du manque de liaison chimique entre les deux matériaux, contre-indiquera ce type de matériau pour la réalisation de prothèse immédiate nécessitant un rebasage.

Les limites de ce type de prothèse étant fixées, la solution Valplast® reste intéressante pour les prothèses transitoires et peut avantageusement remplacer les prothèses classiques en résine et ceci, d’autant plus que ces dernières ne peuvent pas, à l’heure actuelle, être réalisées intégralement par CFAO.

Les principaux avantages que peuvent nous procurer l’impression 3D et la CFAO pour les prothèses Valplast® sont la réalisation rapide et prévisible au niveau esthétique de la prothèse, qui se prête bien à la gestion de situations d’édentation en urgence bien souvent rencontrées dans nos cabinets et pour lesquelles les prothèses partielles conventionnelles en résine ont montré leurs limites.

Limitation des prothèses en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qu’on utilise pour la fabrication de prothèses dentaires amovibles partielles en résine, est le matériau le plus classique en prothèse amovible depuis son introduction en 1937 [11]. Cependant, ce type de prothèse peut présenter certains inconvénients :

– une rétention insuffisante au niveau du crochet qui a tendance à se desserrer, entraînant une mobilité importante de la prothèse avec le temps, ce qui augmente les contraintes sur les dents supports ;

– le risque accru de développer des caries du collet ;

– des pathologies parodontales accrues, notamment à cause des problèmes de rétention alimentaire ;

– la difficulté de choisir un axe d’insertion approprié tout en maintenant une adaptation étroite aux tissus en présence de contre-dépouilles des tissus mous et durs ;

– les prothèses en acrylique présentant une section plus épaisse pour compenser leur faible résistance aux chocs, cela les rend parfois volumineuses ;

– des fractures fréquentes des prothèses en résine PMMA lors de la mastication, lors de l’insertion, de la désinsertion ou lors d’un choc malencontreux sur un lavabo ou au sol pendant le nettoyage, particulièrement chez les personnes âgées en difficulté psychomotrice. Ceci conduit à envisager des solutions de renforts métalliques lors de la réparation qui ont tendance à augmenter l’épaisseur de la prothèse, et donc l’inconfort ;

– le crochet métallique façonné se desserre régulièrement à cause de sa non-rigidité. S’il peut se resserrer plusieurs fois, il a tendance à finalement se rompre, même lorsque l’on procède à son activation au fauteuil, ce qui nécessite une réparation impromptue.

Intérêts des prothèses amovibles en polyamide

La résine de polyamide, plus connue sous le nom générique de nylon, a été mise au point par Wallace Carothers en 1935 et proposée comme matériau de base de prothèse dans les années 1950 [12].

Propriétés physico-chimiques

Les polyamides sont produits par les réactions de condensation entre une diamine NH2-(CH 2)6-NH2 et un acide dibasique, CO2H-(CH2)4-COOH. Le nylon est un polymère semi cristallin (avec une phase amorphe et une phase cristalline), tandis que le PMMA est complètement amorphe. La structure cristalline explique la résistance élevée du nylon à la chaleur et sa résistance élevée aux forces, par sa ductilité (capacité du matériau à se déformer plastiquement sans se rompre) [13,14].

Propriétés mécaniques

La résistance à la flexion et le module d’élasticité et de rigidité des matériaux de base de prothèse en nylon (polyamide) étant relativement faibles, le matériau présente une grande résistance aux chocs, une ténacité et une résistance à la rupture.

Soygun et coll. [15] ont comparé les propriétés mécaniques et thermiques du polyamide (Valplast®) avec celles des matériaux de base pour prothèses en PMMA. Le Valplast® possède une résistance transversale plus élevée (117,22 ± 37,8 MPa) et résiste très bien à la fracture et au choc.

Propriétés esthétiques

Le matériau semi-translucide rose de la fausse gencive et du crochet garantit un biomimétisme optimal au niveau gingival (« effet caméléon »).

Sinch et coll. [16] ont rapporté un cas clinique de reconstruction de l’arcade maxillaire et mandibulaire avec un matériau de base de prothèse en nylon, en raison des préoccupations esthétiques du patient, et qui a donné entière satisfaction à ce dernier.

Propriétés biologiques

Grâce à leurs propriétés biologiques, les prothèses amovibles partielles flexibles en polyamide répondent à certaines situations cliniques particulières :

– une absence de courant galvanique (sans métal) ;

– une absence de relargage de polymère (hypo-allergénique), et donc une sécurité toxicologique pour les patients allergiques aux monomères de résine ou à certains métaux [17].

Confort perçu par le patient

Par sa faible dureté [18], le matériau en nylon est généralement perçu par les patients comme plus confortable.

De plus, le traitement de l’édentement par prothèses amovibles flexibles en polyamide ne nécessitant pas de préparations des dents ou des muqueuses, il garantit une bonne acceptation par le patient.

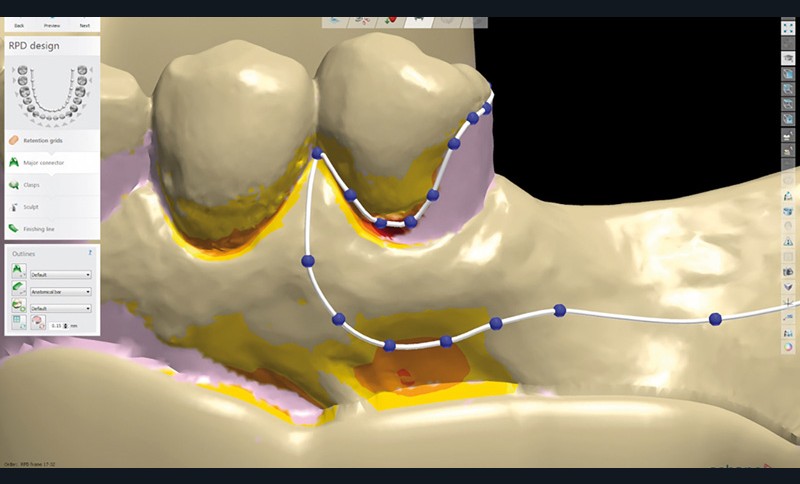

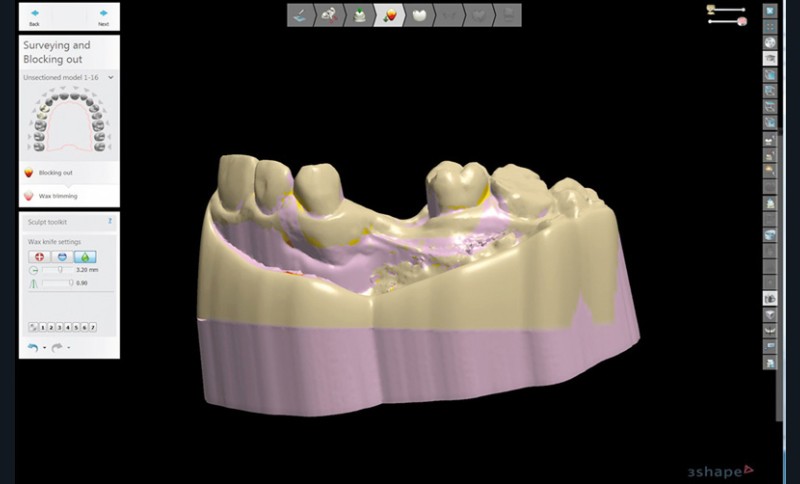

Principes de rétention

Comme sur les autres types de prothèses amovibles, les prothèses en polyamide sont retenues par des crochets. Actuellement, il n’existe pas, à notre connaissance, de procédés permettant d’intégrer dans une base résine PMMA des crochets en métal. La méthode de choix consiste donc à inclure le crochet dans la base en matériau Valplast®. Les crochets de type Valplast® sont à rétention essentiellement gingivale. Le passage sous la ligne guide au niveau des dents supports se fait grâce à la flexibilité du crochet, et la rétention est assurée lorsque le crochet épouse la forme de la muqueuse jusqu’au niveau du collet de la dent, en réalisant un appui sur la gencive. C’est ce principe qui est également utilisé dans la conception par CFAO sur le logiciel 3Shape (fig. 1).

La non-visibilité des crochets est une demande esthétique croissante de la part des patients. Les seules réponses apportées habituellement pour rendre les crochets moins apparents sur des prothèses amovibles sont des crochets acétal ou des crochets céramisés. Sur des crochets céramisés, la céramique recouvre le crochet métal, et ils sont certes moins visibles que les crochets métalliques, mais au final assez disgracieux. Quant aux crochets acétal, légèrement plus esthétiques, ils sont peu pérennes puisque les patients désinsèrent leurs prothèses systématiquement par ce moyen le plus accessible. Les crochets acétal sont également très peu rétentifs par rapport à des crochets métalliques, et ils se colorent souvent rapidement, devenant disgracieux.

Le polyamide peut résister à une contrainte importante, que ce soit en flexion ou en traction, par sa capacité à se déformer. Ceci peut avoir son intérêt par l’utilisation de rétention en contre-dépouille sur les dents restantes, ce qui soulage la dent support de crochet d’une pression locale excessive [19]. La flexibilité du matériau dépend de l’épaisseur, si bien que l’on obtient à la fois une relative souplesse au niveau des crochets et une rigidité plus importante au niveau de la selle prothétique.

Pour ne pas créer d’espace entre le crochet et la muqueuse, il est recommandé, lors de la compression du crochet à l’essayage, de réduire l’épaisseur, principalement au niveau de l’extrados ; ceci entraîne en effet une plus grande flexion du crochet.

Techniques de fabrication

Les matériaux thermoplastiques ont été pour la première fois utilisés en dentisterie pour les prothèses dentaires amovibles en 1956, sous le nom de Valplast® (Valplast Int Corp, États-Unis) et Flexiplast (Bredent, Allemagne).

Fabrication conventionnelle

Les polyamides (plastiques nylon) sont mis en œuvre habituellement par une technologie d’injection par pressée du matériau (en cartouche) chauffé à des températures allant de 274 à 293 °C, dans un four électrique, pendant vingt minutes.

L’inconvénient de cette technique est qu’elle exige une application ferme, constante et rapide de la pression pour un bon écoulement du matériau à travers des tiges de coulée dans le moule. Si la pression n’est pas appliquée rapidement, le matériau ne coule pas correctement dans le moule et entraîne une fabrication incomplète de la prothèse.

Fabrication par impression 3D

La start-up d’impression 3D Arfona, basée à Brooklyn, et le fabricant de matériaux dentaires Valplast® ont collaboré pour proposer la mise en œuvre de ce matériau par impression 3D.

La prothèse est modélisée sur le logiciel 3Shape Dental Design (seul logiciel de CAO validé actuellement pour ce procédé d’impression 3D) et, une fois la fausse gencive avec ses crochets intégrés dans le tracé et les dents modélisées, les fichiers sont exportés vers des logiciels de production.

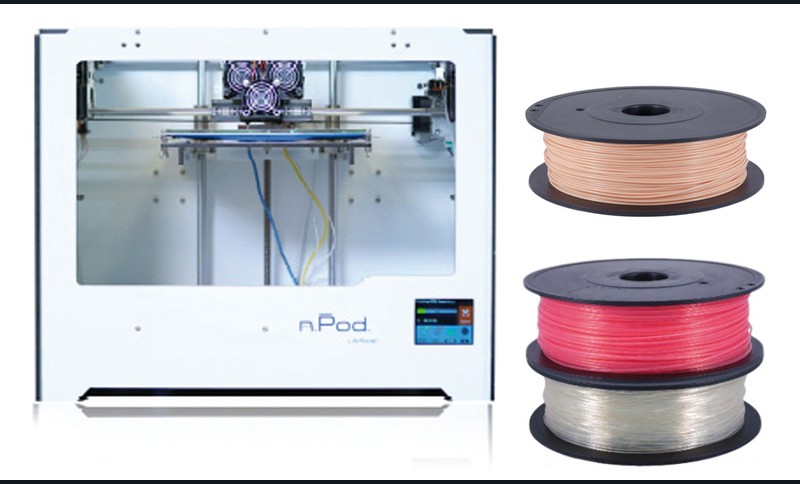

L’imprimante 3D de bureau r.Pod® (fig. 2) fonctionne grâce à la technologie FDM (fused deposition modeling). Le processus d’impression 3D utilise un filament continu d’un matériau thermoplastique.

L’impression 3D par dépôt de matière fondue

Cette technique repose sur trois éléments principaux : un plateau d’impression sur lequel est imprimée la pièce ; une bobine de filament qui sert de matériau d’impression ; une tête d’extrusion également appelée extrudeur.

Le filament est entraîné et fondu par l’extrudeur de l’imprimante 3D ; celui-ci dépose le matériau de manière précise, couche par couche, sur le plateau. L’extrusion se fait par dépôts successifs, couche par couche, de matériau thermoplastique sur une plateforme de construction.

Le fichier numérique correspondant à la fausse gencive est exporté vers le logiciel de gestion de l’imprimante, Simplify3D. Ce logiciel de tranchage 3D ou slicer, fournit toutes les informations nécessaires au mouvement de la tête d’impression dans les trois sens de l’espace, dans un langage appelé G-code.

Le fichier numérique correspondant aux dents prothétiques est envoyé vers un logiciel gérant une machine-outil à commande numérique pour usinage dans le matériau désiré.

Pour l’instant, il n’existe pas de matériau pour imprimer les dents, qui doivent être usinées séparément par CFAO. Une solution permettant d’utiliser des dents prothétiques préfabriquées est à l’étude.

L’imprimante 3D r.Pod® est équipée de deux buses permettant d’imprimer le support avec une deuxième bobine de filament pour le matériau servant à imprimer les supports. Outre le Valplast®, l’imprimante est également capable de traiter d’autres résines thermoplastiques (ABS, PLA, PETG, TPU), y compris d’autres filaments « flexibles » comme NinjaFlex et Taulman.

Le matériau Valplast® par impression 3D, vendu en bobine de filament, possède des caractéristiques de biocompatibilité agréées (DMSM de classe IIa Directive 93/42/CEE, c’est-à-dire pour une utilisation permanente en bouche). Un matériau pour l’impression de modèles dentaires est également disponible.

Cas cliniques

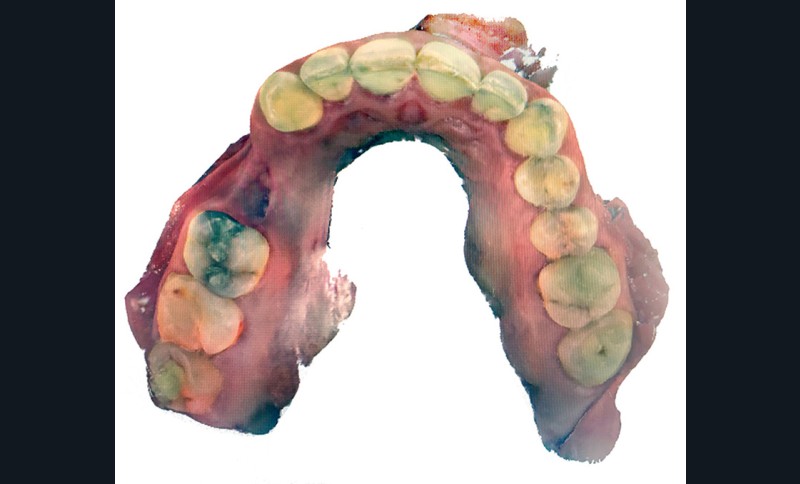

Cas clinique n° 1 : classe I de Kennedy Applegate mandibulaire

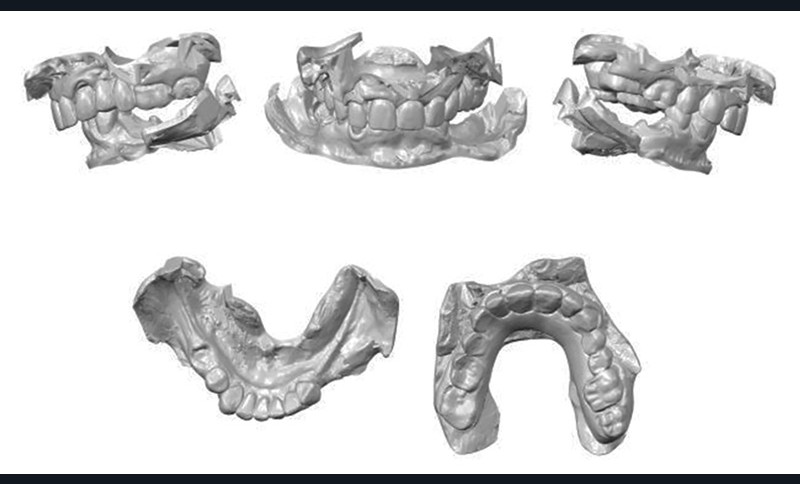

Une patiente de 56 ans se présente au cabinet avec un édentement mandibulaire bilatéral postérieur libre 46, 47, 35, 36, 37 non compensé, et une forte résorption des crêtes, particulièrement en secteur III (fig. 3). Une fracture récente de la 45 (couronne monolithique usinée sur tenon composite fibré) a motivé son besoin de trouver une solution transitoire et immédiate, en attendant un éventuel traitement implantaire.

Au maxillaire, la patiente porte une prothèse amovible Valplast® remplaçant bilatéralement les dents postérieures et qui lui donne entière satisfaction. Il est proposé à la patiente une prothèse amovible en polyamide Valplast® avant un éventuel traitement implantaire. L’absence de préparation pour taquet occlusaux sur dents piliers, que ce soit la 33 ou la 44, toutes deux couronnées, est intéressante car cela ne risque pas de fragiliser la structure intrinsèque de ces restaurations et n’oblige pas à en refaire de nouvelles après le futur traitement par prothèse fixe implanto-portée postérieure, en raison de la présence de logettes. La 45 fracturée au niveau de la gencive et asymptomatique, avec absence de lésion apicale visible radiologiquement, est pour l’instant laissée en place, pour conserver le capital osseux en vue de l’implantation, et régularisée au niveau marginal, pour ne pas interférer avec l’intrados de la future selle prothétique.

Une empreinte optique est effectuée avec le scanner intra-oral iTero Element (fig. 4) incluant l’acquisition numérique des surfaces dentaires et des muqueuses des arcades maxillaire et mandibulaire en occlusion (fig. 5). La tête de la caméra est surmontée d’un embout jetable en matériau souple, respectueux des tissus mous. La largeur de la tête, aussi bien que l’adhérence relative de l’embout, permettent une déflection aisée des joues, des lèvres et de la langue lors du scannage, sans utiliser aucun autre artifice. Les artefacts sont éliminés efficacement en temps, mais également en post-traitement, ce qui garantit une image 3D finale nette.

La dernière version de l’iTero inclut, en outre, la numérisation en couleur et l’export sur place d’un fichier STL de qualité (avec un maillage dense et sans artefacts), sans passer par le « cloud » et sans nettoyage externalisé (mode « usinage sur place »). Il est ainsi possible de récupérer les fichiers d’empreinte numérique à partir de n’importe quel ordinateur connecté au réseau, dans le répertoire « Export ».

La numérisation de crêtes très plates est ici rendue plus difficile compte tenu de la nécessité de respecter la distance de numérisation (distance focale), l’embout de la caméra bute sur la dent bordant l’endentement. Le balayage postérieur vers les tubercules rétro-molaires devra alors se faire par une position mésiale et distale à 45° de la tête de la caméra. L’empreinte de l’occlusion se fait en numérisant les surfaces dentaires antérieures en position de relation centrée.

L’empreinte numérique exportée localement sous forme de fichiers .stl est envoyée par WeTransfer à un laboratoire équipé d’un logiciel de conception et d’impression 3D de Valplast® (mastertouchdental.com).

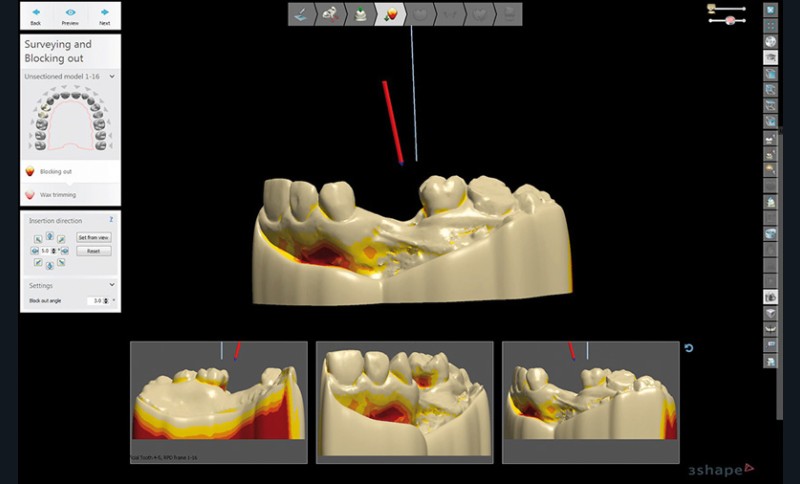

La modélisation est effectuée sur le logiciel 3Shape Dental Design avec le module RPD Design pour la prothèse amovible.

Le logiciel permet de :

– positionner les limites de la fausse gencive ;

– positionner l’axe d’insertion de la prothèse selon une vue en trois dimensions (pendant numérique de la phase d’étude prothétique au paralléliseur) (fig. 6) ;

– combler les contre-dépouilles automatiquement en fonction de cet axe d’insertion (fig. 7) ;

– prévoir automatiquement, dans la base à imprimer, les emplacements dédiés aux dents prothétiques.

Les dimensions et la morphologie des dents sont adaptées automatiquement par le logiciel et peuvent être optimisées par sculpture virtuelle, comme on le fait pour la modélisation en prothèse fixe.

Au laboratoire, la prothèse est envoyée en production avec, d’une part la base imprimée en Valplast® dans l’imprimante 3D Arfonaet, et d’autre part les dents usinées dans un disque de résine PMMA (teinte A2). Les modèles sont également imprimés et montés sur occluseur, afin de vérifier l’adaptation de la prothèse et de permettre des retouches et finitions éventuelles au laboratoire avant insertion en bouche (fig. 8).

Une fois la base et l’usinage des dents effectués, celles-ci sont encollées dans les emplacements correspondants avec de la résine prévue à cet effet. La prothèse est reçue une semaine plus tard pour la pose au cabinet dentaire (fig. 9). L’insertion se fait sans friction excessive. L’occlusion est complètement adaptée, à la fois en statique et en dynamique.

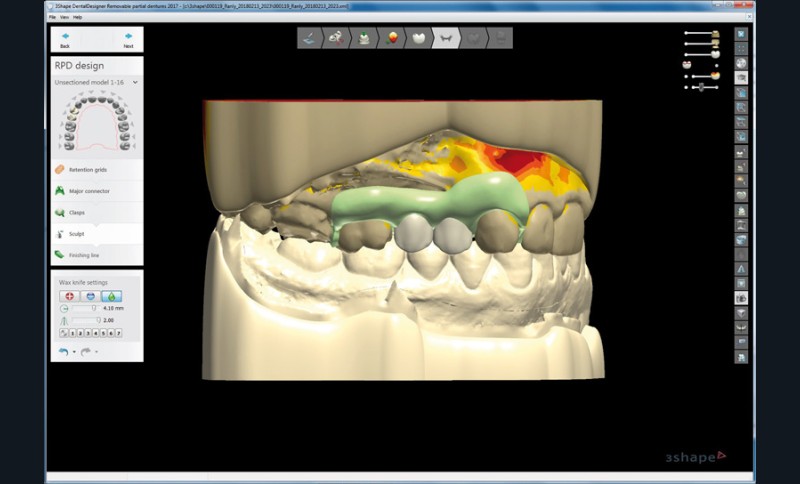

Cas clinique n° 2 : classe III maxillaire de Kennedy Applegate

L’adaptation des prothèses amovibles flexibles sur les endentements unilatéraux encastrés de faible étendue (un ou deux éléments de type « Ackers ») est particulièrement intéressante, car il n’est pas nécessaire de réaliser un faux palais. Ces prothèses sont particulièrement indiquées en secteur prémolaire maxillaire (moins de forces masticatoires par rapport au secteur postérieur, absence de frottement avec la langue par rapport aux secteurs postéro-mandibulaires, discrétion du crochet sur la canine).

Un jeune homme de 28 ans se présente au cabinet après extraction de dents dévitalisées fracturées ne pouvant être restaurées prothétiquement.

L’aspect financier aussi bien que la volonté d’être le plus conservateur avec les dents supports ont été déterminants dans le choix de la prothèse amovible flexible. Compte tenu de la faible étendue de l’édentement et du souhait de confort du jeune homme, c’est tout naturellement que le choix d’un Valplast® « Ackers » de deux dents s’est imposé. Le principe est de prendre appui uniquement sur les dents supports par des crochets flexibles.

Selon la même méthode que le cas précédent, une empreinte numérique est effectuée (fig. 10) et envoyée au laboratoire pour design de la prothèse sur le logiciel 3Shape Dental Design (fig. 11), puis on réalise l’impression de la base et des modèles et l’usinage des dents en résine (fig. 12).

Cas clinique n° 3 : classe IV maxillaire de Kennedy Applegate

L’intérêt de la méthode de réalisation de prothèses Valplast® par impression 3D est de pouvoir usiner les dents dans le matériau de son choix (résine, hybrides, ou céramique) selon des formes sur mesure, avec une intégration esthétique optimale.

Après extraction de deux dents centrales non conservables, suite à un accident, un jeune homme de 28 ans souhaite que nous réhabilitions temporairement son sourire en attente d’un éventuel traitement implantaire. Le patient mentionne une possible allergie au PMMA, suite au port de sa prothèse amovible en résine immédiate. Le jeune homme est soucieux de la biocompatibilité des matériaux insérés en bouche, du confort de la future prothèse, et souhaite un rendu esthétique optimum avant une éventuelle implantation. Nous décidons de faire usiner les dents en disilicate de lithium (E-Max®) avant encollage sur la base en polyamide imprimée en Valplast® selon la même méthode (fig. 13).

Le résultat final donne entière satisfaction au patient, tant sur le plan du confort que de l’esthétique (fig. 14).

Facteurs de réussite d’une empreinte en prothèse amovible partielle

En empreinte optique, particulièrement délicate lorsque l’on cherche à numériser une arcade complète pour de la prothèse amovible partielle, plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour réussir la numérisation des tissus durs ou mous [20].

Le milieu buccal [21]

Lors d’une empreinte en zone mandibulaire, plusieurs éléments peuvent causer une perte du « tracking » de la caméra. La joue et la langue sont particulièrement envahissantes lors d’un édentement postérieur non compensé depuis longtemps. La salivation est accrue par une présence persistante de la caméra en bouche. La buée est généralement gérée par des dispositifs de réchauffement de la tête de scannage. L’utilisation de repousse langue ou d’écarte joue n’est pas forcément l’idéal, car cela multiplie l’inconfort du patient, la tension des muscles du plancher de la bouche et les risques d’artefacts, empêchant une bonne corrélation des images. Lors du « stitching » (rassemblement et assemblage) des différentes images enregistrées, la caméra doit constamment avoir des points de repère par rapport aux images déjà enregistrées. La présence de tissus mous (lèvres langue joue) peut parfois empêcher la progression du balayage. Toutefois, les logiciels de scannage et de post traitement les plus évolués possèdent leurs propres algorithmes de reconnaissance et d’effacement automatique des images parasites. La meilleure solution est un scannage rapide permettant en même temps une déflection des tissus mous à l’aide de la tête de la caméra.

Les propriétés optiques de la caméra

En prothèse amovible partielle, le scanner intra-oral doit pouvoir scanner aussi bien les dents que la gencive. Cette dernière étant dépourvue d’aspérités, avec peu de relief, la reconnaissance optique du volume est parfois difficile, d’où une perte fréquente de « tracking » en secteur édenté, alors que les dents sont enregistrées convenablement. Une étude a par exemple permis de démontrer que le système Trios® 3Shape 3 couleurs (version POD) était à même de reproduire fidèlement le palais quant à la forme, la couleur et la courbure [22].

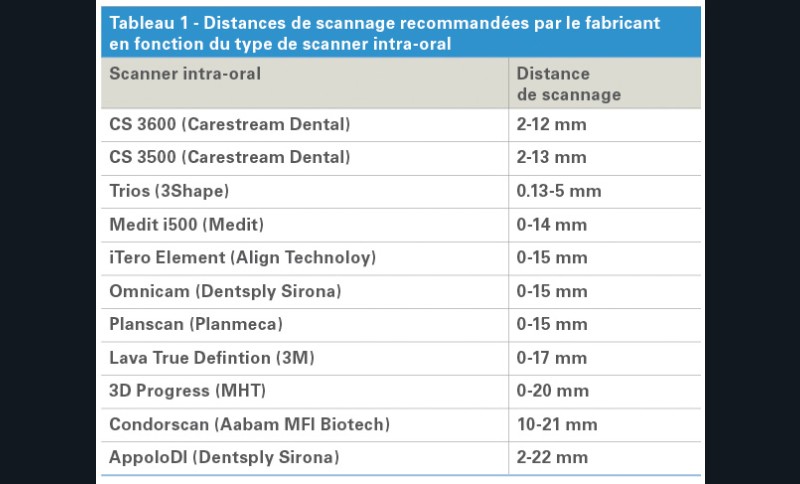

Certains systèmes permettent de scanner de faibles étendues d’édentement ; d’autres sont validés pour le scannage complet de la gencive. Mais tous les scanners intra-oraux ne permettent pas de scanner le palais [23], surtout si ce dernier est profond, ce qui entraîne un manque d’informations. La connaissance de la distance maximale de scannage fournie par le fabricant (distance jusqu’à laquelle l’image reste nette et les données pourront être enregistrées sans « décrochage » de la caméra) est importante à connaître.

Les stratégies de scannage

Lors de la numérisation d’une arcade complète, la stratégie de scannage qui semble la plus fiable [24], et que nous avons utilisée avec l’iTero Element, consiste à numériser les surfaces dentaires ou crêtes édentées en balayage occlusal puis palatin ou lingual, avec un retour en vestibulaire. Ce trajet de balayage tend aujourd’hui à s’imposer dans les recommandations des fabricants par rapport au trajet en « zig-zag » à sens unique. Les cliniciens doivent garder à l’esprit qu’une distorsion de balayage peut se produire dans les zones postérieures de la mandibule. Dans le cadre clinique, des procédures de numérisation soigneuses et des scans supplémentaires des zones postérieures mandibulaires peuvent améliorer la précision de la numérisation.

La reconstruction logicielle

La numérisation 3D des surfaces intra-orales comporte trois phases logicielles :

– l’acquisition (qui traduit les morphologies bucco-dentaires en nuages de points) grâce à divers procédés optico-électroniques [25] ;

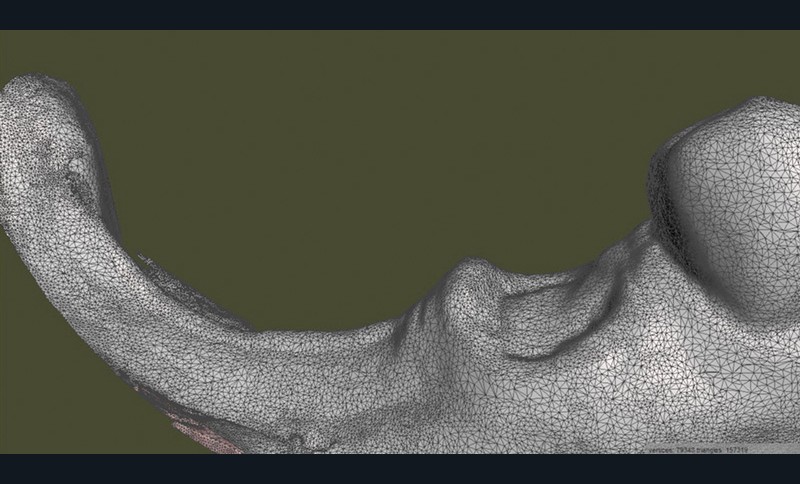

– le « processing » (qui relie les points enregistrés pour en faire une représentation numérique en temps réel, que ce soit en monochrome ou en image colorisé) ; – le « mesh » créé par le logiciel à partir de la reconnaissance de points identiques sur ces images : cet objet tridimensionnel sous forme d’un maillage formé de multiples polygones, reliant l’ensemble des points enregistrés [26], reproduit les détails colorimétriques par une texture plaquée sur le modèle (fig. 15).

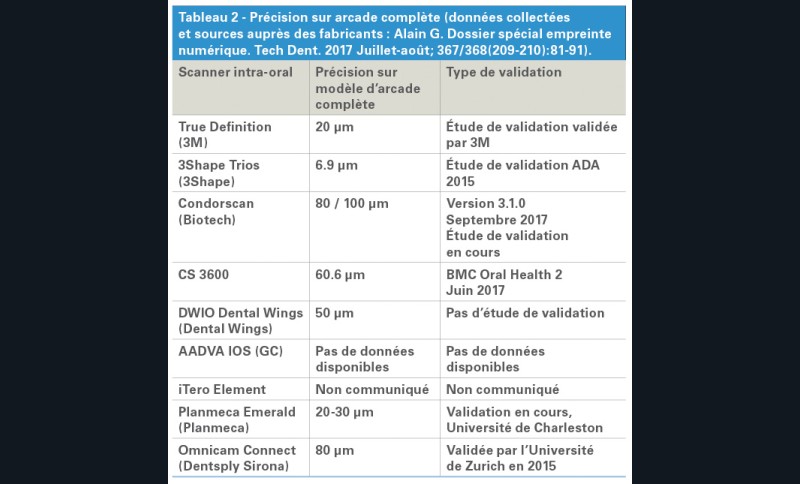

La précision d’une empreinte numérique diminue au fur et à mesure de l’étendue de la zone de scannage [27].

L’algorithme du logiciel de scannage est important pour gérer la correspondance, la redondance des points enregistrés, ou encore éliminer les artefacts en temps réel (dus à la joue, aux lèvres et à la langue), ce qui impacte directement la vitesse de scannage, le temps de « post-production » du modèle numérique, mais aussi la taille finale du fichier [28]. Tous les algorithmes des logiciels de reconstitution utilisés par les caméras impliquent l’enregistrement en fonction du chevauchement de surface ou de corrélation d’images en temps réel (algorithme de recalage) et, là aussi, des approximations peuvent survenir [29-31]. Par exemple, pour un Trios 3Shape Pod couleur, le nombre de vues à corréler varie de 350 à 400 pour une arcade complète, et le temps de scannage varie, lui, de 2 minutes 30 à 3 minutes [22].

La précision

La précision de mesure annoncée par AlignTechnogly pour le scanner iTero Element est de 10 µm [32].

La justesse moyenne d’iTero (version 2) a été évaluée, sur modèle in vitro mandibulaire, à 60 µm et maxillaire à 52,4 µm ; l’analyse a été effectuée à l’aide d’un logiciel de métrologie tridimensionnelle pour mesurer les écarts entre le modèle maître et les modèles expérimentaux [27]. Même si les scanners intra-oraux les plus récents tendent à se rapprocher d’une précision de mesure de 50 ou 60 µm sur un modèle d’arcade complète in vivo [33], il n’est pas facile, pour l’extrémité ou la tête du scanner, d’accéder aux zones molaires postérieures mandibulaires en raison du mouvement de la langue et de la limite d’ouverture de la bouche. Cela peut provoquer une distorsion du balayage et, par conséquent, une expansion centrifuge horizontale. Certaines zones, notamment postérieures [34-36] et plus spécifiquement sur la zone postérieure de fin de scannage, peuvent présenter localement des écarts de plus ou moins 100 µm) [37].

Les différences moyennes minimales de mesure des surfaces entre scans intra-oraux (iTero2) et modèles en plâtre ont été évaluées à 0,06 mm au maxillaire et 0,07 mm à la mandibule, et les différences maximales étaient de 0,13 mm au maxillaire et de 0,18 mm à la mandibule [38].

De plus, on a remarqué qu’un palais large a tendance à accroître l’imprécision et les difficultés de corrélation des images [38].

Compte tenu de la dépressibilité des tissus mous et des possibilités d’ajustage final, les niveaux de précision des caméras intra-orales validées pour le scannage du palais comme l’est iTero Element nous apparaissent suffisants (tabl. 2).

Suivi clinique et pronostic

La prothèse amovible de type Valplast® nécessite un suivi régulier, dans les jours qui suivent la pose, mais également plusieurs mois après.

Suivi clinique

L’empreinte numérique n’étant pas à proprement parler muco-dynamique. Si les Valplast® unilatéraux intercalaires de faibles étendues (« Ackers ») sont généralement bien tolérés, une prothèse de grande étendue avec un appui essentiellement muqueux et une gencive fine nécessitera un ajustage précis et une ou plusieurs séances espacées dans le temps, afin de trouver le meilleur ajustement. Un rendez-vous de contrôle à une semaine est ensuite impératif pour un ajustement optimum au niveau des éventuels points de compression créés par les crochets, pour un contrôle de l’occlusion statique et dynamique, et pour répondre aux éventuelles sollicitations du patient.

Insertion

Le jour de la pose, l’essayage et l’ajustement initial se font après avoir trempé la prothèse dans l’eau chaude à 60° C quelques minutes et l’avoir fait refroidir jusqu’à température convenable pour l’insertion – pour une première insertion, le matériau doit être ramolli.

Réglages et ajustements

En cas de pression ou de sensibilité, on cherchera à identifier les zones de surcontacts sur la zone médiale au niveau des dents supports et sur la zone palatine ou linguale ainsi qu’au niveau des bords périphériques.

Il est recommandé, pour toute retouche, d’utiliser le kit Chairside Adjustment Kit (item 206ADJ) de Valpalst®, qui présente une séquence de travail rationnelle et adaptée au matériau et permet de redonner un état de surface lisse après retouche.

Chaque kit de réglage Valplast® Chairside comprend trois instruments de meulage et un couteau Valplast® (fig. 16).

La fraise en carbure de tungstène de Valplast® présente un motif de coupe complexe et efficace. Elle fonctionne à des vitesses moyennes à faibles (20 000-25 000 rpm) sur pièce à main micromoteur. Elle permet un meulage rapide au niveau des bords périphériques. La fraise en « pierre verte » Green Mounted Stone de Valplast® est utilisée pour restaurer une surface lisse après la coupe avec la fraise carbure Valplast®. Employée seule, elle peut également servir à une modification mineure pratiquement n’importe où sur l’appareil. Elle est également utilisée en rotation moyenne sur pièce à main micromoteur.

En cas de pression excessive au niveau du crochet, il est conseillé de meuler l’extrados dans le but d’assouplir le crochet par diminution de l’épaisseur. Un meulage trop insistant de l’intrados risque de diminuer la rétention du crochet.

Le polissoir en silicone vert Valplast® à moyenne rotation élimine les résidus de fibres et les arêtes vives qui pourraient subsister après instrumentation à la fraise Green Stone. Le couteau Valplast® contient une lame très tranchante qui enlève proprement les fibres résiduelles pouvant être difficiles à éliminer avec un instrument rotatif.

Pronostics

Des études complémentaires seront nécessaires pour vérifier si le Valplast® par impression 3D présente les mêmes caractéristiques, qui ont été déjà constatées sur les prothèses polyamides conventionnelles et qui peuvent contre-indiquer un usage à long terme.

Récession

L’évaluation du biotype gingival est un préalable avant tout traitement par prothèse Valplast®. Les gencives épaisses et fibreuses présenteront une meilleure résistance à la récession et moins de sensibilité à la compression dans les jours qui suivent la pose, alors qu’une gencive fine sera plus défavorable.

L’absence de décolletage [6] au niveau des dents piliers (que l’on retrouve également dans les prothèses résines en PMMA) peut induire à long terme des problèmes parodontaux [39]. Après la pose, des rendez-vous de contrôle doivent être planifiés et adaptés en fonction du cas traité afin d’éviter tout risque de récession gingivale au niveau des dents supports de crochets.

Stabilité colorimétrique

Des changements de couleur ont été remarqués à long terme et seraient liés aux propriétés hygroscopiques du matériau (absorption d’eau) [40-45]. Il est recommandé d’éviter les désinfectants chimiquement trop agressifs, aussi bien que l’utilisation trop fréquente d’aliments, boissons, ou habitudes entraînant des colorations (café, tabac…).

État de surface

Une dégradation de surface et de porosité a été souvent constatée et liée à l’utilisation de produits de désinfection sur les prothèses polyamides. Ces derniers peuvent accroître la rugosité de surface et diminuer la brillance [46].

La rugosité de la surface et l’élasticité du polyamide ne semblent toutefois pas être altérées par un simple « vieillissement » selon une étude in vitro [47].

Liaison dent/fausse gencive

Le manque de liaison chimique entre les dents et la base est un point faible connu des prothèses en polyamide. Des précautions d’usage devront être explicitées au patient afin de limiter les forces masticatoires susceptibles de détacher les dents de la base, particulièrement lorsque la hauteur prophétiquement exploitable pour le remplacement des dents est faible.

L’adhésion entre les dents en résine (et encore plus pour celles en céramique) et la base en polyamide est due à un simple joint de collage (résine propriétaire fournie par le fabricant) et à une adaptation stricte entre les deux formes.

Conclusion

L’impression 3D de matériaux flexibles pour la réalisation de prothèses dentaires est à même de répondre rapidement et de façon tout à fait satisfaisante aux besoins cliniques en pratique quotidienne ainsi qu’aux exigences esthétiques et de biocompatibilité de nos patients, à condition de respecter les indications et les précautions d’usage inhérentes à ce type de prothèse amovible.

L’absence d’étapes intermédiaires d’essayage (porte empreinte individuel, empreinte secondaire, maquettes d’occlusion) réduit considérablement les étapes laboratoires et cliniques, même si l’utilisation du scannage intra oral semblait de prime abord contre-indiqué dans des situations de conception de prothèse à appui muqueux (nécessité d’enregistrer les tissus mous en dynamique ou en compression) [48]. La satisfaction des patients, tant lors de l’étape de l’empreinte (absence de matériaux d’empreinte) que sur le résultat final (esthétique et confort), sont autant de gages de réussite et laissent augurer une utilisation croissante dans l’arsenal du praticien équipé en numérique.

La possibilité d’usiner des dents en céramique apporte un avantage, au niveau de la gestion de l’esthétique, par rapport à la prothèse amovible conventionnelle.

Les prothèses en polyamide par impression 3D vont faire partie des options de traitement envisageables pour le remplacement des dents manquantes à court ou moyen terme, mais seront également utiles pendant le temps d’ostéointégration implantaire ou de greffe osseuse préimplantaire à partir d’un simple scannage préopératoire, afin de disposer de la prothèse le jour même de l’intervention – ce qui peut apporter un avantage pour la protection du site opératoire.

Le choix d’un système d’empreinte optique se fera désormais aussi sur la capacité du scanner intra-oral à numériser fidèlement les surfaces dentaires, aussi bien que la muqueuse, dans un temps réduit, que ce soit pour de la prothèse amovible partielle ou de la prothèse complète. Des tests comparatifs sur les scanners intra-oraux devront être effectués dans ce sens, afin d’optimiser le temps de scannage des tissus durs et mous.

Commentaires