Les bridges supra-implantaires « sur pilotis » sont des thérapeutiques fréquentes qui permettent de réhabiliter de manière fonctionnelle, fiable, durable et esthétique les patients totalement édentés. Ils répondent pleinement aux demandes et exigences des patients édentés (ou devant l’être) qui souhaitent éviter le handicap lié au port d’une prothèse amovible complète.

Ces réalisations présentent de bons taux de succès et sont maintenant bien codifiées. Elles restent cependant difficiles à mettre en œuvre, notamment à cause du grand nombre d’éléments cliniques et d’options thérapeutiques à prendre en compte.

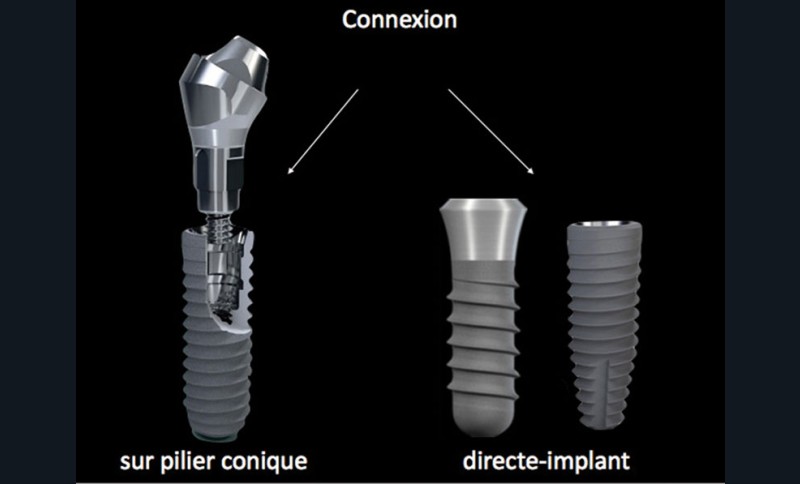

Ces prothèses sont classiquement conçues avec une suprastructure en titane réalisée par CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) associée à des dents du commerce et de la fausse gencive acrylique. Ce « pilotis » est transfixé par vissage généralement sur six implants. La connexion entre les implants et la prothèse doit être passive [1]. Elle peut se faire soit directement sur les implants (connexion « directe implant »), soit indirectement au travers de piliers coniques intermédiaires [2] (fig. 1). Ces piliers permettent si besoin de rattraper les axes implantaires et les « hauteurs des muqueuses périmplantaires ».

Tout au long de cet article et au travers d’un cas clinique illustré, le recours aux piliers coniques sera détaillé : indications, spécificités, avantages et inconvénients permettant ainsi de faciliter le choix de ces pièces et, de manière plus générale, la conception des bridges implantaires pilotis.

Les piliers coniques

Le pilier conique (Sra® de Straumann® par exemple), encore appelé multi-angulé est une pièce intermédiaire placée entre l’implant et la suprastructure implantaire (barre). La surface conique et rotationnelle de ces pièces optimise la connexion prothèse-implant notamment…