Le sourire à travers les époques

Le sourire dans l’Antiquité : symbolique et réserve

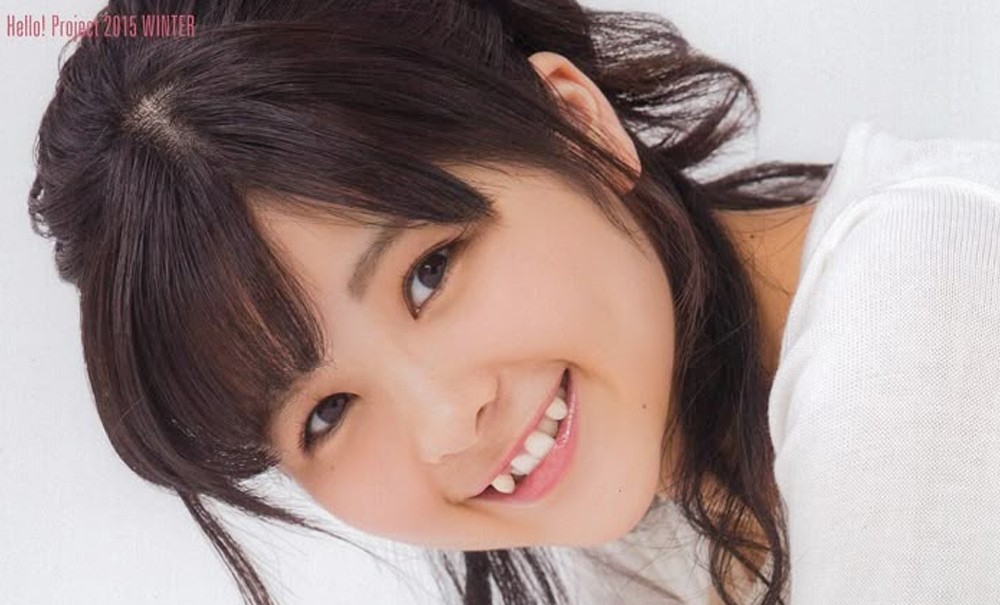

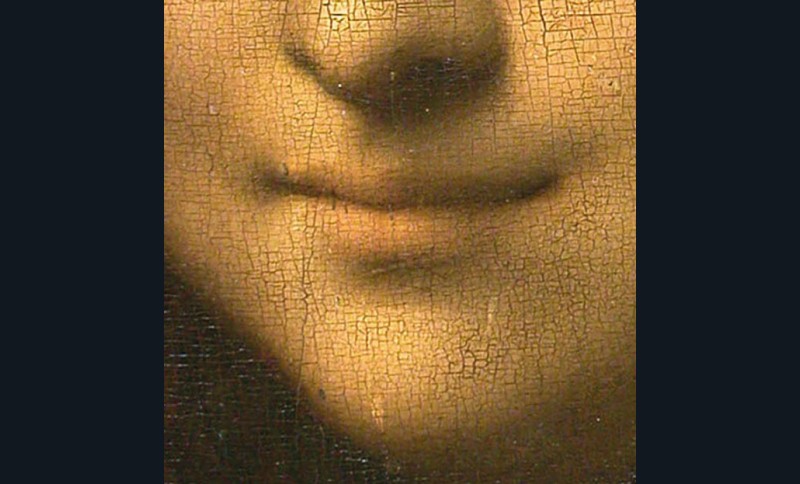

Dans les civilisations antiques, le sourire n’était pas toujours considéré comme un signe de bienveillance ou de bonheur. Dans l’art égyptien, les figures divines et royales arborent souvent une expression neutre, voire sérieuse, symbole de puissance et de stabilité [1]. Les statues grecques archaïques présentent le «sourire archaïque», une légère courbe des lèvres sans révélation des dents, marquant un idéal de calme et de maîtrise de soi [2] (fig. 1).

Dans la Rome antique, le sourire pouvait être perçu comme frivole ou peu digne des classes supérieures. Toutefois, les satiriques romains faisaient état de la dentition dans leurs critiques, indiquant que l’apparence des dents était déjà un marqueur social [3].

Moyen Âge et Renaissance : de la modestie à la redécouverte du naturel

Au Moyen Âge, le sourire franc était rarement représenté dans l’art. Il était associé à la folie, au péché ou à la légèreté morale. Dans les représentations religieuses, les saints et les Vierges gardent une attitude grave et pieuse [4].

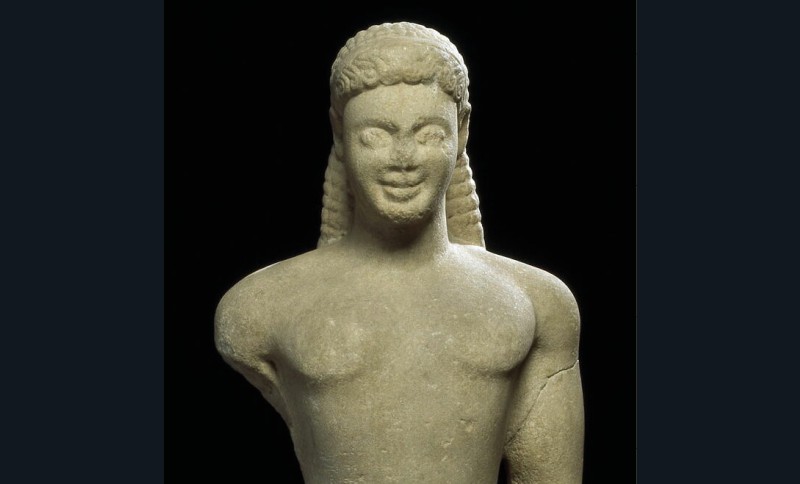

Avec la Renaissance, on assiste à une revalorisation du sourire. Le célèbre sourire de La Joconde illustre cette transition vers une esthétique plus intime et ambiguë (fig. 2), bien que les dents restent cachées, la dentition étant souvent perçue comme imparfaite ou peu hygiénique [5].

Modernité : hygiène, esthétique et standardisation du sourire

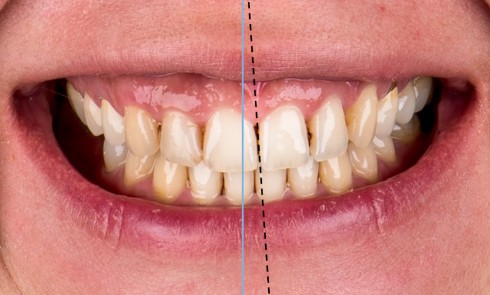

L’évolution des pratiques d’hygiène bucco-dentaire à partir du XVIIIe siècle, notamment avec l’essor de la dentisterie, a contribué à redéfinir l’idéal du sourire. Au XIXe siècle, les portraits photographiques montrent rarement des sourires francs, la pose longue des appareils imposant une immobilité.

C’est au XXe siècle, avec la culture hollywoodienne, que le sourire éclatant devient…