La prothèse fixée demeure un élément primordial de l’arsenal thérapeutique du chirurgien-dentiste pour restaurer les dents délabrées. En 2024, près de 4 millions de couronnes étaient ainsi cotées en France [1]. Les matériaux, les modes d’assemblage et les techniques évoluent constamment, mais le principe reste inchangé : recréer la morphologie et la fonction de la dent par un artifice s’approchant le plus possible de la morphologie et de la teinte initiale. Cette approche permet de restaurer non seulement la fonction masticatoire, mais aussi l’esthétique du sourire, offrant ainsi aux patients une solution durable.

En présence d’un édentement partiel, ce type de reconstruction peut se retrouver associé à une prothèse amovible. Cet ensemble constitue ce que l’on appelle communément une prothèse composite (fig. 1). Dans ce type de restauration globale, les impératifs de conception de la prothèse amovible (PAPm) vont dicter la réalisation des éléments fixés.

Les exigences d’une PAPm

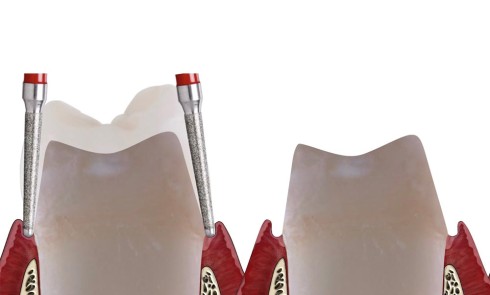

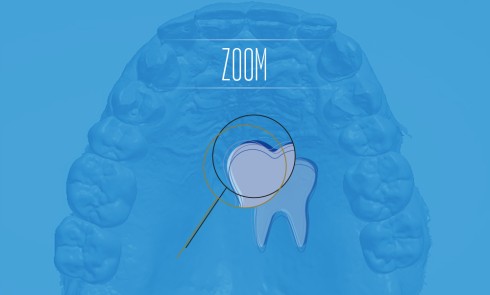

Les exigences de la PAPm sont élevées du fait de la dualité tissulaire de ses surfaces d’appuis. L’objectif de tout traitement par PAPm est la recherche de l’équilibre prothétique obtenu par un positionnement correct des éléments constitutifs du châssis, en particulier les crochets et appuis secondaires (éléments en rapport avec les dents) [2]. Pour rappel, le crochet d’une PAPm possède différents éléments et notamment un bras de rétention qui est élastique et un bras de réciprocité (barre coronaire) qui est rigide. Il est donc nécessaire, pour accueillir les éléments rigides et élastiques du crochet, de disposer respectivement de zones de dépouille et de zones de contre-dépouille. Afin de mettre en évidence ces deux zones, un tracé de la ligne de plus grand contour coronaire (ligne guide) est réalisé à l’aide du paralléliseur (fig. 2). Des coronoplasties axiales peuvent être…