(2e partie)

Si le facteur “opérateur” est décisif pour ces matériaux, notre protocole clinique doit nous aider à en tirer la quintessence. Le premier volet de cet article [1] détaillait l’utilisation de différents coins et anneaux séparateurs afin d’optimiser le résultat obtenu dans la zone cervico-proximale.

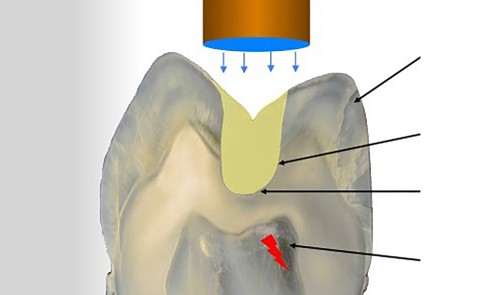

Ce second volet déroule la séquence complète de réalisation d’un composite au travers de deux cas cliniques. Il illustre en particulier la technique de stratification qui débute systématiquement pour les cavités de classe II par la réalisation du mur proximal [2, 3, 4]. Cette première étape permet d’améliorer l’étanchéité et de transformer la préparation occluso-proximale en une cavité de classe I, plus simple à reconstruire. L’utilisation d’une fine couche de flow (0,5 mm), préconisée par certains auteurs [5, 6, 7, 8], est censée optimiser l’étanchéité et l’adaptation. En effet, sa faible viscosité lui confère une bonne mouillabilité tandis que son bas module d’élasticité lui permet d’absorber les contraintes. Nous verrons aussi comment le montage des masses par apports obliques successifs permet de lutter contre la contraction de polymérisation et d’améliorer la photopolymérisation.

Cas clinique n°1

[gallery link= »file » columns= »1″…