Différences entre la dentine saine et sclérotique

La dentine « saine » est composée d’une partie minérale (47 % du volume), d’une partie organique (33 % en volume, principalement du collagène) et d’eau. Elle présente une structure cristalline d’hydroxyapatite organisée autour d’un réseau de tubules contenant les prolongements cellulaires des odontoblastes. D’un point de vue ultra-structurel, les cristaux sont déposés sur un maillage de collagène.

La dentine sclérotique présente de grandes différences avec cette structure classique :

– les tubules dentinaires sont partiellement ou totalement oblitérés par une phase cristalline ;

– certains tubules ne sont pas oblitérés mais vides de prolongement odontoblastique ;

– la couche externe est une zone hyperminéralisée ;

La couche hyperminéralisée contient encore du collagène, mais celui-ci est complètement dénaturé. De plus, sa morphologie peut varier au sein d’une même région de dentine sclérotique.

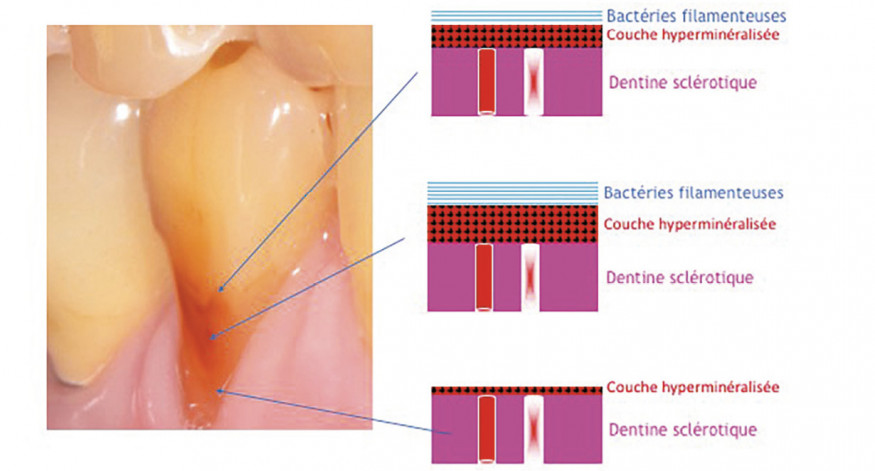

Prenons les lésions cervicales non carieuses, exemple typique de zone de dentine sclérotique (fig. 3) :

– la couche hyperminéralisée est épaisse dans la partie la plus profonde de la lésion. Elle présente deux espèces de bactéries : l’une piégée dans la partie minérale, l’autre se développant en tapis filamenteux à sa surface ;

– dans la partie occlusale de la lésion, la couche hyperminéralisée ainsi que la couche bactérienne de surface sont plus fines ;

– dans la partie gingivale de la lésion, la couche hyperminéralisée est encore plus fine (moins de 1 micron) et exempte de toute bactérie.

Sous cette zone hyperminéralisée se trouve ensuite la dentine sclérotique à proprement parler. Elle a, elle aussi…