Toute réhabilitation du secteur antérieur doit répondre à des objectifs mécaniques, biologiques, fonctionnels et esthétiques [1]. Obtenir un résultat naturel qui s’intègre harmonieusement dans le sourire du patient constitue l’ambition esthétique de tout praticien.

L’avènement des systèmes tout céramique a rendu cela plus reproductible car la diffusion de la lumière se fait au travers de la céramique (jusqu’à la zone radiculaire) comme elle se fait à travers l’émail et la dentine d’une dent naturelle [2].

On parle de restaurations « biomimétiques » en ce sens qu’elles sont inspirées du modèle naturel pour tenter de le reproduire [3, 4].

La couleur perçue par l’observateur est une synthèse complexe de l’interaction entre la lumière incidente et les tissus dentaires (naturels et/ou de restauration) qui, tour à tour, vont la transmettre, l’absorber, la réfléchir ou la réfracter sous des couleurs et des orientations différentes. Elle ne se résume donc pas à la couleur de la restauration en elle-même (luminosité, teinte, saturation), mais est impactée par de très nombreux facteurs dont la nature du matériau, son épaisseur, son état de surface, son mode d’assemblage ou encore le type de substrat sous-jacent.

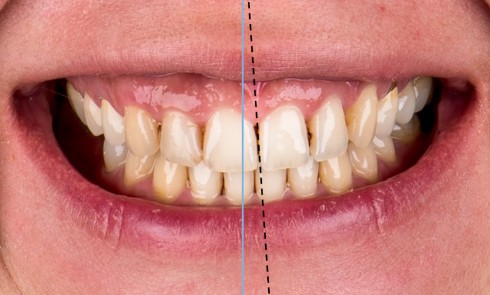

La présence d’un substrat dyschromié entrave la bonne circulation de la lumière et peut aboutir à un résultat esthétique décevant. Résoudre cette situation clinique fréquente constitue un défi optique pour le binôme praticien-prothésiste, qui devra tromper l’œil de l’observateur pour lui offrir l’illusion d’un résultat naturel.

L’objet de cet article est de décrire les stratégies à la disposition du praticien pour gérer la problématique des réhabilitations esthétiques sur substrats dyschromiés.

Il cherchera tout d’abord à ne pas être responsable d’une dyschromie. Il s’abstiendra ensuite d’utiliser des restaurations métalliques pour favoriser la circulation…