Diagnostic et indications des restaurations directes

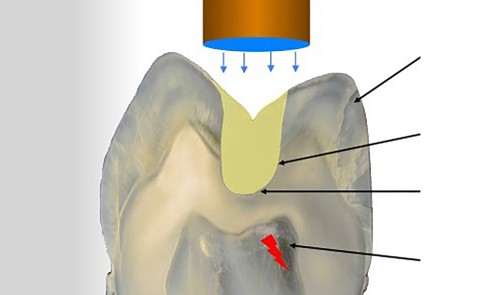

L’érosion dentaire se caractérise par une dégradation progressive des tissus dentaires en lien avec des phénomènes chimiques, non bactériens, d’origines intrinsèques (reflux gastro-œsophagien, troubles des conduites alimentaires…) ou extrinsèques (alimentation solide, soda…). Elle constitue une pathologie en nette augmentation, notamment chez les patients jeunes [1]. Par ailleurs, des parafonctions telles que le grincement dentaire ou le serrage dentaire excessif engendrent des contraintes mécaniques importantes qui laissent place à l’installation d’un phénomène d’usure dentaire attritionnelle. Dans un contexte érosif, ce phénomène d’usure mécanique joue bien souvent un rôle synergique qui aggrave et accentue la perte des tissus.

Nos modes de vie modernes riment fréquemment avec stress et « junk food » et ne sont pas étrangers à la progression globale de ces affections dans la population. L’évolution insidieuse des lésions, souvent indolore, rend leur diagnostic et leur prise en charge précoces essentiels afin d’éviter des atteintes fonctionnelles et esthétiques sévères. Le pronostic à long terme repose essentiellement sur la conservation maximale des structures dentaires naturelles, surtout chez des patients jeunes.

Ainsi, privilégier les traitements les plus conservateurs possibles à chaque stade clinique permet une progression thérapeutique raisonnée et respectueuse du capital dentaire. Dans cette optique, les techniques de restauration directe s’inscrivent pleinement dans le respect de cette approche graduellement invasive [2].

Le diagnostic des lésions érosives repose sur une anamnèse ciblée (consommation d’agents acides, troubles digestifs), l’identification clinique de la topographie des pertes tissulaires (faces palatines, cervicales ou occlusales), et la quantification de celles-ci à l’aide d’indices comme le « Basic Erosive Wear Examination »…