Grand prix éditorial l’Orthodontiste et orthoplus

3e lauréat, catégorie enfants/ adolescents de moins de 16 ans

Objectif

Le patient, âgé de 15 ans, a déjà vu un orthodontiste pour une traction orthodontico-chirurgicale de son incisive centrale. Après une perte de motivation de quelques années, il se présente en consultation pour motif esthétique.

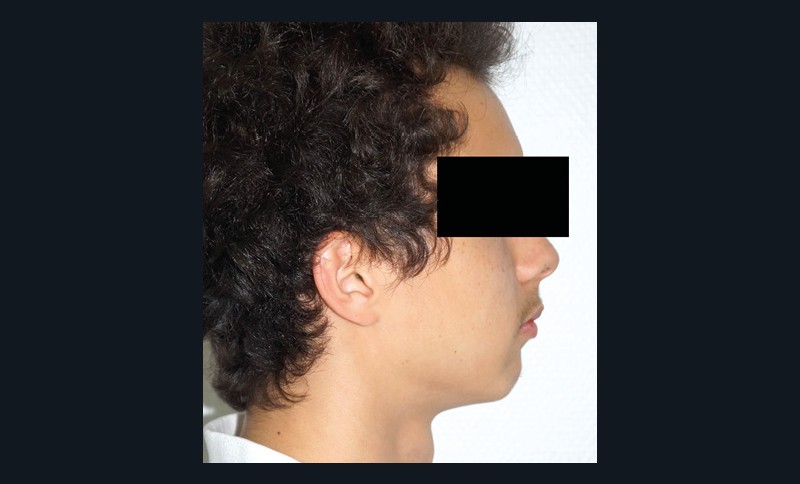

À l’examen clinique, on observe un visage symétrique, et un profil équilibré, avec un léger excès vertical de l’étage inférieur, induisant une incompétence labiale au repos (fig. 1a).

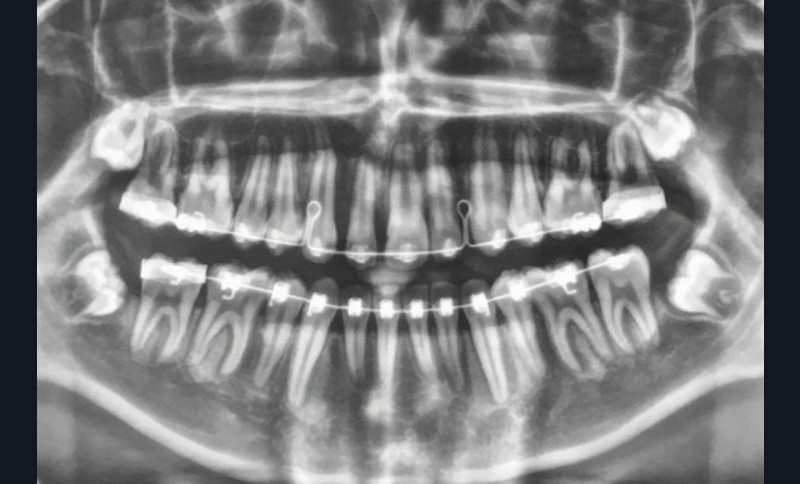

D’un point de vue occlusal, le patient, en denture adulte jeune stable, présente une classe II d’Angle bilatérale de 4 mm, associée à un encombrement maxillaire de 5 mm et mandibulaire de 2 mm. La face mésiale de 21 est centrée avec le plan sagittal médian, la non-concordance des médianes incisives est d’origine mandibulaire (déviation de la médiane mandibulaire vers la gauche) (fig. 1b-d).

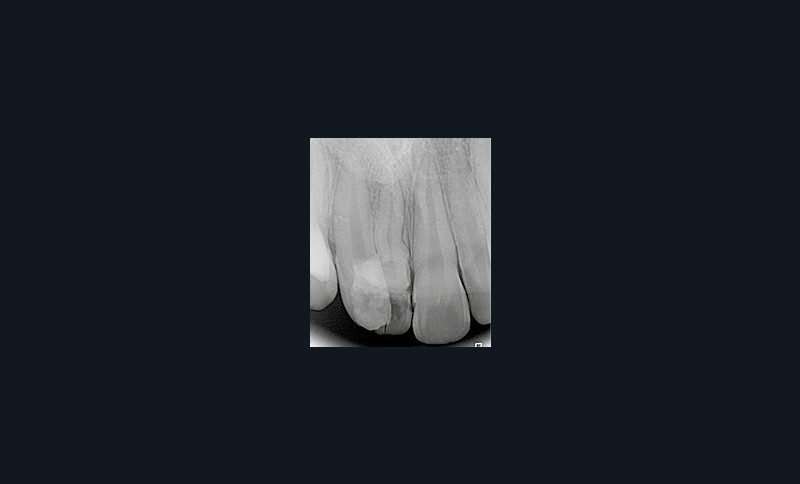

Son incisive centrale supérieure droite (11) présente un défaut de structure amélaire sévère, compromettant une technique restaurative pérenne a minima. L’examen de la panoramique (fig. 1e) et de la radiographie rétroalvéolaire de 11 (fig. 1f) objective une fracture coronaire verticale, ainsi qu’une racine grêle et courbe, peut-être en rapport avec un ancien traumatisme [1]. Le rapport couronne clinique/racine clinique est défavorable.

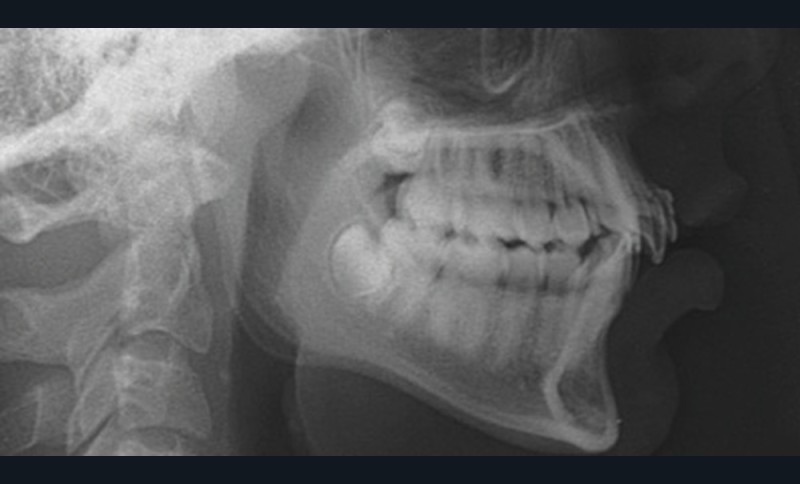

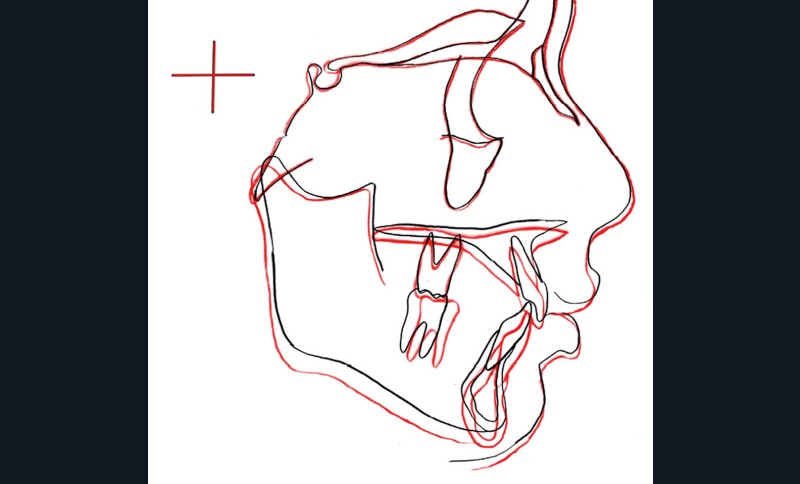

L’analyse de la téléradiographie de profil (fig. 1g) confirme une classe II squelettique à tendance hyperdivergente avec une normo-position de l’incisive mandibulaire dans sa symphyse. L’âge du patient et la croissance mandibulaire en rotation postérieure (travaux de Björk) ne permettront sans doute pas une correction de la classe II squelettique sans version de l’incisive mandibulaire.

Après la synthèse des documents initiaux, les objectifs thérapeutiques sont les suivants : permettre une compétence labiale, ne pas aggraver l’hyperdivergence, repositionner l’incisive mandibulaire, corriger la classe II occlusale et assurer un résultat esthétique du secteur antérieur maxillaire. Plusieurs solutions thérapeutiques sont alors envisageables :

- option 1 : distalisation maxillaire après avulsions des 18, 28, 38, 48 et restauration prothétique de 11 ;

- option 2 : avulsions de 14, 24, 35, 45 et restauration prothétique de 11 ;

- option 3 : avulsions de 11, 24, 35, 45 et substitution de 12 en 11 et de 13 en 12 ;

La concertation avec le chirurgien-dentiste traitant du patient nous a orientés vers la troisième option, la pérennité de 11 étant compromise sur le long terme et la morphologie radiculaire de 12 favorable à la substitution. De plus, elle assure une correction efficace de la classe II occlusale, tout en permettant un repositionnement incisif mandibulaire.

Phase thérapeutique

Le traitement a débuté par la pose d’un appareil multi-attaches vestibulaire autoligaturant actif .022 x .028 en prescription de Roth, suivie des avulsions de 11, 24, 35, 45.

Le nivellement a nécessité trois arcs en Copper-NiTi (.014/.016 x .022/.019 x .025). Les mécaniques intra arcades (fermeture des espaces) et interarcades (élastiques de tractions intermaxillaires de classe II) ont été effectuées sur des arcs en acier .019 x .025. La gestion asymétrique de la mécanique de rétraction maxillaire a débuté par le recul de 23 (ancrage postérieur dentaire + élastiques intermaxillaires de classe II). Une fois 23 symétrisée avec 14 (substituant la 13), le centrage de 12 a débuté pour le remplacement de la 11. La rétraction du groupe antérieur par un arc à boucles de rétraction en acier .019 x .025 permet d’ajuster le torque radiculo-palatin pour contrer le rabbiting antérieur (fig. 2a-c).

Lors de la phase de finitions, une séance de réévaluation radiographique des axes radiculaires (fig. 3a-b) a permis de corriger les défauts de collage et d’étudier les mouvements squelettiques et dento-squelettiques obtenus.

La gestion occlusale de la substitution est primordiale [2] : 12 a été centrée dans l’espace dévolu à la 11 de façon à réaliser une facette pour augmenter son diamètre mésio-distal ; la pointe cuspidienne de 13 a été meulée et du torque radiculo-palatin a été ajouté de façon à diminuer le bombé radiculaire. 14 joue le rôle d’une canine : l’ajout de torque radiculo-vestibulaire a une double action, à la fois esthétique, pour créer une bosse canine, et fonctionnelle pour ingresser la cuspide palatine, permettant les mouvements de latéralités sans interférences.

Le traitement a duré deux ans et trois mois ; lors de la dépose des attaches, la contention est assurée par un fil tressé plat en acier collé de 33 à 43, ainsi qu’une gouttière thermoformée maxillaire, stabilisant la position de 12 avant la réalisation de la facette.

Discussion

En ce qui concerne les objectifs de traitement, le profil du patient reste pratiquement inchangé avec une compétence labiale au repos (fig. 4a). D’un point de vue occlusal, la correction en classe I d’Angle est obtenue (fig. 4b-c). La difficulté résidait dans la gestion de la substitution (fig. 5) ; outre le manque d’hygiène notable due à une perte de motivation du patient sur la fin de traitement, notons une perte d’alignement de la ligne des collets en regard de 13, ainsi qu’une bosse canine toujours présente. Une correction par chirurgie parodontale permettra la symétrie du sourire et l’intégration prothétique optimale de la restauration de 11 [3] (fig. 6).

La comparaison des téléradiographies de profil et l’analyse de la superposition générale sur les structures stables basi-crâniennes (fig. 7) montrent une absence de croissance antéro- postérieure (pas de changement de l’angle ANB) mais une ouverture du sens vertical (angle FMA passant de 24° à 26°) qui reste sans conséquences esthétiques. L’incisive mandibulaire est repositionnée (angle IMPA passant de 99° à 97°). La rotation horaire du plan palatin, de même que l’égression de l’incisive maxillaire, correspond à l’action des tractions intermaxillaires de classe II.

Conclusion

La substitution de l’incisive latérale impose une synergie orthodontico-prothétique, avec un projet défini de façon à répartir correctement les espaces pour que le chirurgien-dentiste puisse réaliser une prothèse semblable à l’incisive centrale controlatérale. La gestion de la substitution prémolo-canine nécessite une analyse dynamique de l’occlusion avec une fonction de groupe en latéralité travaillante et une absence d’interférences en latéralité non travaillante.

Commentaires