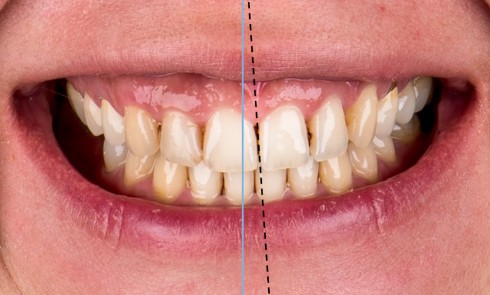

Depuis le 31 octobre 2012, une nouvelle réglementation vient chambouler nos habitudes et nos protocoles d’éclaircissement.

L’orientation thérapeutique de la prise en charge de la dyschromie s’appuie sur son diagnostic étiologique et répond à une méthodologie simple et applicable au quotidien.

De la dent naturelle à la dent dyschromiée

Les propriétés optiques des dents naturelles

La couleur se définit par la teinte, du jaune au jaune orangé au niveau d’une dent ; la saturation quantifie les pigments, du vif au pâle ; la luminosité détermine la lumière réfléchie, du clair au foncé en jouant sur la quantité de blanc qu’elle contient.

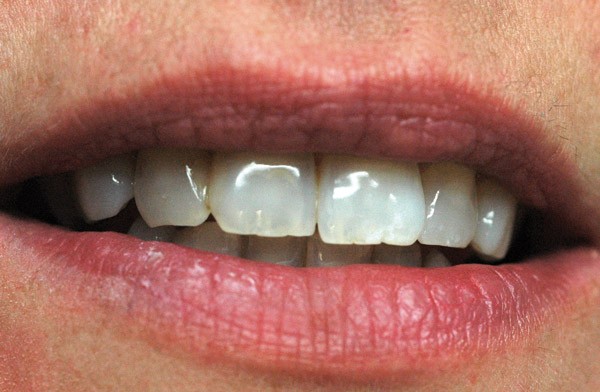

Nos yeux détectent plus les nuances de luminosité que les autres dimensions, elle est donc primordiale dans la définition d’une couleur. La couleur d’une dent se dessine par la superposition de tissus histologiquement et optiquement très différents allant de la pulpe à l’émail. Ces composants évolueront tout au long de la vie dans leur composition et épaisseur.

La saturation et la teinte d’une dent sont apportées par la dentine, mais dépendent de la translucidité et de l’épaisseur de l’émail.

Au fur et à mesure de la vie, l’épaisseur de l’émail diminue, il s’encrasse de chromophores. La dentinogenèse secondaire laisse apparaître une dent plus chromatique. À la suite d’une agression, la dentine réactionnelle génère un tissu plus saturé.

La couleur d’une couronne varie ainsi du bord libre à la zone cervicale, en fonction de la quantité des différents tissus qui la composent. Plus translucide au niveau du bord libre en raison d’une proportion d’émail très importante, la dent est plus opaque au niveau de la zone cervicale, laissant davantage apparaître la dentine.

Les dyschromies dentaires

Les tissus dentaires sont en perpétuel remaniement avec les fluides dans lesquels ils baignent, que ce soit le sang au niveau interne ou la salive au niveau externe [10]. En fonction…