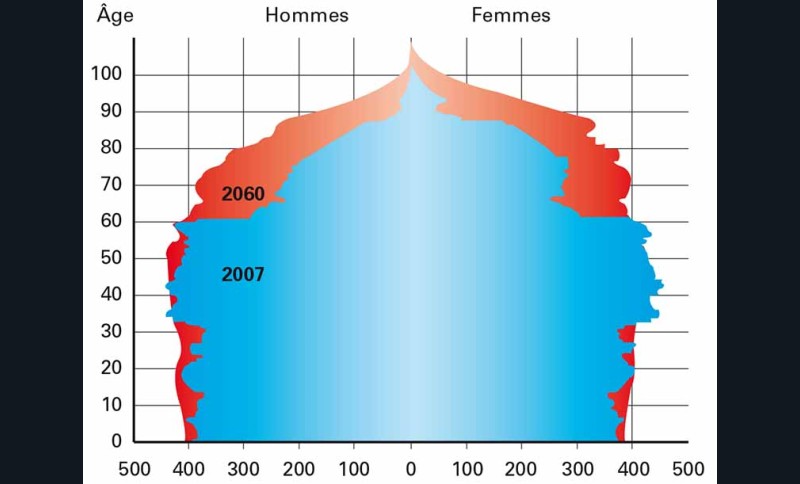

Dès aujourd’hui, la France en plein « papy-boom » doit relever le défi d’une population qui ne cesse d’augmenter en nombre et en âge. Les données de l’INSEE (1) prévoient une croissance importante du nombre de personnes de plus de 60 ans jusqu’en 2035 puis une hausse plus mesurée jusqu’en 2060. La France serait alors composée de 73 millions d’habitants dont un sur trois aurait plus de 60 ans (fig. 1).

Toutes les filières de santé devront faire face à cette profonde évolution de la population et à son cortège de problèmes de santé croissants. La santé bucco-dentaire, indicateur de nutrition, est au cœur du vieillissement (2, 3).

Le praticien doit connaître son patient âgé, évaluer ses modifications physiologiques, pathologiques, son degré d’autonomie et de dextérité manuelle afin de proposer des solutions thérapeutiques adaptées (optimales ou adéquates…).

Même si l’épidémiologie des patients totalement édentés est peu représentée en France, le dernier recensement de la DRASS de 2000 (4) fait état de 6,5 millions de personnes de plus de 70 ans et l’on estime le nombre d’édentés totaux à 5 millions environ, soit à peu près 30 % de nos seniors. Seulement 3 % des personnes de plus de 80 ans présentent une bouche saine et intacte, cette fraction de population étant la plus nécessiteused’hygiène et de soins bucco-dentaires.

Même si l’âge de l’édentement total recule (progrès de la dentisterie), il n’est pas prêt de disparaitre pour les décennies à venir, face à l’augmentation massive des seniors en nombre et en âge. Ce sont donc des patients totalement édentés, plus âgés, vulnérables, précaires, mais néanmoins exigeants que le praticien doit prendre en charge.

Si depuis 2002, son traitement répond généralement à la pose de 2 implants mandibulaires en complément de rétention d’une prothèse amovible complète, pour autant, toutes…