Actuellement, les alliages précieux coulés, les alliages chrome-cobalt, ainsi que le titane, restent les matériaux les plus courants et les plus connus pour la réalisation d’infrastructures prothétiques.

Au cours des quinze dernières années, il est devenu possible de travailler également le dioxyde de Zirconium, et le disilicate de lithium, grâce à la technique CAO/CFAO, en abandonnant peu à peu une grande partie des alliages métalliques du marché et plus précisément, celui des alliages précieux.

Aujourd’hui, de nouveaux matériaux physiologiques, prometteurs pour la réalisation d’infrastructures, nous sont proposés : les polymères à hautes performances.

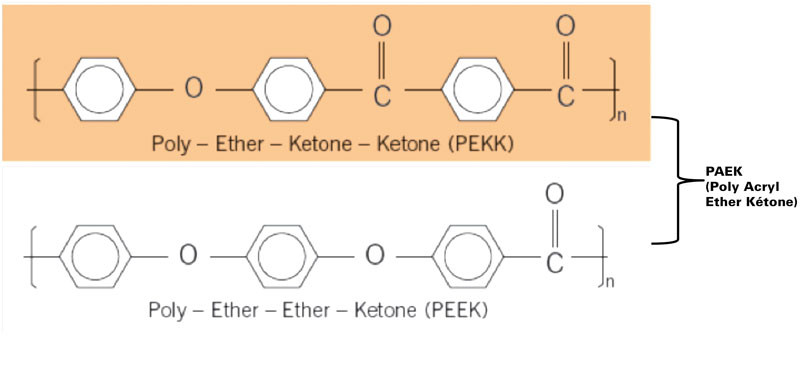

Polymères de hautes performances et de haute technologie à charges céramiques

Nous les connaissons sous les appellations PEEK ou PEKK, sachant qu’ils appartiennent tous les deux à la famille des polyacrylethercétones, ou PAEK (tableau I).

Le matériau PEEK (polyether ketone) est utilisé avec succès depuis de nombreuses années dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Ses propriétés mécaniques et sa biocompatibilité sont des éléments déterminants. Ces polymères de hautes performances et de haute technologie sont employés en médecine humaine pour diverses implantations (prothèses de doigts, éléments intermédiaires cervicaux pour colonne vertébrale, prothèses de hanche…).

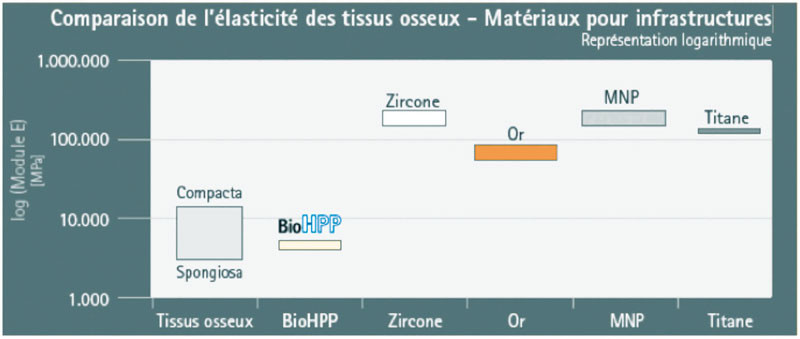

Ils présentent beaucoup de similitudes sur le plan de l’élasticité avec le squelette osseux humain (tableau II).

Propriétés, avantages

Les caractéristiques spécifiques de ce type de matériau réduisent considérablement les pointes de tension à la surface de contact entre l’os et l’implant. Ils présentent donc un grand potentiel en ce qui concerne les infrastructures dans le domaine prothétique odontologique. Leur transparence aux rayons X est également un autre avantage, car, lors de l’exécution de clichés radiographiques, il ne se produit pas de dispersion du rayonnement risquant…