Le domaine de la prothèse maxillo-faciale (PMF) est plutôt mal connu des omnipraticiens qui le considèrent, souvent à raison, comme un exercice hospitalier. En effet, cette discipline, dont le but principal est de restaurer des pertes de substance tissulaires souvent importantes liées à des défauts congénitaux, traumatiques ou en lien avec le traitement de cancers, implique souvent une équipe thérapeutique pluridisciplinaire. Si la majorité des praticiens ne fera jamais de PMF, beaucoup auront sans doute dans leur patientèle des personnes qui en auront besoin, à la suite de cancers oraux notamment. Ils devront alors savoir leur donner les explications nécessaires pour les rassurer, les orienter et parfois assurer le suivi de leur prothèse. Les auteurs de cet article nous proposent donc de mieux comprendre les différents domaines d’application de la PMF, les matériaux qui y sont employés et les perspectives à venir.

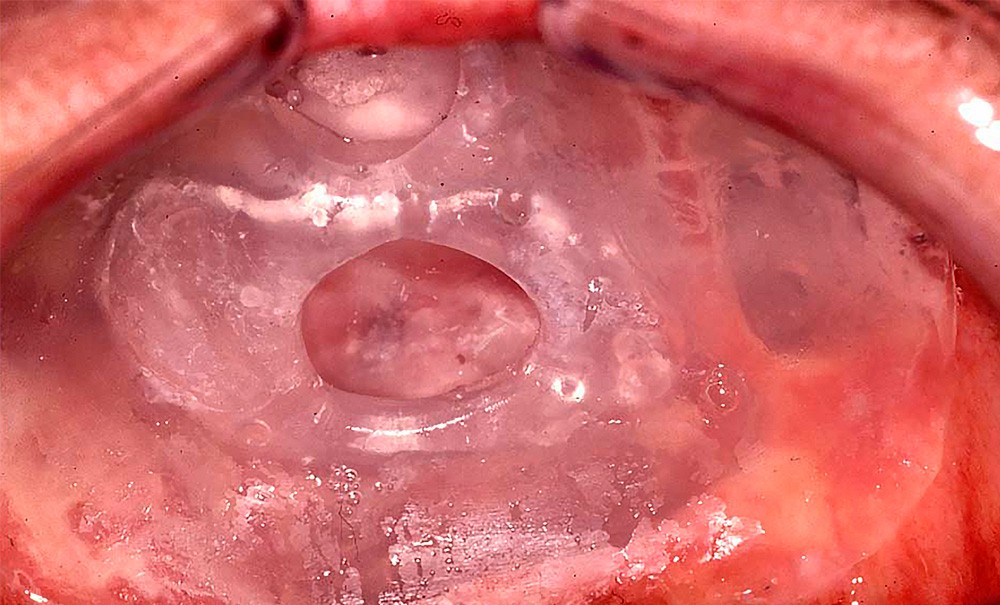

Les auteurs rappellent d’abord l’étendue de ce domaine qui implique l’implantation de substituts artificiels aux structures intra- et extra-orales. Peuvent être concernés les yeux, le nez, les oreilles, les os maxillaire et mandibulaire, les os du crâne ou le palais qui peuvent être partiellement ou totalement altérés.

Les prothèses restauratrices, en particulier les prothèses dentaires, sont alors soutenues ou retenues par des structures telles que des implants dentaires, les tissus résiduels avec parfois le recours à des pâtes adhésives, par les cavités tissulaires ou par les dents résiduelles. Elles ont un impact très important sur l’amélioration de la qualité de vie et l’estime de soi chez les patients souvent traumatisés par ces mutilations. Ces prothèses leur permettent de retrouver une vie sociale et familiale et mettent en jeu toute une équipe thérapeutique coordonnée incluant chirurgien maxillo-facial, chirurgien-dentiste, prothésiste, orthophoniste et psychologue.

À partir de l’étude…