L’esthétique du sourire impose la recherche d’un équilibre entre le parodonte et les dents, d’une harmonie entre le rose et le blanc. Parmi les moyens dont nous disposons dans notre arsenal thérapeutique, cet article propose d’aborder l’allongement coronaire. Cette solution sera détaillée dans ses indications, sa technique chirurgicale et sa planification. Des outils numériques permettent dorénavant une simplification des gestes chirurgicaux ainsi qu’une optimisation des résultats.

Indications

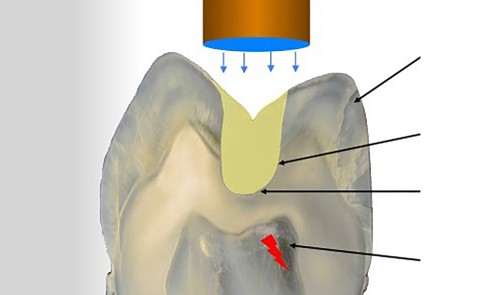

L’allongement de couronnes cliniques sous-entend la soustraction de tissu parodontal mais également, dans les cas plus complexes, de tissu dentaire (émail, voire cément et dentine). Les soustractions de tissu parodontal sont une combinaison de gingivectomie, ostéoectomie et ostéoplastie. L’ostéoectomie est souvent confondue avec l’ostéotomie. L’ostéotomie est une incision osseuse (incision fine au disque dans l’os cortical et spongieux) alors que l’ostéoectomie est une résection osseuse (élimination plus invasive de l’os cortical voire spongieux).

L’ostéoectomie permet de corriger et de réduire les défauts de l’os alvéolaire tandis que l’ostéoplastie désépaissit et remodèle l’os alvéolaire sans toucher l’os support de la dent.

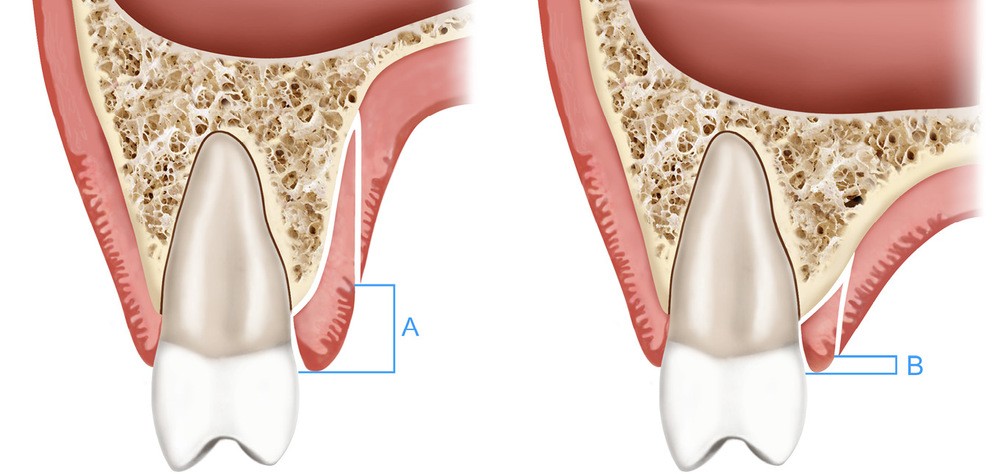

Lors de l’élimination du tissu parodontal, il est primordial de respecter l’espace biologique, désormais nommé « attache supra-crestale » [1]. Distance comprise entre le fond du sulcus dentaire et le sommet de la crête osseuse, elle varie de 2 à 5 mm en fonction des patients et du type de dents. Après une chirurgie, il faut compter six mois pour que l’attache supra-crestale cicatrise et se stabilise à sa dimension initiale préopératoire.

Il est important de vérifier la quantité de gencive attachée résiduelle après la gingivectomie. On considère qu’une bande de 3 mm minimum de gencive attachée assure la stabilité d’une dent restaurée sur l’arcade. Ainsi…