Avant le développement des systèmes adhésifs il y a une trentaine d’années, les restaurations indirectes au niveau des secteurs latéraux étaient principalement réalisées en alliage métallique et scellées à l’aide d’un ciment oxyphosphate. Ces solutions prothétiques ont des principes de préparations spécifiques et des résultats probants quant à leur précision d’adaptation et à leur longévité (1-3). Parallèlement à l’évolution des techniques de collage, différents types de céramique ont été élaborés. En raison des résultats cliniques non satisfaisants obtenus avec les premières céramiques (4-6), les industriels ont mis au point des vitrocéramiques renforcées par de la leucite, destinées à être pressées, qui peuvent être maquillées et constituer l’intégralité de la pièce prothétique ou utilisées en tant qu’armature destinée à être stratifiée secondairement. Simultanément, des techniques basées sur la conception et la fabrication assistée par ordinateur (CFAO) ont été proposées pour l’usinage soustractif de blocs de céramique préfabriqués. Des études cliniques prospectives à long terme confirment, après 12 ans d’observation, le succès clinique de l’IPS Empress (vitrocéramique pressée renforcée à la leucite) collée au niveau des secteurs latéraux (5-7, 9).

Pour les systèmes CFAO, en conception et fabrication au fauteuil avec le système CEREC, de très bons résultats sont documentés pour des périodes d’observation de 8 ans (10), 15 ans (11) et 18 ans (12). Sur ces bases, l’indication des inlays-onlays céramiques en secteurs latéraux est reconnue dans de nombreuses études cliniques et de laboratoire (5-7-13-18).

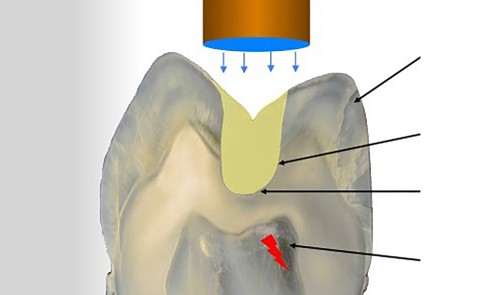

Comprendre et identifier les fractures de céramique

L’agencement chimique des céramiques et des métaux est fondamentalement différent. En raison de leurs réseaux cristallins réguliers et des liaisons métalliques des atomes, les métaux subissent une déformation…