Depuis peu, l’analyse des résultats à long terme montre qu’une perte osseuse progressant en direction apicale autour des implants en fonction est malheureusement fréquente et que la prévalence de ce que l’on appelle aujourd’hui les péri-implantites est très élevée.

Rappel sur les péri-implantites

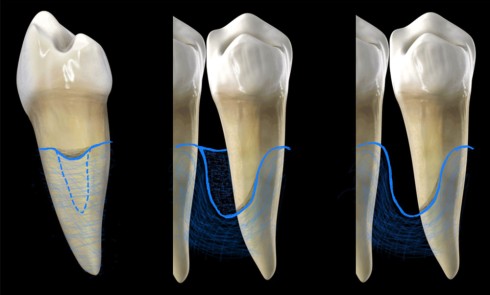

Les péri-implantites sont des maladies inflammatoires d’origine infectieuse qui se manifestent cliniquement par une inflammation des tissus mous, avec un saignement au sondage et/ou parfois une suppuration, ainsi qu’une perte d’attache et une profondeur de poche au sondage supérieure à 5 mm. Radiographiquement, cet état se manifeste par l’existence d’une perte osseuse, correspondant à une exposition de plusieurs spires de l’implant (fig. 1).

Les examens microbiologiques permettent de confirmer l’étiologie infectieuse de ces péri-implantites et de détecter la présence de bactéries pathogènes telles que Aa, Piet Pg, qui sont les mêmes que celles que l’on peut rencontrer dans les cas de parodontite les plus sévères [4].

La plupart des études réalisées sur l’étio-pathologie de ces maladies péri-implantaires ont mis en évidence de nombreuses analogies avec les maladies parodontales. Néanmoins, il a été démontré que, pour un même degré d’atteinte, la taille de l’infiltrat inflammatoire autour des lésions péri-implantaires est nettement supérieure à celle de l’infiltrat autour des lésions parodontales, et que la progression des lésions péri-implantaires est plus rapide que celle des lésions parodontales [3].

Selon les études épidémiologiques dont nous disposons aujourd’hui, la prévalence des péri-implantites varie, surtout en fonction des durées d’observation. Pour certains auteurs, elle serait de 9 % à cinq ans [11], mais une revue systématique de la littérature réalisée à l’occasion du 11e European Workshop of Periodontology affirme…