Résumé

Ce rapport de cas pose la question des possibilités et des limites des bridges collés cantilevers postérieurs en céramique sur un patient présentant un double édentement (23 et 26) avec une contre-indication à l’implantologie. Le principal enseignement de ce cas est qu’il est possible, malgré des facteurs défavorables sur le plan parodontal, de remplacer 2 dents aussi stratégiques que la canine et la première molaire au sein du même quadrant avec des simples collages. Le résultat obtenu, après 3 ans et demi de recul, répond aux impératifs biologique, fonctionnel, mécanique et esthétique.

C’est dans cet esprit et avec cette formalisation [8] en 13 points que nous présentons ce 4e volet de notre série d’articles sur les bridges collés cantilevers postérieurs en céramique. L’objectif est de continuer à contribuer à mieux faire connaître cette nouvelle thérapeutique qui est incontournable, en particulier dans ce cas clinique.

Introduction

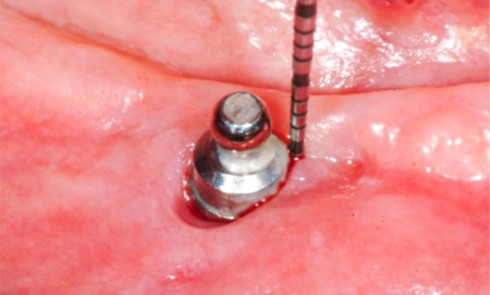

Un patient de 54 ans, est adressé par son dentiste en raison de la perte récente de 63 avec une 23 incluse. Il recherche une alternative à l’implantologie en raison d’une contre-indication liée à sa prothèse valvulaire [9]. Bien que cette contre-indication médicale ne soit plus absolue [10], l’inclusion de la canine permanente renforce la contre-indication clinique.

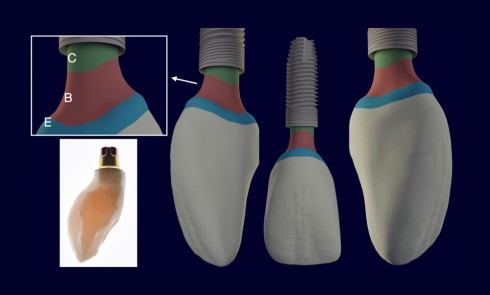

En dehors de l’implantologie, trois options s’offrent à nous : le bridge traditionnel qui semble trop invasif, même s’il n’est pas considéré comme obsolète [11, 12], le bridge collé sur inlays [13] et, plus récemment, le bridge collé cantilever postérieur en céramique.

Le bridge collé sur inlay est moins invasif comparativement au bridge traditionnel périphérique, mais d’une part il ne se prête pas très bien à la préparation d’un inlay sur une latérale, et d’autre part il présente de nombreuses complications [14] (décollement partiel, fracture de l’infrastructure ou chipping…