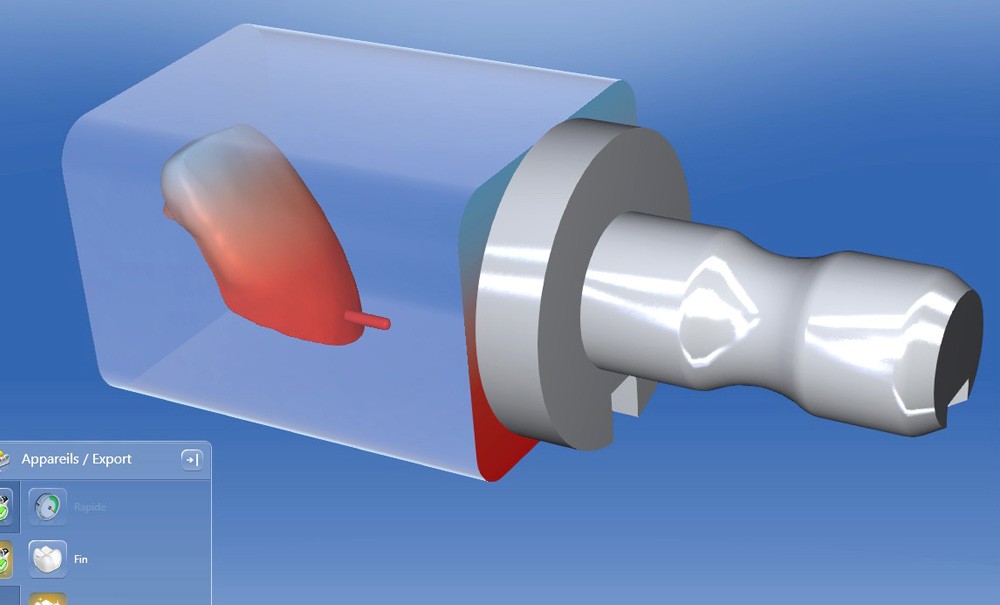

Lorsque Werner Mörmann et Marco Brandestini ont développé le concept de CFAO directe en 1986, leur objectif était de réaliser dans la séance des restaurations partielles de type inlays/onlays en alternative aux restaurations directes (le plus souvent à l’amalgame d’argent). À cette époque, les restaurations partielles réalisées de façon artisanale souffraient d’une mauvaise réputation, directement liée aux faibles propriétés mécaniques des céramiques feldspathiques et composites de laboratoire employées. La fabrication additive (impression 3D) n’étant pas encore développée dans les années 80, c’est la fabrication soustractive par meulage qui a été mise en œuvre pour les premières machines-outils à commande numérique utilisées en CFAO dentaire.

Pour Mörmann et Brandestini, le choix du matériau restaurateur s’est rapidement porté sur la céramique feldspathique. En effet, la fabrication industrielle de blocs de céramique permet d’obtenir un matériau parfaitement homogène et exempt de porosités, deux fois plus performant mécaniquement que son homologue artisanal. De plus, l’usinage par meulage ne modifie quasiment pas les propriétés mécaniques initiales des céramiques. La CFAO directe a donc largement contribué au développement des restaurations partielles en céramique.

Les progrès technologiques et le développement de nouveaux biomatériaux ont permis d’élargir le champ d’application de la CFAO directe aux couronnes, facettes et bridges de petite étendue.

Aujourd’hui, en fonction du contexte clinique, plusieurs types de céramique peuvent être utilisés en CFAO directe. Nous les détaillons ci-après.

Les différents types de céramique

Les céramiques feldspathiques

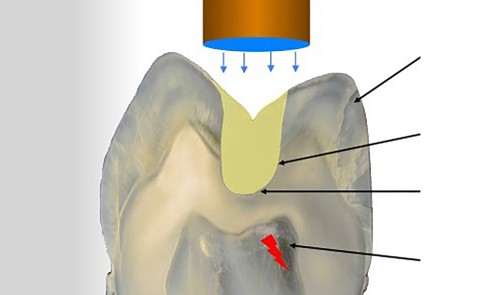

Céramiques à phase vitreuse contenant 15 à 20 % de cristaux d’albite ou de leucite, les céramiques feldspathiques présentent une très bonne usinabilité par meulage à l’aide de fraises diamantées sous irrigation.