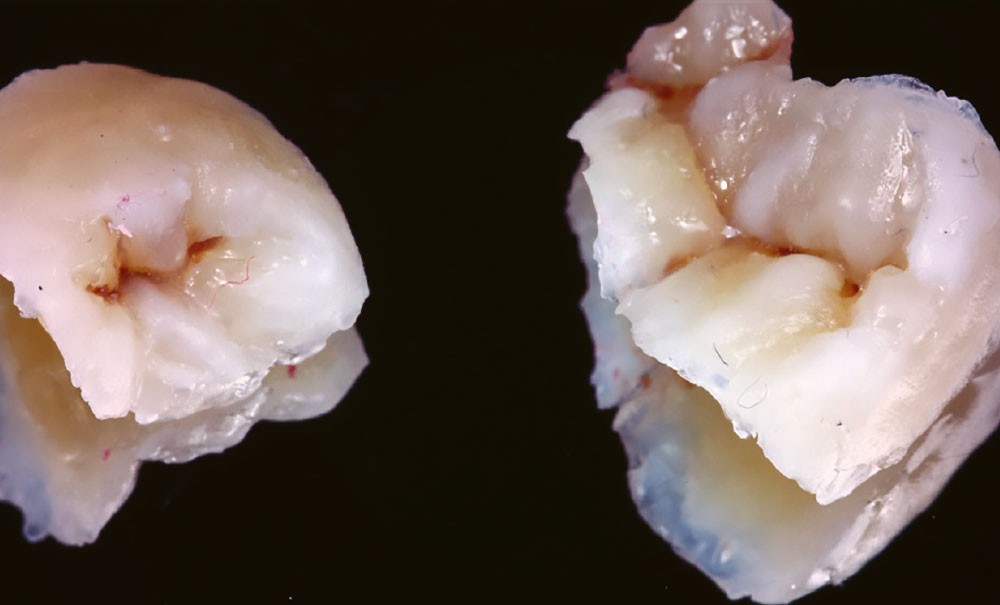

La technique de réalisation des inlays/onlays composite en technique semi-directe n’est pas récente, ayant été décrite pour la première fois à la fin des années 1980 [1]. Le manque de reproductibilité de cette technique d’antan très opérateur dépendante et l’image néfaste de « sous-inlays de laboratoire », n’ont pas rendu cette technique très populaire. L’avènement de la CFAO semble rendre totalement obsolète cette technique en remplaçant une partie du temps de travail au fauteuil par du temps « machine » chair-side. Récemment, et après une traversée du désert de plus de vingt ans, cette technique fait de nouveau parler d’elle dans la littérature avec des publications de qualité [2-4]. L’évolution des résines composites à disposition du chirurgien-dentiste est telle que leur résistance à l’usure se rapproche de plus en plus des résines dites « de laboratoire » [5,6]. Des silicones de confection de modèle spécialement dédiés à cet usage sont maintenant disponibles sur le marché. Avec l’utilisation de ces nouveaux matériaux et avec l’aide de quelques astuces, cette technique s’installe plus que jamais dans l’arsenal thérapeutique du chirurgien-dentiste contemporain.

Cet article a pour objectifs de proposer un protocole étape par étape pour réaliser des inlays et onlays en technique semi-directe, de mettre en avant les points sensibles et d’apporter des solutions cliniques concrètes.

Quel est le principe du semi-direct ?

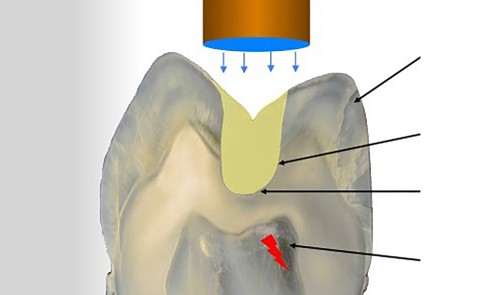

Quand on parle de restaurations en composite, la technique semi-directe a pour avantage de proposer au patient une restauration ayant les principaux avantages d’une pièce indirecte conventionnelle, préparée et collée en une seule séance clinique, et sans passer par un laboratoire de prothèse ou une usineuse FAO [7,8]. Dans cette technique, le praticien va fabriquer la pièce prothétique en chair-side, c’est-à-dire tout en gardant le patient…