L’usure dentaire est un phénomène multifactoriel, progressif et irréversible, résultant de la perte des tissus durs de la dent en dehors de tout processus carieux. Elle résulte de processus mécaniques (attrition, abrasion) et/ou chimiques (érosion), souvent associés dans les formes sévères [1-3]. L’évolution des modes de vie, notamment la consommation croissante de boissons acides, les troubles alimentaires, ou encore le stress lié au bruxisme, contribue à l’augmentation de ces cas. Le praticien est alors confronté à des situations cliniques complexes, où les dents ont subi une perte importante de structure, entraînant des altérations fonctionnelles (perte de dimension verticale d’occlusion – DVO, troubles du guidage, douleurs musculaires) et esthétiques (raccourcissement incisif, transparence, fissures).

Dans les formes débutantes à modérées, les techniques restauratrices directes sont souvent suffisantes, notamment les composites micro-hybrides usinés ou non [4, 5]. Mais dans les formes avancées, ces solutions montrent leurs limites en termes de durabilité, de résistance mécanique et de restitution esthétique. Les restaurations indirectes collées, notamment en céramique ou en Polymer-infiltrated Ceramic Network, matériaux dits hybrides associant de la céramique et des matériaux composites (par exemple Enamic®, Vita), se sont imposées comme une solution thérapeutique de choix, permettant de restaurer les fonctions occlusales, l’esthétique et la biologie tout en minimisant l’invasion tissulaire [6, 7].

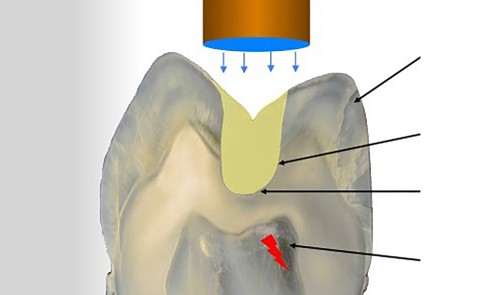

Le développement de techniques comme le mock-up fonctionnel, les préparations à travers le masque, ou encore l’utilisation de matériaux céramiques à haute résistance comme le disilicate de lithium, permet aujourd’hui une prise en charge fiable et reproductible de ces situations [8].

Nous proposons dans les pages qui suivent une synthèse clinique et thérapeutique fondée sur la littérature et l’expérience…