La réalisation de restaurations prothétiques partielles collées s’est imposée depuis plusieurs années dans la reconstruction des dents postérieures (molaires et prémolaires) délabrées.

En céramique ou en composite, les inlays-onlays permettent de restaurer les dents de manière fiable, durable, esthétique et économe en tissu dentaire sain. La pérennité de ces techniques de collage indirect postérieur est bonne.

Dans une méta-analyse, Abduo [1] rapporte des taux de succès de deux à cinq ans de 91-100 % et au-delà de cinq ans de 71-98,5 %. C’est une alternative thérapeutique de plus en plus choisie aux dépens des couronnes périphériques conventionnelles, car elle permet une économie tissulaire importante, respectant ainsi le concept de gradient thérapeutique [2]. Pour des pertes de substance moyennes (perte d’une cuspide et/ou d’une crête marginale) ces techniques indirectes doivent être préférées aux techniques directes car elles permettent des restaurations plus anatomiques et plus pérennes dans le temps.

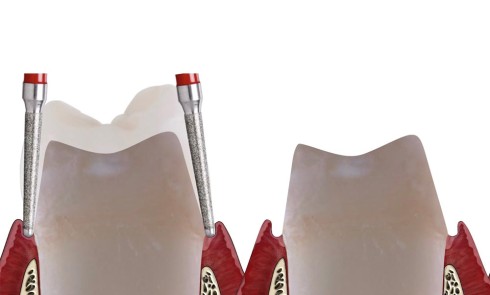

La localisation infra-gingivale des limites de préparation, au niveau du sulcus ou de l’attache supra-crestale (espace biologique) est une difficulté fréquemment rencontrée. C’est par exemple souvent le cas lors d’une reprise carieuse sous un soin déjà existant localisé en proximal d’une dent. Cela complique la mise en œuvre, notamment lors des phases d’empreinte ou d’isolation avec un champ opératoire et de collage. La mise en place d’une digue étanche permet d’obtenir des conditions optimales de collage (réduction de l’humidité et accès visuel et instrumental amélioré) ; celle-ci est parfois très difficile si les limites cervicales sont sous-gingivales.

Deux techniques se révèlent être aujourd’hui des solutions fiables pour pallier ce problème : la remontée de marge et l’élongation coronaire chirurgicale. La remontée de marge ou DME (Deep Margin Elevation) a été décrite par Dietschi, Spreafico et Magne [3,4]. Elle consiste à relocaliser la limite cervicale à l’aide d’un matériau placé dans la partie profonde afin de repositionner la limite légèrement en supra-gingival permettant ainsi de faciliter les étapes de fin de traitement.

La technique d’élongation coronaire chirurgicale consiste à déplacer l’attache épithélio-conjonctive apicalement à la limite de préparation en réalisant un lambeau de faible étendue associé généralement à une ostéoplastie et une gingivectomie à biseau interne. D’autres techniques comme l’extrusion chirurgicale ou orthodontique existent mais sont peu employées en pratique courante.

Dans une première partie de cet article, une revue de la littérature permet de comparer les deux techniques afin de les évaluer. Dans une seconde partie, deux cas cliniques décrivent en détail la remontée de marge et l’élongation coronaire pour les restaurations partielles collées postérieures.

Comparaison remontée de marge-collage direct à la dentine

Adaptation marginale

La plupart des études comparatives in vitro montrent que, dans le cadre d’un protocole de collage conventionnel, il n’y a pas de différence d’adaptation marginale entre une restauration placée directement au contact dentinaire et une restauration collée sur un composite de DME [5-7]. Lors de la réalisation d’une remontée de marge, l’application du composite en plusieurs incréments semble augmenter l’intégrité marginale de la restauration prothétique collée [5,8].

Force de liaison

Une étude montre que la remontée de marge augmente la résistance à la traction et donc l’adhésion de la pièce prothétique, puisqu’une bonne interaction existe entre le composite et la colle prothétique [9]. Cet effet positif est à moduler selon le type de colle. À l’inverse, aucune différence n’est à constater concernant la susceptibilité à la fracture pour un collage sur la dentine ou sur une remontée de marge [6].

Comparaison remontée de marge – élongation coronaire

La remontée de marge et l’élongation coronaire étant caractérisées par des critères différents, leur comparaison s’appuie essentiellement sur la réponse parodontale. Les résultats suivants sont intéressants car obtenus à partir d’études cliniques.

Présence de plaque dentaire

Toutes les études indiquent que les techniques d’élongation coronaire ou de remontée de marge n’affectent pas la quantité de plaque supra-gingivale [10-19]. Une étude compare les deux protocoles et conclut à une absence de différence significative à 45, 90 et 180 jours [10].

Indices gingivaux

De même, les indices gingivaux ne semblent pas être influencés par une remontée de marge ou une restauration placée après réalisation d’une élongation coronaire [11,17-23]. Un article établit qu’en regard d’une restauration infra-gingivale, l’indice gingival est significativement plus important que pour une restauration supra-gingivale [20]. En dépit de ce dernier résultat et compte tenu du nombre de résultats en faveur d’une absence de différence significative, les deux techniques ne semblent pas influencer l’indice gingival.

L’indice de plaque et l’indice gingival ne sont pas des facteurs qui permettent de mettre en avant l’une des techniques par rapport à l’autre.

Saignement au sondage

Les résultats concernant le saignement au sondage en regard d’une DME sont controversés. Certains auteurs signalent une augmentation du saignement au sondage, tandis que d’autres affirment l’absence d’influence d’une restauration infra-gingivale sur le saignement au sondage [10-13]. Les résultats concernant l’élongation coronaire sont concordants et ne montrent pas d’incidence sur le saignement [10,14,15,17]. Cela tend à prouver une plus grande régularité des résultats obtenus par l’élongation coronaire.

Profondeur de sondage

Suite à une élongation coronaire, certaines études montrent une diminution immédiate de la profondeur de sondage après la chirurgie, qui tend ensuite à revenir aux valeurs initiales [10,14,15,17,23]. D’autres études montrent l’absence de différence significative entre les valeurs initiales et les valeurs à six mois [16,18,24] ou à douze mois [19]. De même, il n’y a pas de différence significative de profondeur de sondage au niveau de restaurations infra-gingivales par rapport à des dents non restaurées [13]. Santos et coll. [12] confirment ce résultat au cours d’une étude avec six mois de suivi. L’étude de Oppermann et coll. [10] comparant la DME et l’élongation coronaire ne rapporte aucune différence significative quant à la profondeur de sondage entre ces deux techniques. L’évolution de la profondeur de sondage n’est pas influencée par l’une ou l’autre des techniques.

Perte d’attache

Les résultats des études concernant l’élongation coronaire sont en accord et affirment l’augmentation de la perte d’attache suite à cette chirurgie [14,16,18,23]. Les résultats cliniques obtenus suite à une DME sont hétérogènes avec soit un maintien des valeurs initiales de la perte d’attache [10], soit une tendance à l’augmentation de la perte d’attache qui se stabilise au cours du temps [20].

Respect de l’attache supra-crestale

Globalement, les auteurs s’accordent à dire qu’il y a une diminution de la hauteur de l’attache supra-crestale après une élongation coronaire mais que celle-ci est rétablie entre six semaines et six mois [16,23,24]. En conséquence, si des marges restauratrices doivent être placées près de la crête alvéolaire, une chirurgie d’allongement de la couronne doit être considérée comme assurant une structure dentaire adéquate tout en assurant l’intégrité de l’attache supra-crestale.

Remontée de marge et caries secondaires

Un lien entre la présence de DME et l’apparition de caries secondaires sous ces restaurations est difficile à établir compte tenu du faible nombre d’articles traitant ce sujet et du nombre important de facteurs individuels intervenant dans le développement carieux. Ces facteurs peuvent être l’hygiène bucco-dentaire, la composition du fluide gingival, les habitudes alimentaires…

La tendance qui se dégage malgré les contradictions sur ce sujet est donc que la DME est bien tolérée par le parodonte d’un point de vue clinique. Cependant, quelques auteurs signalent qu’en présence d’une DME, l’indice gingival est moins favorable [20] ou que le saignement au sondage est plus important [11].

L’élongation coronaire ne montre également aucune réponse parodontale délétère, exceptée l’augmentation de la perte d’attache inhérente à l’acte chirurgical. Le remodelage parodontal qui en résulte permet néanmoins un retour aux valeurs initiales. Une période allant de six semaines à six mois serait nécessaire à ce remodelage parodontal.

La réussite du traitement prothétique, que celui-ci soit réalisé avec une DME ou une élongation coronaire, est intimement liée à la maintenance parodontale personnelle et professionnelle.

Le faible nombre de sujets étudiés et les données statistiques difficilement concluantes ne donnent pas un niveau de preuve scientifique élevé pour synthétiser de manière claire les résultats. De plus, la remontée de marge ayant été décrite récemment, un petit nombre de travaux ont été réalisés concernant sa réussite à long terme. Le recul nécessaire à sa comparaison avec l’élongation coronaire a manqué à l’argumentation. De même, peu de restaurations prothétiques partielles sont collées en secteur postérieur suite à une élongation coronaire. La littérature à ce sujet n’est donc pas conséquente. Cela souligne la nécessité de mener des études supplémentaires.

Cas clinique n° 1 : remontée de marge

Présentation de la situation clinique

Un patient de 52 ans consulte pour des douleurs dans le secteur 4. Il se plaint de sensibilités au sucre et de bourrages alimentaires. Des soins anciens réalisés à l’amalgame sont détériorés et fracturés sur les dents 46 et 47 (fig. 1). En raison de l’oxydation des amalgames, les dents sont dyschromiées. Les tests de vitalité pulpaire sont normaux. Globalement, le patient est en normocclusion et le parodonte est sain.

La radiographie rétroalvéolaire montre une restauration débordante avec une reprise carieuse en mésial de la 47 (fig. 2). Le volume des chambres pulpaires est diminué avec disparition totale des cornes pulpaires au niveau de la 47 et partielle au niveau de la 46. La lamina dura au niveau de l’espace interdentaire n’est pas régulière, laissant penser à des antécédents de bourrage alimentaire.

Les objectifs du traitement sont : traiter la lésion carieuse, recréer un point de contact entre 46 et 47, améliorer l’esthétique et la fonction et préserver la substance dentaire saine.

Les caries secondaires se développent principalement chez les patients à haut risque carieux. Il convient donc de s’assurer que les facteurs de risque (hygiène bucco-dentaire, alimentation) sont sous contrôle avant de commencer les thérapeutiques restauratrices.

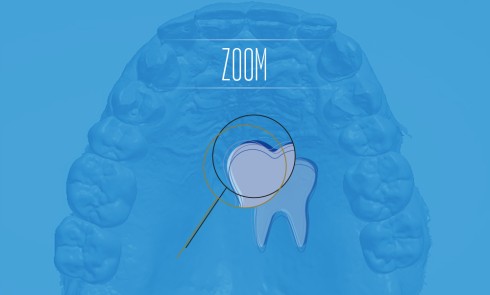

Remontée de marge

Après pose de la digue de 44 à 48, la dépose des anciennes restaurations en amalgame et le curetage carieux sont réalisés. Une matrice circonférentielle (Automatrix, Caulk) est mise en place sur 47, puis un coin de bois est inséré entre 46 et 47 (fig. 3).

Une couche hybride est réalisée au niveau de la dentine avec un système adhésif de type M&R 3 (mordançage et rinçage en trois étapes) (Optibond FL, Kerr).

La remontée de marge et le comblement des contre-dépouilles sont effectués avec un composite conventionnel de restauration. Une préparation pour onlays en céramique est ensuite conduite sur ces deux dents (fig. 4 et 5).

L’empreinte mandibulaire est réalisée avec un silicone PVS (polyvinylsiloxane) en double mélange en un temps et l’empreinte antagoniste avec de l’alginate. Au laboratoire, après traitement des empreintes, les deux pièces sont réalisées par pressée en disilicate de lithium (IPS e.max Ivoclar Vivadent) puis maquillées (fig. 6).

Collage des pièces prothétiques

Les onlays sont essayés cliniquement. L’anatomie, l’adaptation et les points de contact sont vérifiés et validés. Un champ opératoire est mis en place de 44 à 48, afin d’optimiser les conditions d’assemblage.

Au niveau des intrados prothétiques, le protocole de traitement est réalisé : mordançage à l’acide fluorhydrique (UltraEtch, Ultradent) pendant 20 secondes, rinçage, séchage, application d’un silane (Silane, Ultradent) pendant 1 minute et séchage.

Les dents 46 et 47 sont sablées (oxyde d’alumine 50 µm), les surfaces amélaires sont mordancées et rincées puis un adhésif universel (G-Premio BOND universel, GC) est appliqué sur toute la surface de préparation. Un polymère de collage dual (GC G-CEM LinkForce Ace, GC) est utilisé pour l’assemblage.

Les onlays sont insérés avec la colle appliquée au niveau des intrados. Les excès sont éliminés par essuyage à l’aide de microbrush et de fil interdentaire. De la glycérine est appliquée au niveau des joints pour empêcher la formation d’une couche d’inhibition et une photopolymérisation de 40 secondes est effectuée sur chaque face.

Une lampe à photopolymériser puissante et à large spectre (Valo, Ultradent) est utilisée afin d’optimiser la photopolymérisation.

L’occlusion est contrôlée afin de s’assurer de la bonne intégration des pièces dans l’OIM (occlusion d’inter-cuspidie maximum) du patient en évitant toute interférence lors de l’occlusion dynamique. Une radiographie rétroalvéolaire de contrôle permet de vérifier l’absence d’excès de composite en interdentaire (fig. 7). Un polissage soigneux des joints de collage termine la séance (fig. 8).

Cas n° 2 : élongation coronaire chirurgicale

Présentation de la situation clinique

Une patiente de 50 ans consulte pour des douleurs au niveau du secteur 1. Des restaurations à l’amalgame réalisées à l’adolescence au niveau des prémolaires sont délabrées (fig. 9). L’amalgame mésio-occluso-distal sur la 14 présente une fracture au niveau de l’isthme.

À la radiographie rétroalvéolaire, une reprise carieuse dont la limite cervicale se trouve dans l’attache supra-crestale est objectivée sur la 15. Les chambres pulpaires de 14 et 15 sont minéralisées (fig. 10) et les tests de vitalité pulpaire sont normaux.

Les objectifs du traitement sont : traiter les caries et remplacer les restaurations existantes par des onlays, afin d’améliorer leur étanchéité et leur intégration anatomique et esthétique.

La décision est prise de réaliser une élongation coronaire chirurgicale dans le but de relocaliser la limite cervicale en supra-gingival en réalisant un déplacement apical de l’attache supra-crestale.

Le choix de cette technique est motivé par la difficulté de réalisation des remontées de marge, étant donné la relative proximité radiculaire et la localisation de la limite cervicale assez apicale au niveau de 14.

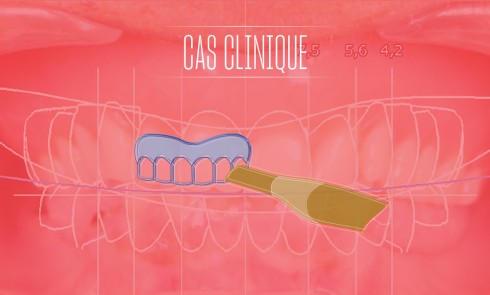

Élongation coronaire

Les amalgames sont déposés sous digue. Un lambeau limité à l’espace interdentaire est levé et une ostéoplastie conduite à l’aide d’une fraise chirurgicale. Des sutures en point de matelassier vertical sont ensuite réalisées pour repositionner le lambeau (fig. 11) avant de mettre en place une restauration provisoire en résine bis-acryl (Luxatemp, DMG).

Après une semaine, les préparations pour onlays (fig. 12 et 13) sont effectuées après dépose de la restauration provisoire et mise en place d’un champ opératoire. Les contre-dépouilles sont comblées par du composite. La paroi résiduelle de la cuspide vestibulaire de la 14 étant trop fine (inférieure à 2 mm), elle est réduite.

Assemblage des onlays

Après réalisation des pièces au laboratoire en disilicate de lithium maquillé (fig. 14), ces dernières sont essayées cliniquement. Les intrados prothétiques sont traités, un champ opératoire est mis en place et les surfaces dentaires sont préparées (cf. protocole du cas clinique n° 1).

Les onlays sont ici collés à l’aide d’un composite de restauration chauffé (fig. 15). Après insertion complète des pièces, les excès de composite sont éliminés. Un temps de photopolymérisation long de deux minutes par face est appliqué, étant donné l’absence d’auto-initiation de polymérisation des composites conventionnels.

Une radiographie rétroalvéolaire de contrôle objective l’absence d’excès de composite en interdentaire (fig. 16 et 17).

Ces deux techniques sont fiables et présentent de bon taux de succès. Le choix clinique entre la remontée de marge ou l’élongation coronaire s’effectue au cas par cas. Il doit être bien réfléchi, en prenant en compte les difficultés cliniques rencontrées et l’expérience du praticien.

Conclusion

Au terme de l’étude de la littérature, il est difficile d’établir une réelle supériorité de l’une des techniques sur l’autre. Le choix thérapeutique adéquat doit se faire au cas par cas.

Si l’élongation coronaire est une technique permettant une procédure optimale de collage d’un onlay initialement situé en infra-gingival, la remontée de marge, technique plus novatrice, permet de diminuer l’impact tissulaire lié à l’élongation coronaire, ce qui en fait une alternative digne d’intérêt.

Les auteurs remercient le laboratoire Eric Porin pour la réalisation des pièces prothétiques présentées dans cet article.

|

Auto-évaluation |

|

|

|

1. La présence de limites cervicales sous-gingivales lors de la réalisation d’inlay-onlays ne pose pas de problème clinique. |

||

|

2. Deux techniques sont possibles en pratique courante dans ce type de situation : la remontée de marge et l’élongation coronaire chirurgicale. |

||

|

3. Ces deux techniques permettent de faciliter les étapes de réalisation des inlay-onlays (empreinte, mise en place de la digue, collage, finitions). |

||

|

4. Les inlay-onlays réalisés avec une remontée de marge présentent un taux de reprises carieuses plus élevé que ceux réalisés après élongation coronaire. |

||

|

5. La littérature scientifique n’est pas abondante sur ce sujet et ne permet pas de tirer des conclusions claires ; le choix entre ces deux techniques sera essentiellement guidé par l’expérience clinique du praticien. |

Commentaires