Les restaurations partielles sont toujours plus d’actualité grâce aux progrès du collage, des matériaux et de la préservation tissulaire. Dans le secteur postérieur, elles peuvent être réalisées avec différents matériaux, en particulier les céramiques, les composites et les alliages, que nous n’évoquerons que très brièvement du fait de l’augmentation de la demande esthétique des patients d’une part, et du prix des métaux précieux, d’autre part. Face à une perte de substance modérée, nous sommes donc confrontés en clinique à la question : vaut-il mieux réaliser une restauration partielle en céramique ou en composite ? Dans les deux premières parties, nous préciserons quels sont les différents composites et céramiques qui permettent de réaliser des restaurations partielles et donnerons quelques éléments de choix parmi ces matériaux. Dans la troisième partie, nous verrons quels sont les éléments cliniques qui peuvent orienter notre choix.

Quelles céramiques pour des inlays-onlays ?

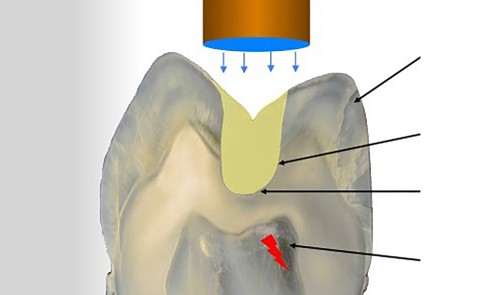

Deux caractéristiques structurales essentielles expliquent les propriétés mécaniques des céramiques : la proportion de cristaux et la proportion de défauts ou porosités. En effet, le principal échec rencontré avec les restaurations en céramique est la fracture ; or les défauts et porosités sont des sites d’initiation de fracture, tandis que les cristaux vont s’opposer à la propagation de fractures (1).

Les céramiques les plus utilisées sont celles à matrice vitreuse, notamment parce qu’elles présentent une excellente aptitude au collage. Au sein des céramiques vitreuses, on peut distinguer deux sous-familles : les céramiques d’émaillage et les vitrocéramiques.

Les céramiques d’émaillage sont obtenues par un montage artisanal de poudres qui présentent un taux de défauts et porosités élevé et comprennent peu de cristaux. Elles ne doivent donc pas être utilisées pour réaliser des restaurations partielles…