Contexte

Les récessions gingivales (RG) désignent l’exposition de la racine dentaire, résultant de la migration apicale du rebord gingival au-delà de la jonction émail-cément (JEC) [1]. Le traitement chirurgical des RG, souvent motivé par une demande esthétique et/ou des sensibilités dentaires associées, vise à recouvrir la racine exposée, renforcer les tissus mous et améliorer l’esthétique. Dans la cavité buccale, le risque de RG varie selon la localisation dentaire : il est 3 fois plus élevé à la mandibule qu’au maxillaire et 25 fois plus élevé au niveau des incisives que des molaires [2]. De ce fait, le secteur antérieur mandibulaire (SAM) présente un risque de RG supérieur aux autres sextants, concentrant 30 à 50 % des cas de RG [3]. Ce ce risque augmenté est lié à la combinaison fréquente, dans cette zone, de plusieurs facteurs de prédisposition, tels qu’un phénotype gingival fin, un vestibule peu profond, des malpositions dentaires et la présence de brides et freins traumatiques [4]. Ces particularités anatomiques affectent également la prédictibilité du traitement des RG dans le SAM, où les taux de recouvrement complet varient de manière importante (de 25 % à 67 %) [5, 6].

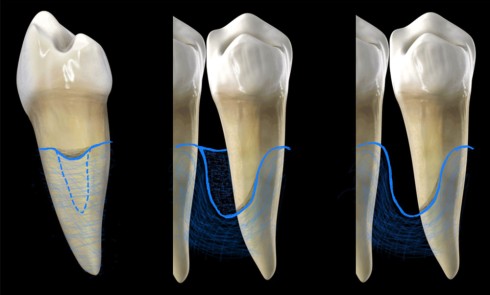

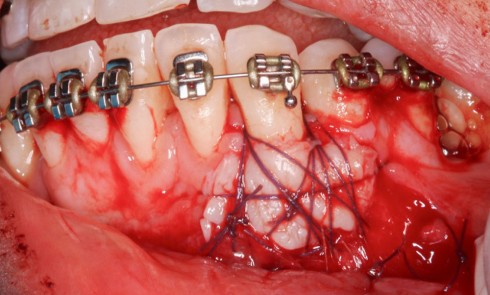

Parmi les chirurgies de recouvrement radiculaire, le concept du « tunnel » (TUN) englobe un ensemble de lambeaux spécifiques dont le principe commun est la préservation de l’intégrité des papilles interdentaires. Introduit par Raetzke [7] pour les RG unitaires, puis adapté aux RG multiples par Allen [8], puis Zabalegui et al. [9], le TUN est aujourd’hui une option très répandue pour traiter les RG. Il séduit par son caractère peu invasif, la cicatrisation rapide, la faible morbidité et les résultats esthétiques. Cependant, réaliser un TUN dans le SAM peut être complexe, en raison du vestibule peu profond, de l’accès difficile par le sulcus étroit des incisives mandibulaires, du risque élevé de perforation…